目 次

ヤナーチェクは最も好きな作曲家の一人

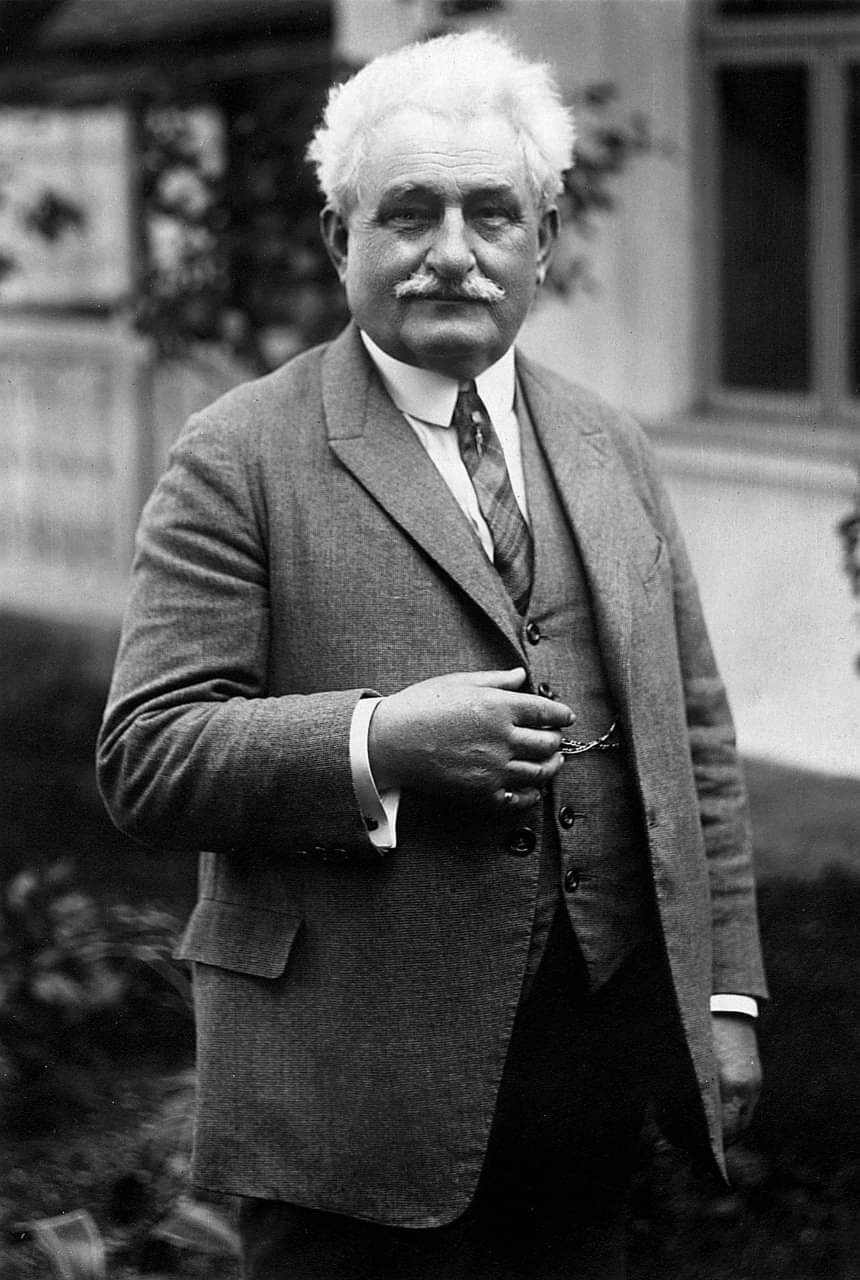

僕がチェコの20世紀の作曲家ヤナーチェクの音楽をこよなく愛していることは何度も書いてきた。チェコとは言ってもスメタナやドヴォルザークのボヘミアではなくて、ブルノを中心都市とするモラヴィアの出身で、スメタナとドヴォルザークとは活躍した時代も異なり、両者が国民楽派の代表的な作曲家に位置づけられるの対して、ヤナーチェクは完全に20世紀の作曲家、つまりその音楽は現代音楽に分類される。

スポンサーリンク

晩年になって才能を爆発させた異能の人

ヤナーチェクという人は、以前にも繰り返し書いてきたが、本当に変わった作曲家で、こんな人は古今東西の長い音楽史を通じても、他には誰もいない。

60代後半になってから名作、傑作を量産した超遅咲きの作曲家なのだ。もちろん音楽の才能には恵まれていて音楽教師を務めていたが、60代後半まではまともな作品はごくわずかしか作曲していない。

それが65歳頃から、一挙に才能を爆発させた。

それにはあるきっかけと理由があったのだが、その理由というのが38歳も年下の二人の子供を持つ人妻(カミラ)に惚れたからというのだから、あっぱれというしかない。

本当にこれは嬉しくなってしまう話しだ。

スポンサーリンク

ヤナーチェクの創作の中心はオペラ

ヤナーチェクは様々な分野に傑作を残したが、その創作の中心はオペラ、すなわち歌劇にあった。

「シンフォニエッタ」などの管弦楽曲や2曲の弦楽四重奏曲などの室内楽、ピアノ作品や声楽作品にも名作、傑作が多いが、圧倒的にオペラが素晴らしい。

そのオペラは、今日ほとんど演奏されることのない初期の作品を含めて、全部で9曲ある。

晩年になって才能を爆発させる前に作曲された名作として唯一知られている「イェヌーファ」以外は、全てカミラと巡り合った65歳以降に作曲されたものばかり。特に4つの作品が有名で、いずれも大変な傑作だ。

③「イェヌーファ」 1894~1903年 3幕

⑥「カーチャ・カバノヴァ―」 1919~21年 3幕

⑦「利口な女狐の物語」 1921~23年 3幕

⑧「マクロプロス事件」 1923~25年 3幕

⑨「死者の家から」 1927~28年 3幕

スポンサーリンク

ヤナーチェク「死者の家から」の基本情報

ヤナーチェクが作曲した最後のオペラ。作曲されたのは1927年2月から1928年6月末までの約1年半。ヤナーチェク72歳から73歳にかけて作曲されたことになる。完成からしばらく後の8月12日にヤナーチェクは肺炎をこじらせて急逝しているので、文字通り最後の作品となった。

初演には間に合わなかった。

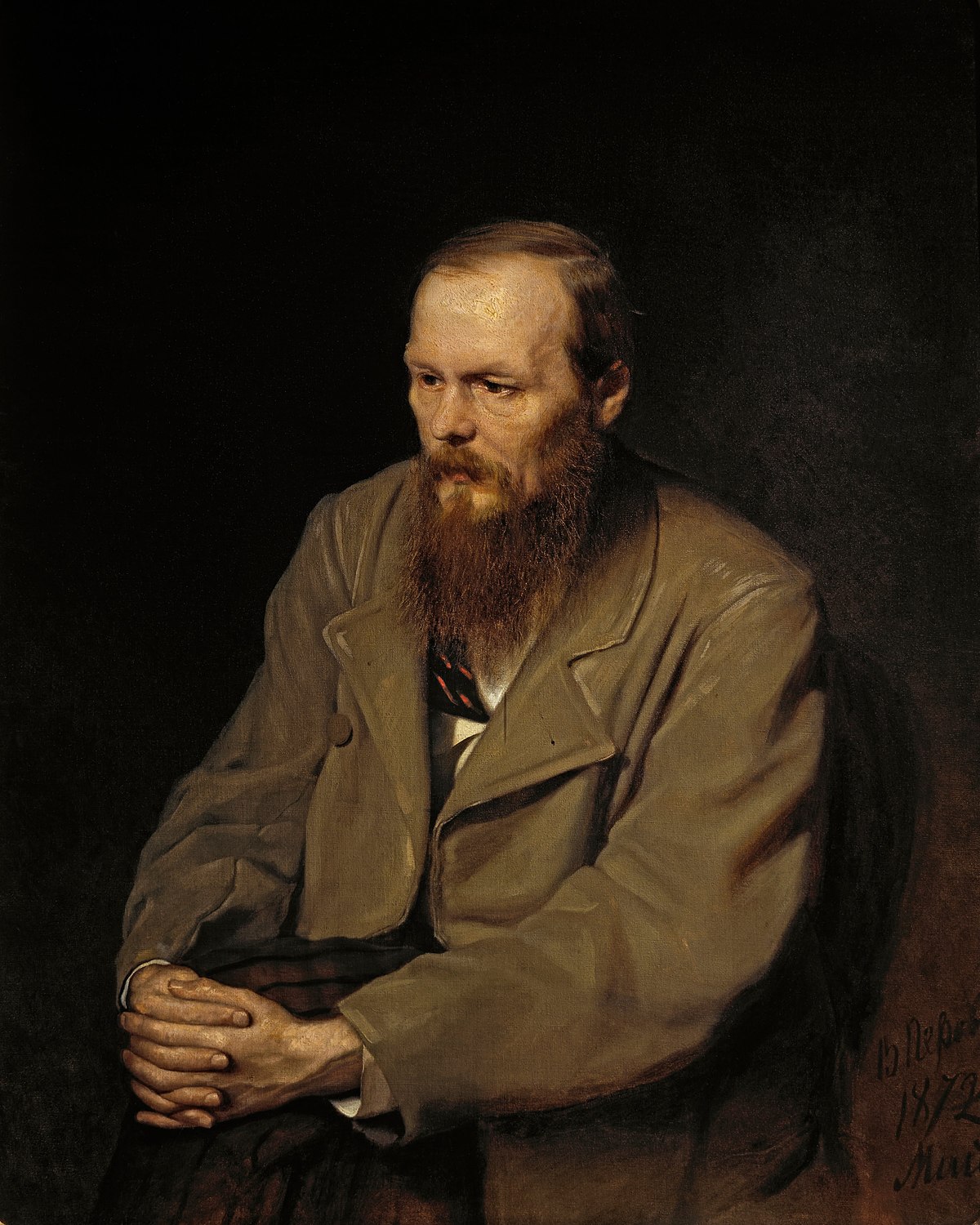

原作はあのドストエフスキーの「死の家の記録」である。オペラの台本(リブレット)は、ドストエフスキーの原作を元にヤナーチェク自身が書いた。

3幕からなるチェコ語によるオペラ。演奏時間は1時間45分から2時間弱である。

ヤナーチェクがスコアに記した言葉

ヤナーチェクがスコアの表紙に書いた言葉が良く知られている。「どのような人間にも神聖な閃きがある」というものだ。

ドストエフスキーの壮絶なルポルタージュである「死の家の記録」を脚色したヤナーチェクがスコアに記したこの言葉は、過酷なシベリアの流刑地で地獄の日々を送る囚人たちに向けて発せられた言葉に違いない。

この作品を通じてヤナーチェクが訴えたかったテーマが痛いほど伝わってくるようだ。

スポンサーリンク

ヤナーチェクは台本を自分で書く作曲家

オペラのリブレット(台本)を作曲者自身が自ら書くことはかなり異例なことである。作曲家はあくまで音楽の専門家であって、文学に通暁しているわけではない。映画監督が自らシナリオ(脚本)を書くのとは、ちょっと次元が違う。

例外は何人かいる。

オペラのリブレットを作曲家自身が書いたことで有名なのは、あのヴァーグナーである。超大作「ニ―ベルングの指環」を筆頭に「トリスタンとイゾルデ」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」、「パルジファル」など、ヴァーグナーのオペラ(「楽劇」)の台本は、全てヴァーグナー自身が書いた。ヴァーグナーという人はそういう途方もない破格の天才だった。

ムソルグスキーの大傑作「ボリス・ゴドゥノフ」もムソルグスキーが自分で台本を書いたことで有名だが、これも極めて珍しい例だ。

我がヤナーチェクは、ヴァーグナーに極めて近い。初期の習作を除いて、ほぼ全てのオペラのリブレットをヤナーチェク自身が書いている。上述の5作品の台本は全てヤナーチェク自身である。このことはもっと知られていいだろう。

「死家の家から」はドストエフスキーの「死の家の記録」をヤナーチェクが脚色した。ドストエフスキーの原作とはかなり異なっている部分もある。

初演時ヤナーチェクは亡くなっていた

初演はヤナーチェクの急逝から約1年8カ月後の1930年4月12日にブルノ国民劇場で行われた。

弟子の手でいくつか改定されて上演された。この版(ブルフナ=バカラ版)はヤナーチェクのオリジナルに勝手に手を加えたものとして批判されており、今日では、ヤナーチェクの原作どおりに演奏されることがほとんどだ。

スポンサーリンク

どんなストーリーなのか

ドストエフスキーの自伝的ルポルタージュと呼ぶべき「死の家の記録」が原作であり、ドストエフスキーの実体験がベースにある。19世紀後半、帝政ロシア時代の流刑地シベリアのとある監獄が舞台である。

その監獄に政治犯のインテリが収容されるところから始まる。彼を父のように慕う無実の少年の目を通して見るそれぞれの囚人の凄まじい生き様と犯罪の実相。それらを通じてロシアの階級社会の実態、更に社会を覆い尽くす深い闇と救い難い閉塞感が明らかになっていく。

これは多数の囚人たちによる群像劇。伝統的なオペラの題材にはなり得ない重いテーマが重厚に描かれていく。

スポンサーリンク

ドストエフスキーの原作に圧倒される

ドストエフスキーがルポルタージュしたこの時代のロシアの監獄の実態が凄絶そのもの。よくぞこんな思いテーマをオペラにしたものだ。73歳、死を目前に控えたヤナーチェクの執念を感じさせる他に類例のないオペラである。

社会のどん底にある囚人たちが求める自由への強い希求。その怒りと絶望、やり切れなさが鬼気迫る勢いで聴く者、観る者に迫ってくる。

スポンサーリンク

凄まじい内容に圧倒される究極の問題作

本当に凄まじいの一言に尽きるオペラ。ドストエフスキーが実際に目撃したシベリア監獄の実態と、それを妥協のない強烈な音楽で音として描き切ったヤナーチェク。

この時代にあったロシアと東欧の悩み、怒れる二つの知性が見事に結びついて、究極の問題作にして、底知れぬ感動的なオペラが誕生した。

時あたかも1928年。第一次世界大戦が終わって、もう数年もすればヒトラーとナチスドイツが台頭し、未曾有の殺戮の第二次世界大戦がはじまると言う皮肉のような束の間のまやかしの平和な時間。ロシアでは革命が起きて、ソ連が誕生し、レーニンは死んでスターリンが権力を握った時代でもある。

そんな時代に作曲された地獄のような監獄に閉じ込められた囚人たちを容赦なく描き切る壮絶なオペラ。自由を求める囚人たちの群像劇。全く驚くべきものが誕生したものだ。

ヤナーチェクの最後のオペラにして最高傑作

テーマが凄いものであることはもちろんだが、ここに鳴り響くヤナーチェクの音楽が、この壮絶なテーマに勝るとも劣らない強烈なもの。

この「死者の家から」はヤナーチェクの最後のオペラというだけではなく、生涯最後の作品であり、ヤナーチェクの最高傑作となった。

ヤナーチェクの音楽の特徴が全て最大限に発揮された驚くべき音楽が、約2時間に渡って鳴り響く。実に凄まじい。衝撃的な音楽と言っていいだろう。

スポンサーリンク

頂点を極めた独自の音楽

驚くほど雄弁な音楽。極めて刺激的で一時足らずも退屈させることはない。どんな場面でも常にオーケストラが雄弁に鳴り響いている。それでいて直ぐにでも壊れてしまいそうな極めて繊細な響きにも事欠かない。

雄弁さと繊細さ。この両者を同時に鳴らすのがヤナーチェクの余人をもって代えがたい天才だ。

高音での刺激的な細かいリズムが執拗に繰り返される。ヤナーチェクの独自の音楽語法。

聴く者を煽り立て、感情を逆なでするような音が嵐となって襲い掛かってくる。ヤナーチェクの挑発的な音楽がこのオペラのテーマと見事なまでにマッチし、心の奥深く、いや全身に突き刺さってくる。

オーケストラの楽器を用いながら、悲痛な叫びを必死に訴えるかのような音が頻繁に出てくる。本当に悲痛な響き。その音型が何回も繰り返され、執拗なまでに出てくる。

歌うというよりも語りの音楽

歌唱に関しては、伝統的なオペラに聞かれるアリアの類は、ここには一切ない。歌うと言うよりも語る音楽。朗唱だ。チェコ語の語り言葉のイントネーションをそのまま音楽にしたような感じなのである。歌ではなく語り。

そういう意味ではこの作品はドビュッシーの唯一のオペラ「ペレアスとメリザンド」に非常に近い音楽と言えるのかもしれない。テーマも聴こえてくる音楽も全く似ても似つかぬものではあるが。

ドビュッシーが「ペレアスとメリザンド」でフランス語でやった試みを、「死者の家から」ではヤナーチェクはチェコ語で試みたと言っていいのかもしれない。

古くは300年も前に、あの天才モンテヴェルディが試みたことでもある。

【後編】演奏の凄さ に続く

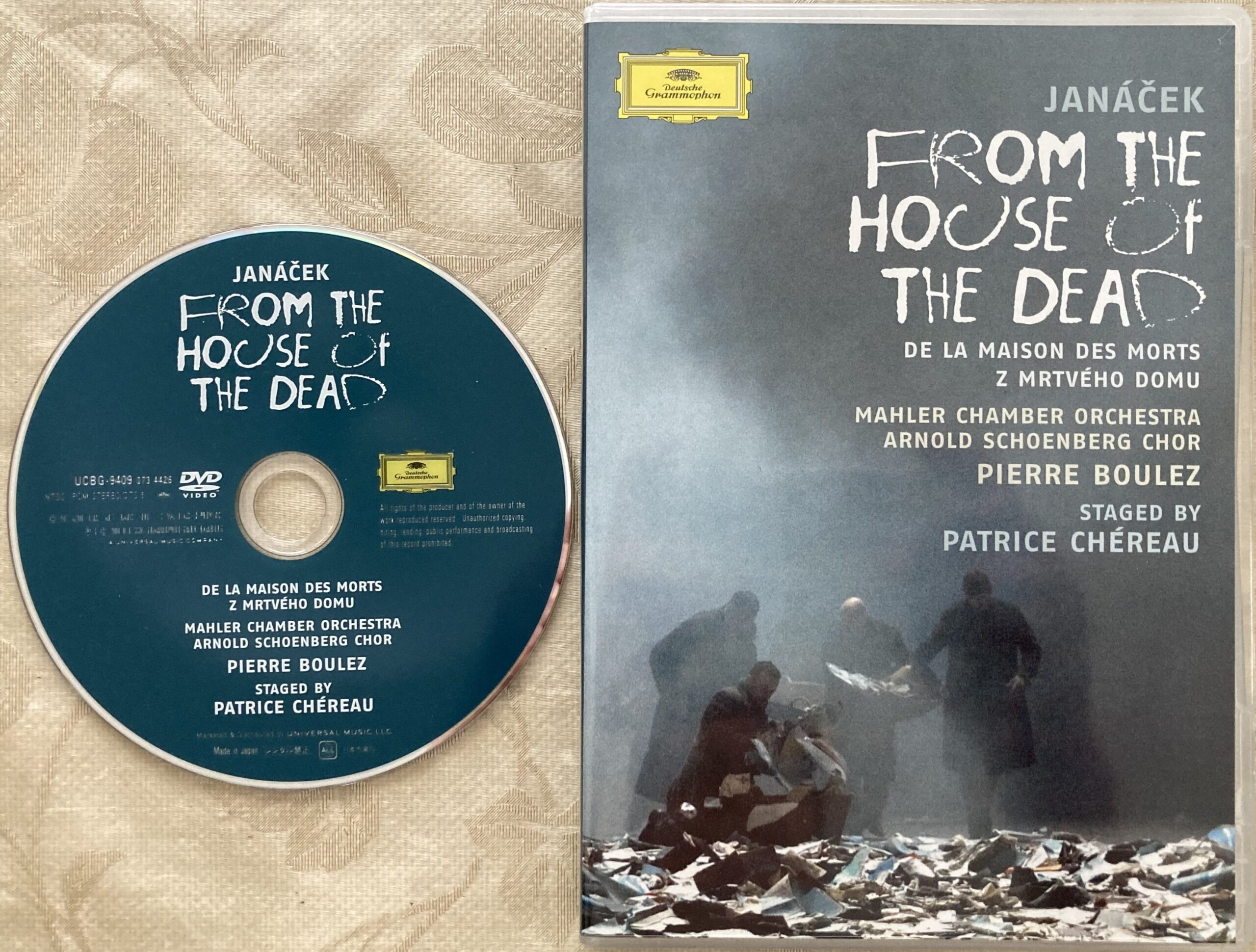

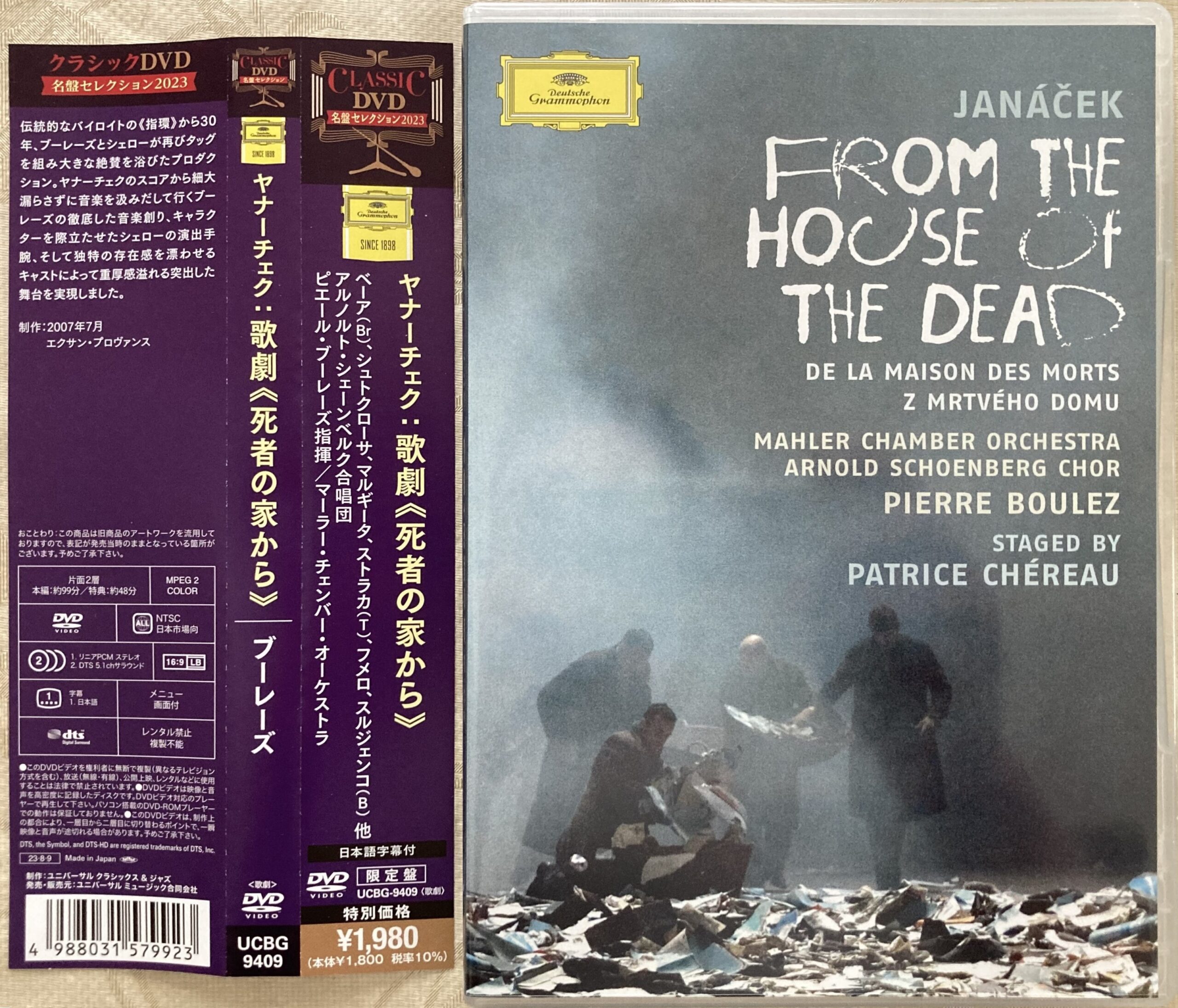

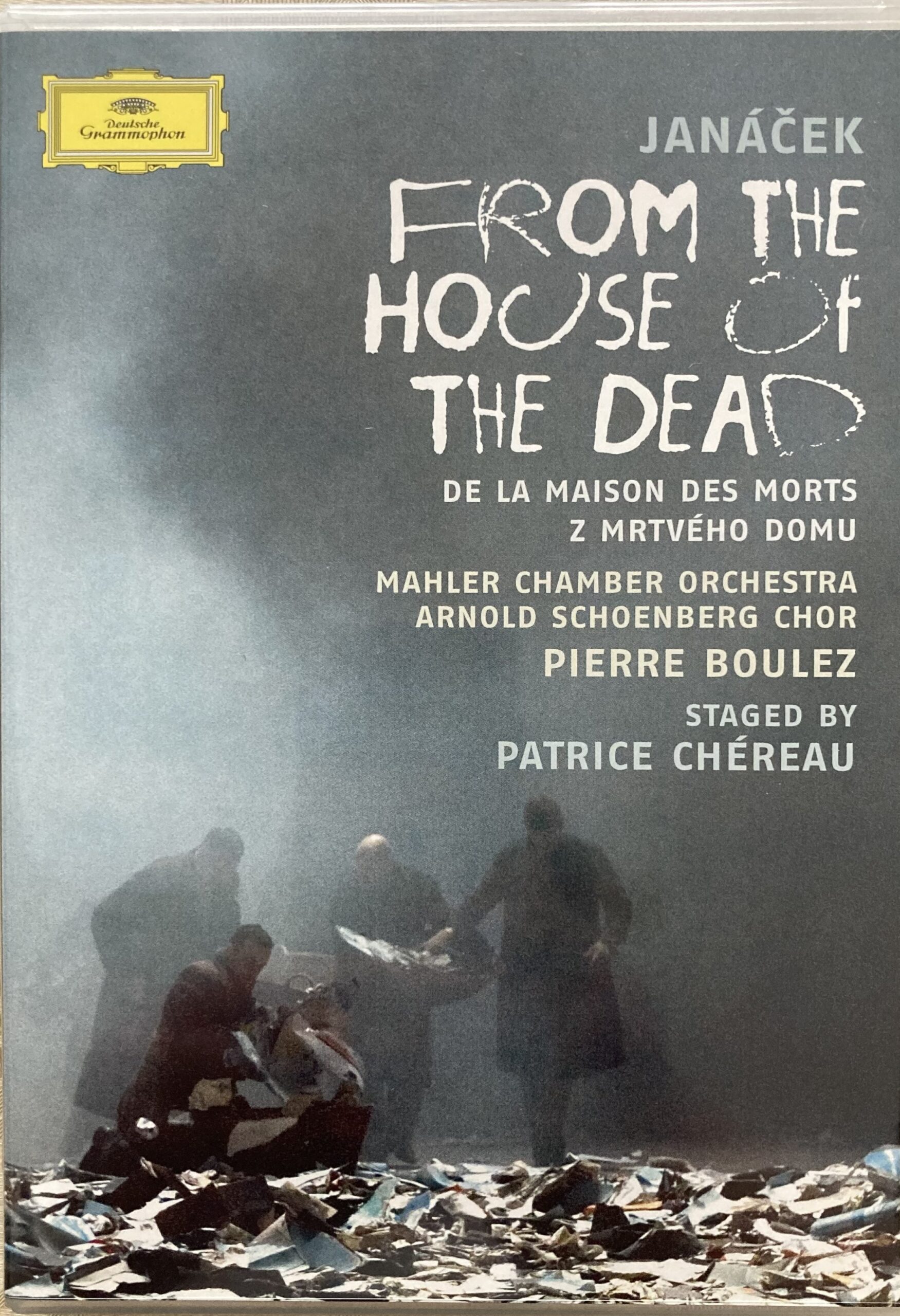

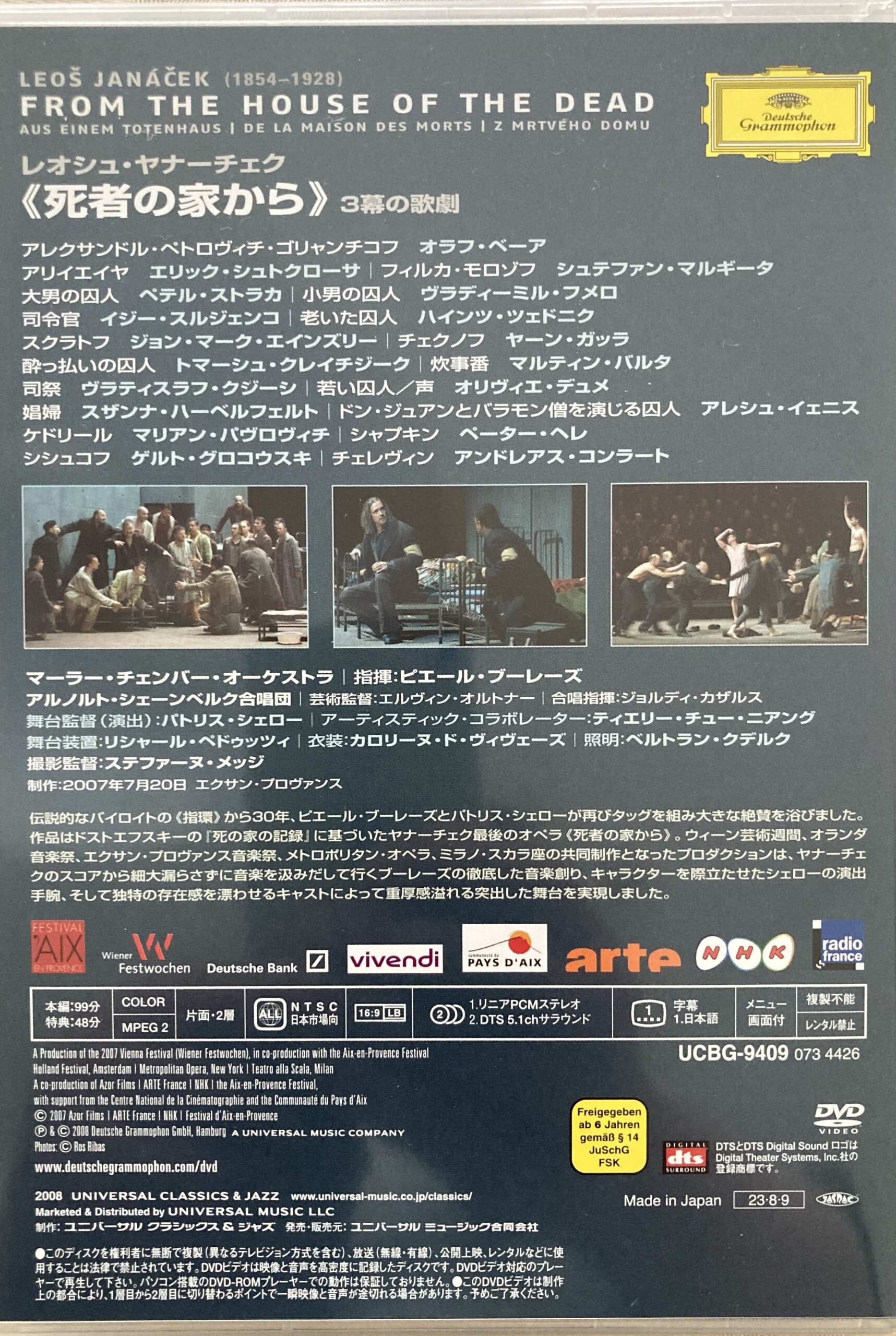

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

1,669円(税込)。送料無料。国内盤DVD。日本語字幕あり。

これは安くて大変なお買い得です。定価1,980円の国内盤DVDなのに、割り引かれています。

15%OFFで、311円も安くなっています。これは買わなきゃ損!