目 次

シューマンの概要、再度

シューマンはその作品、波乱万丈の生涯共にロマン派音楽の「化身」「権化」ともいうべき存在だ。

あのクララとの熱烈な恋。当時ヨーロッパ中に名前の響いていた若手ピアニストにして、絶世の美女だったクララと激しい恋に落ちながら、ピアノの恩師であるクララの父親に結婚を猛反対され、裁判で争った上で漸く結婚。8人もの子宝に恵まれる幸せな結婚生活を送ったのも束の間、やがて精神に異常を来たし、ライン川に身投げを図り、精神病院に収容。そこで2年後に死を迎える。享年46歳だった。

現在では、このシューマンの狂気は梅毒が原因だったと判明している。

スポンサーリンク

シューマンの変な作曲の進め方

シューマンの作曲の進め方がとにかく異常というか、ほとんど偏執的なものだったことも繰り返し書いてきた。

極端な凝り性というか、没頭型というのか。

シューマンは、一旦あるジャンルの作品を作曲すると、トコトンそのジャンルの曲ばかりを作曲し続けて、その間、他のジャンルの作品は全く作曲しない。それを繰り返した。

クララと結婚するまでは、ひたすらピアノ独奏曲を作曲し続けた。

シューマンのあまたあるピアノ曲の名曲はほとんど20代、1840年にクララと結婚するまでに作曲されたものばかりだ。

1840年に裁判を起こしてまで実現したクララとの結婚の年には、ひたすら歌曲(ドイツリート)を作曲し続けた。「歌の年」である。この1年間だけで、何と200曲以上の歌曲を作曲した。空前の名作歌曲がズラリと揃っている。

その後は、歌曲の作曲はピタって止めてしまって、いよいよ交響曲の作曲に乗り出す。1841年、「交響曲の年」だ。

そして更に翌年は、「室内楽の年」と続く。1842年だ。

スポンサーリンク

室内楽の年に素晴らしい傑作が残された

1842年の「室内楽の年」に、シューマンは満を期して弦楽四重奏曲の作曲に取り掛かる。

わずか2カ月あまりで一気に3曲を仕上げた。これは中々なもので、いずれこのブログでも取り上げることにしたいが、今回はその弦楽四重奏曲を3曲作曲した直後に取り掛かったピアノ付きの室内楽の紹介だ。

これが2曲あって、いずれもシューマンを代表する傑作なのである。

「ピアノ五重奏曲」変ホ長調 作品44と、立て続けに作曲された「ピアノ四重奏曲」変ホ長調 作品47である。

同じ年に連続して作曲されたピアノ五重奏曲とピアノ四重奏曲。しかもどちらも変ホ長調という同じ調性による。変ホ長調というのは、♭が3つ付く調性で、ベートーヴェンが生涯愛した調性として知られている。

青島広志の「楽典のススメ」によれば、変ホ長調は、「おちついた、柔らかな、包容力のある曲想をもたらす調である」と書かれている。

いかにもロマンの香りの高いシューマネスクな名曲で、シューマンの代表作として知られている。

2曲の室内楽の傑作が誕生する下地は

ピアノ部分の作曲は、既に膨大な名作、傑作群を作曲していたピアノ独奏曲の実績と、歌曲の作曲でも言語に尽くし難い稀有な美しさに満ち溢れたピアノ伴奏部分を作曲していただけにお手のものだった。

弦楽器部分は、直前に作曲した3曲の弦楽四重奏曲でそのスキルをしっかりと身に付けた。

こうして準備万端整って、やおら取りかかったピアノを含む弦楽四重奏(三重奏)曲は、シューマンの従来までに培ってきた持ち味を存分に発揮した聴く者の胸に迫る素晴らしい傑作の誕生となった。

満を持して世に誕生させたピアノ五重奏曲とピアノ四重奏曲と言っていいだろう。

スポンサーリンク

ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44 の基本情報

作曲は1842年。「室内楽の年」。時にシューマン32歳。

作曲は3曲の弦楽四重奏曲が7月末に完成し、自宅での試演で好評を得た直後の9月下旬から開始され、10月中旬には完成。12月の試演でのピアノを受け持ったのはあのメンデルスゾーンだった。

その際、メンデルスゾーンからアドバイスを受け、修正をした上で、翌年1月のライプツィヒでの初演ではクララがピアノを受け持った。

第1楽章 アレグロ・ブリランテ(約6~7分)

かなり堂々とした音楽が展開されるが、そこに少しずつ繊細さが加わり、後半はいかにもロマンの薫り高い抒情的な流麗なメロディが次々と奏でられる。

第2楽章 行進曲風に:ウン・ポコ・ラルガメンテ(約9~10分)

この行進曲は、葬送行進曲だ。重い足取りの暗めの音楽が進行していくが、それが何時の間にか音色を変えて、すっかり甘いメロディの中に身を浸していることに気が付く。錯綜した音楽だ。

第3楽章 スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ(約5分)

スケルツォだけあって、かなり動きのある力強い音楽。但し、この楽章も中盤から音色をしっかりと変化させてくる。

第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ(約7分)

良く動き回るヴァイオリンとピアノに心が高揚する。中盤からピアノで奏でられる愛くるしいメロディが何度か現れながら、徐々にヒートアップ。最後は5つの楽器がしっかり鳴り切って感動的に全曲を結ぶ。

全体で約30分。

スポンサーリンク

「ピアノ五重奏曲」の編成を決定づけた

この「ピアノ五重奏曲」は音楽史上、重要な役割りを果たしている。

シューマンのピアノ五重奏曲が誕生する前に、シューベルトのあの有名な「ピアノ五重奏曲 鱒」が作曲されていたが、シューベルトの「鱒」は、同じピアノ五重奏曲とは言っても、弦楽器の編成が異なっていた。

ヴァイオリン1台、ヴィオラ、チェロに、コントラバスが加わる編成で、弦楽四重奏ではなかった。それまではそれが主流だったのだ。

それをシューマンが見直した。ピアノに弦楽四重奏を加える編成で作曲し、以降のピアノ五重奏曲は全て、このシューマンが考案したピアノ+弦楽四重奏となっている。

実は、ピアノ五重奏曲というジャンルは、古今の大作曲家による作品の中で、名作・傑作の類はそう多くない。ブラームス、ドヴォルザークの2曲、フランク、フォーレの2曲、ショスタコーヴィチなどが知られている程度。

それらはいずれもピアノ+弦楽四重奏の編成。シューマンが考案した編成を皆が踏襲したわけだ。シューマンの作品が名曲で、後の大作曲家たちが評価したからに他ならない。

スポンサーリンク

ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 の基本情報

ピアノ五重奏曲と全く同様で、作曲は「室内楽の年」の1842年。シューマン32歳。

同年10月中旬にピアノ五重奏曲を完成させた後、10月末にはピアノ四重奏曲の作曲に着手し、1カ月程度で完成させている。

第1楽章 ソステヌート・アッサイ・アレグロ・マ・ノン・トロッポ(約9分)

冒頭の荘重的な響きが非常に印象的だ。そこから美しいピアノが流麗なメロディを歌い始め、チェロに引き継がれていく。いかにもロマンティック。各楽器が実に良く歌う美しい音楽だ。

第2楽章 スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ(約3~4分)

これは五重奏曲の第3楽章と良く似たスケルツォだが、これもまた中盤から違った音色を発揮してくる。

第3楽章 アンダンテ・カンタービレ(約6~7分)

これが言葉に尽くし難い美しさの極みの音楽。この楽章の魅力は後で詳しく書かせてもらう。

第4楽章 フィナーレ:ヴィヴァーチェ(約7~8分)

ヴィヴァーチェは「快活に」の意味で、正に最後を飾るテンポの速い躍動感に溢れた音楽だが、決して重くならないのがいい。ピアノと弦楽器の掛け合いが気持ちいい。対位法的な手法が駆使され、フィナーレに導かれる。

全体で約28分。

スポンサーリンク

ピアノ四重奏曲の第3楽章が稀有の名曲

2曲とも素晴らしい傑作だが、僕は長い間、ピアノ四重奏曲、特にその第3楽章に夢中になっている。「アンダンテ・カンタービレ」。これは本当に素晴らしい魅力的な音楽で、一聴するなり忽ち心を奪われてしまう。

音楽用語の「アンダンテ・カンタービレ」は、一般的にもかなり良く耳にする言葉。「歩くような速さで、歌うように表情豊かに」という意味だ。

「歌うように表情豊かに」、ここが重要で、正にそんな表情豊かな音楽が全面的に展開される。

むせかえるような青春の疼きと胸を焦がす恋慕の情。そんな想いを万感に込めた、美しくもやるせない旋律が綿々と訴えかける。先ずチェロが控えめながらも朗々と吐露した想いを、ヴァイオリンが引き継ぎ、切々と歌い上げる。

更にピアノが最高のデリカシーを持って語り始め、やがて4つの楽器が絶妙に絡み合うとき、聴いている者は胸が詰まり、思わず恍惚となってしまう。これぞロマン派の音楽。シューマンの遺した最も美しいページの一つだ。

一生のうち誰もが一度は経験するに違いない若き日の夢と青春と愛の苦悩を見事に封じ込め、聴く者の胸を熱くする音楽の力に感嘆してしまう。そしてシューマンにひたすら感謝するのである。

熱心なクラシックファンでも、シューマンの室内楽までは辿り着けない人も多いのではなかろうか。この第3楽章は、シューマンらしさが全面に出たシューマネスクの究極のような音楽で、もし知らない、聴いたことがないという人がいたら、あまりにももったいないことだ。是非とも聴いてほしい。

スポンサーリンク

ピアノ五重奏曲の方が格段に評価が高いが

この相似形とも呼ぶべき双子のような2曲の名作は、一般的には「ピアノ五重奏曲」の方が、格段に高く評価され、人気も高い。

ハッキリ言うと、ピアノ四重奏曲はピアノ五重奏曲の陰に完全に隠れてしまっていると言っても過言ではない。

稀有の美しさを誇るピアノ四重奏曲より、どうしてピアノ五重奏曲の方が高く評価されるのか、僕は良く理解できなかった。

もちろん僕はピアノ五重奏曲も好きで、シューマンの貴重な名曲だと思っていたが、2曲を比べると、あの第3楽章を有するピアノ四重奏曲の方が、ずっと好きだった。第3楽章という飛び抜けた美しい楽章だけではなく、第1楽章も素晴らしい音楽で、五重奏曲よりもずっと魅力的だ、そう確信していた。

なぜピアノ五重奏曲の方が高い評価で人気があるのか、不思議でならなかった。実は、シューマン自身は、後で作曲したピアノ四重奏曲の方により大きな自信を持っていたのである。

スポンサーリンク

漸くピアノ五重奏曲の素晴らしさに目覚める

ところが、最近「ピアノ五重奏曲」にドンドンはまってきて、その魅力の虜になりつつある。

ピアノ四重奏曲の第3楽章のような決定的な美しいメロディや高揚には欠けるが、それぞれの楽章には薫り高いロマンの息吹が零れ落ちそうなまでに充満していて、抗し難い魅力に満ちている。

特に気に入っているのは第1楽章と第2楽章。終楽章の曲全体のエンディングンも感動的だ。

いずれも少しずつ曲調が移り変わっていく展開が絶妙で、一筋縄ではいかない屈折した音楽がいかにもシューマンの真骨頂なのである。

文学に深く傾注したシューマンならではの、様々に揺れ動く心情の変化のようなものが、いくら聴けども解明できない深遠さを感じさせる。

近代人の憂いと憂鬱を描きながら、一方で得も言われぬロマンティックな幸福感とが同居しており、それらが複雑に絡み合いながら響いてくる。複雑な感情が絶妙な音となって聴こえてくる。

スポンサーリンク

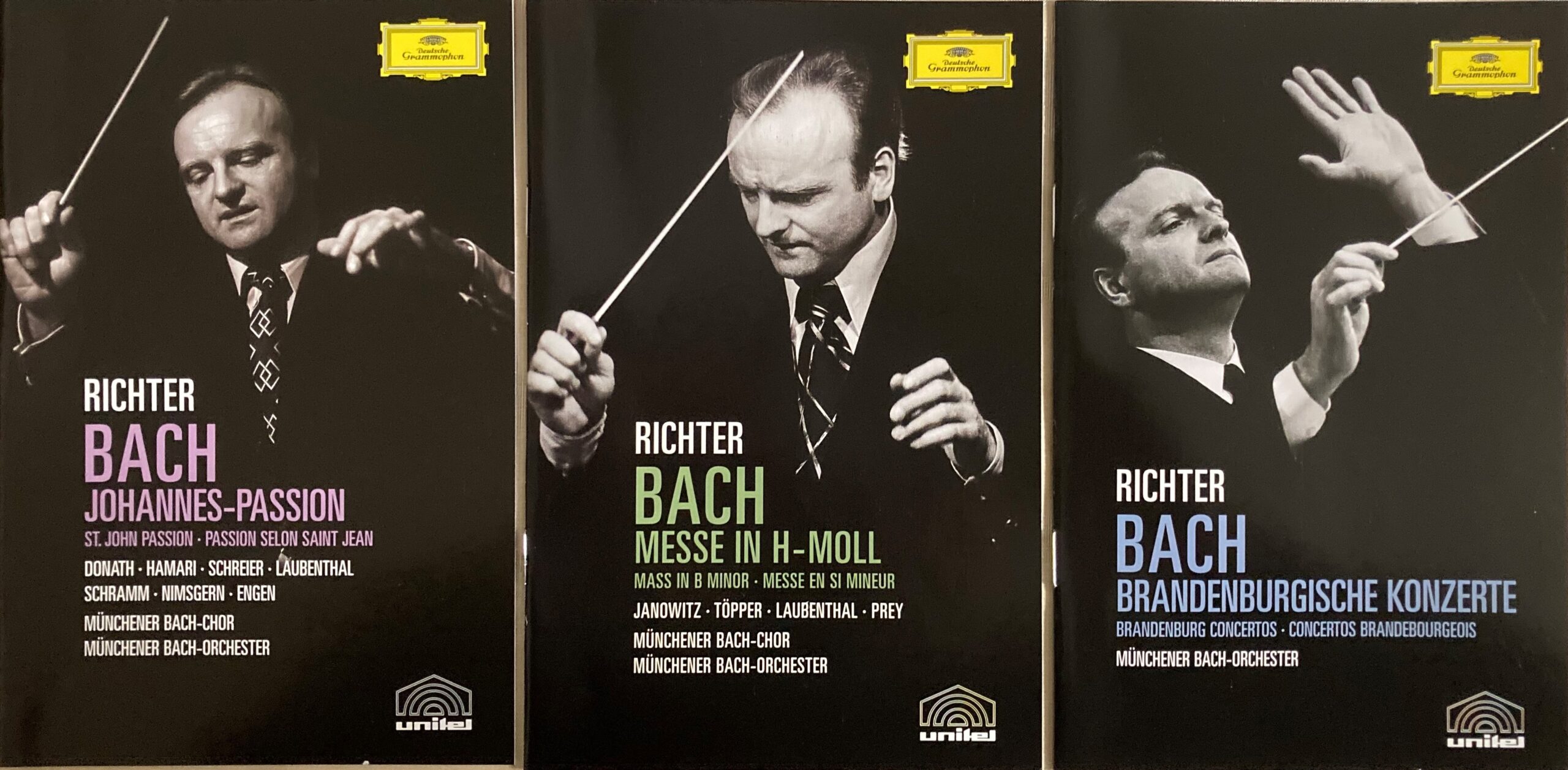

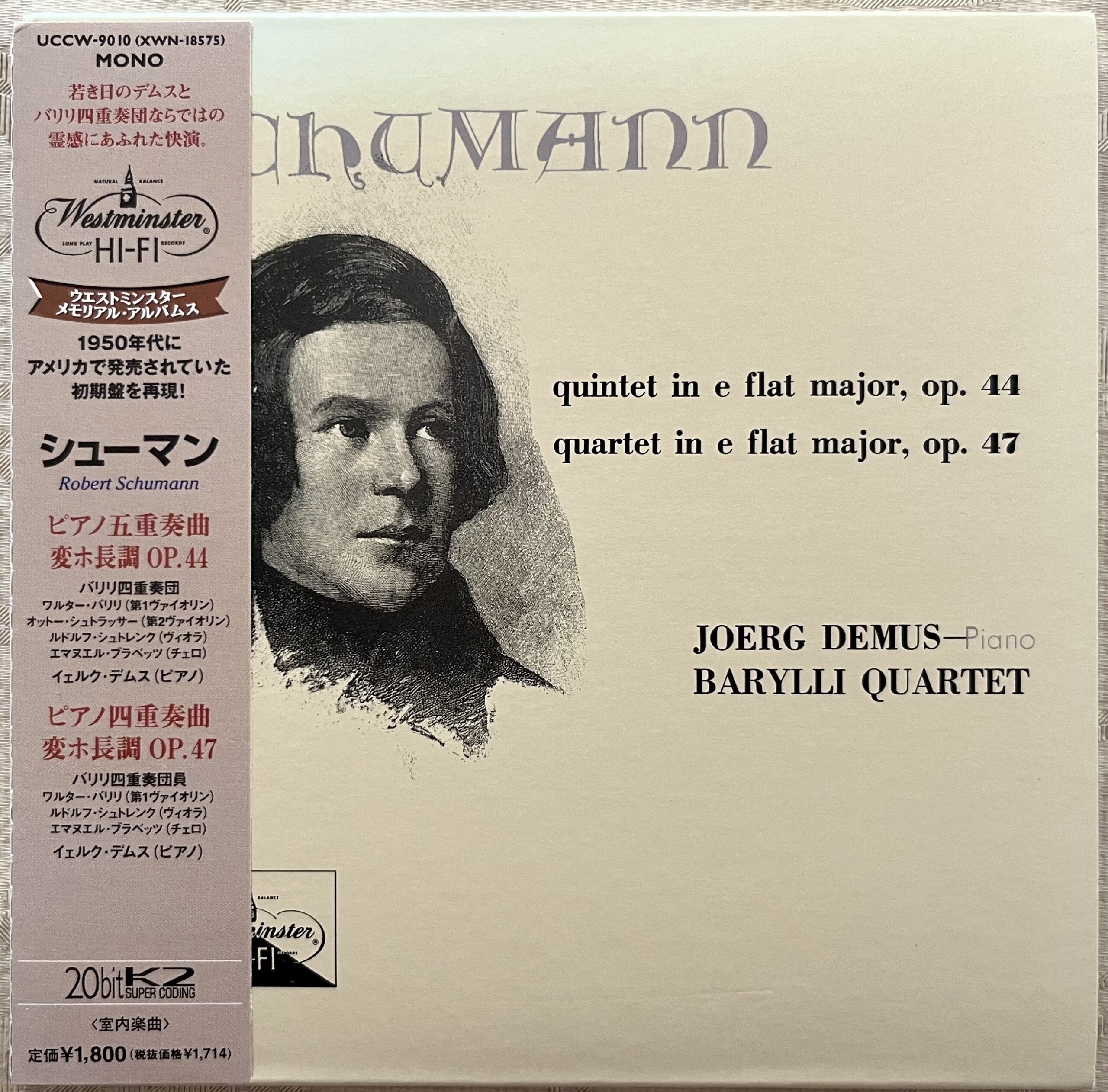

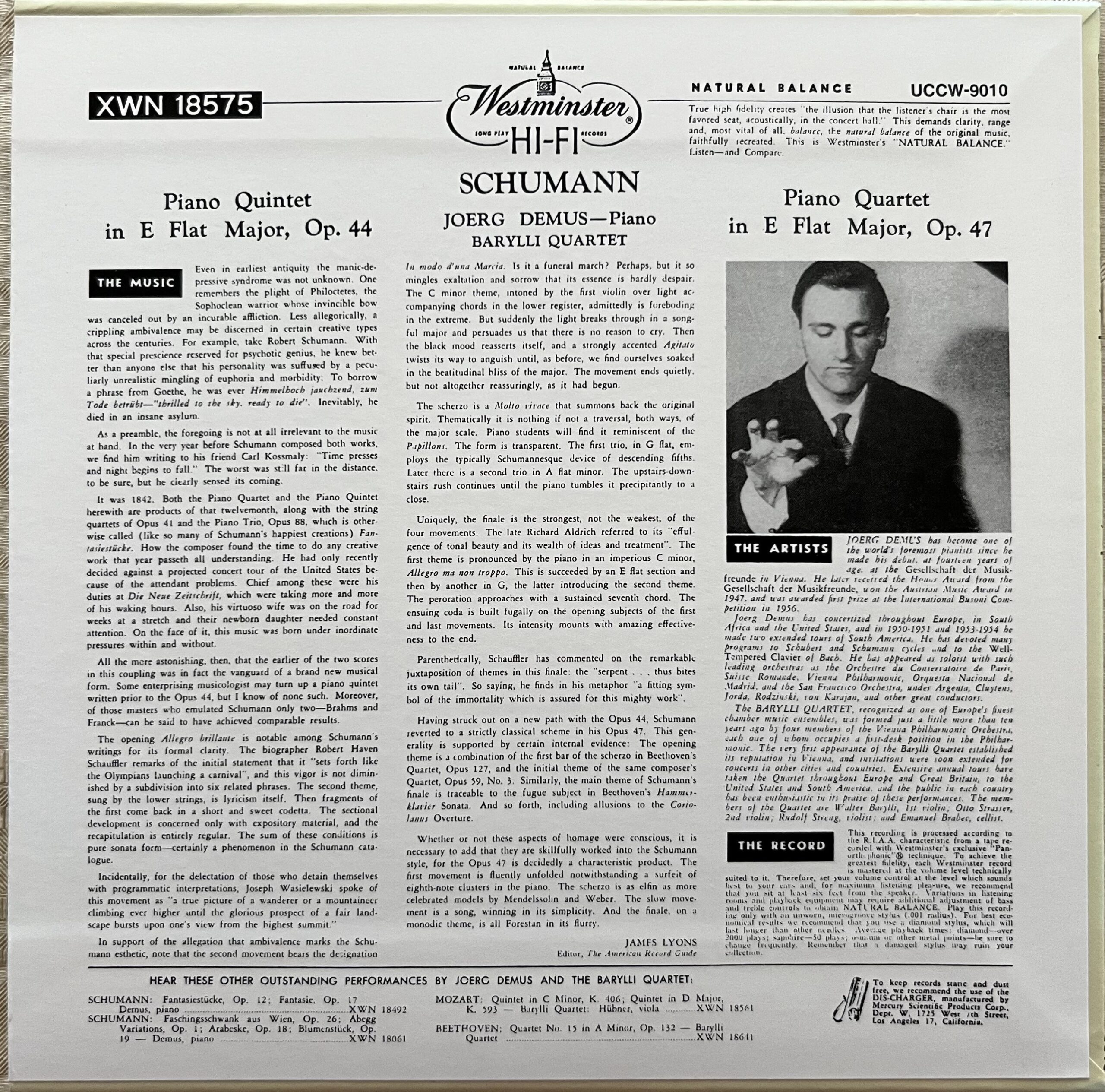

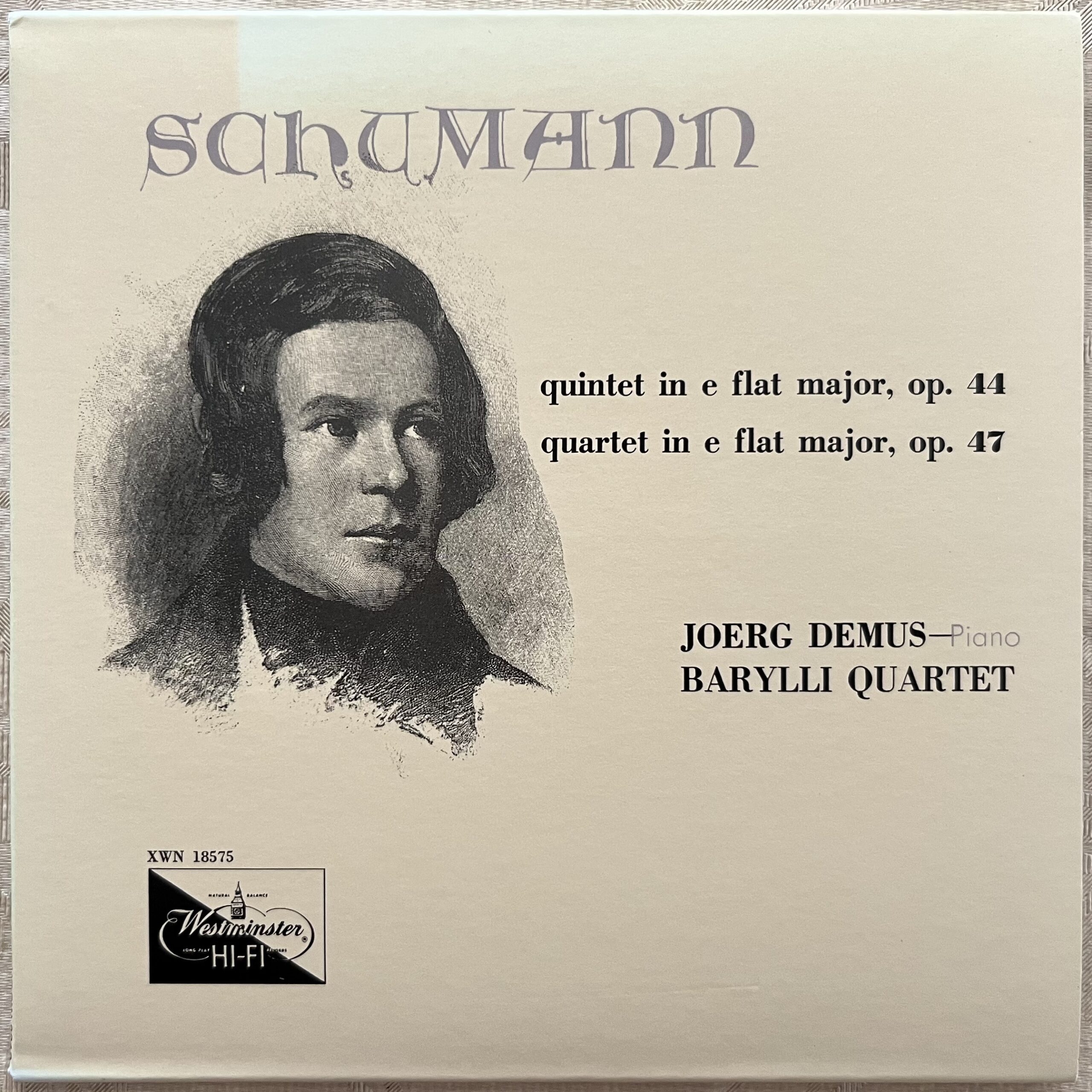

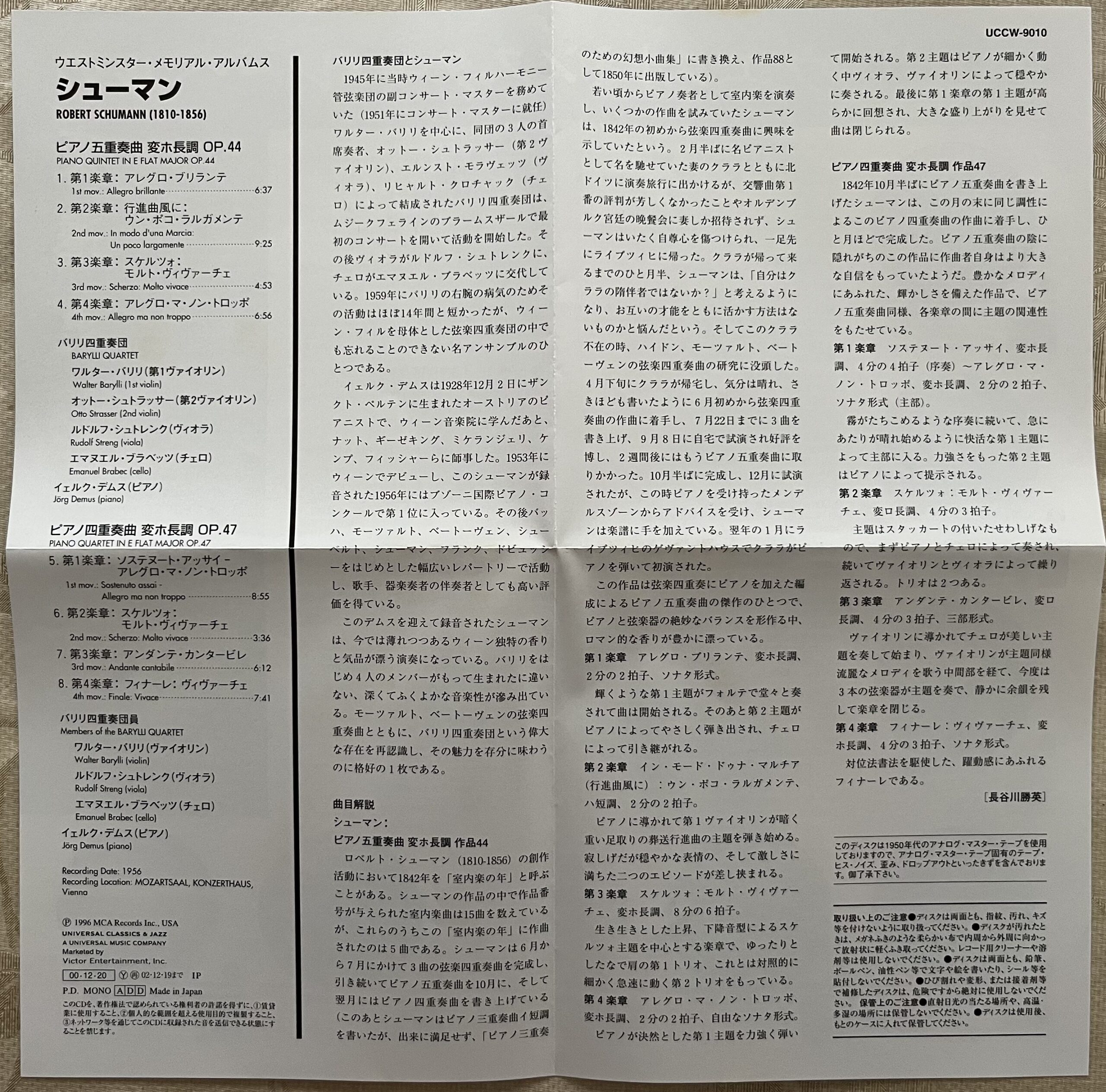

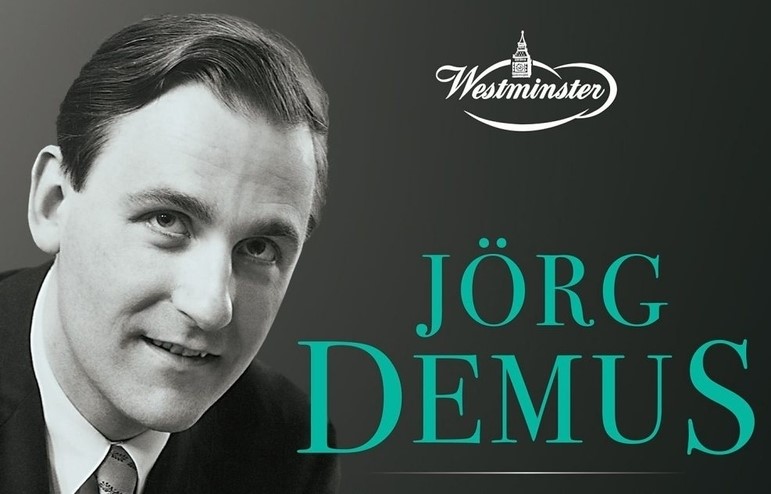

デムスのピアノが絶品の歴史的名演

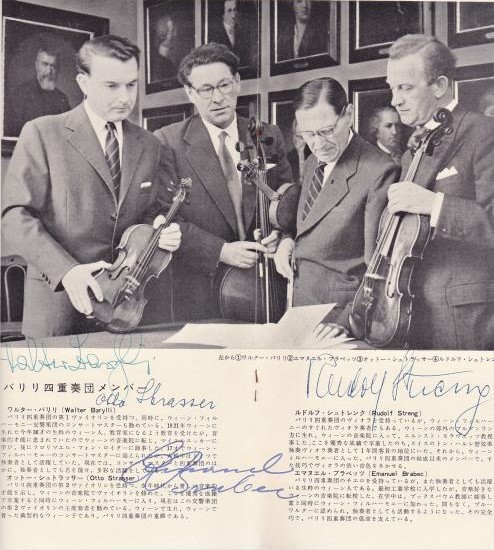

これだけの名曲でありながら、レコーディングはあまり多くはない。その中でも古いモノラル録音ならが、決定的な名演がある。バリリ弦楽四重奏団とイェルク・デムスのピアノによる往年の名演だ。

録音は1956年。今から約70年も前の古い録音だが、今日に至るまで、この古い録音を凌ぐものは出現していない。

バリリ弦楽四重奏団は一世を風靡した名カルテット。世界最高のオーケストラであるウィーン・フィルのトップ弦楽器奏者が結集して作られた。第1ヴァイオリンのワルター・バリリはウィーン・フィルのコンサートマスターを務めた実力者だ。

バリリ弦楽四重奏団以上に素晴らしいのが、ピアノのデムス。イェルク・デムスはシューマンのスペシャリスト。例の大歌手ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウの伴奏を務めたことでも良く知られている。

ここでのピアノは本当に美しい。絶品だ。

これは何としても聴いていただきたい名曲にして名演奏。古い演奏だからと避けていると、大変な損失となる。

是非聴いてほしい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

1,571円(税込)。送料無料。