目 次

あの谷川俊太郎が亡くなってしまった

あの誰でも知っている国民的詩人というか、日本だけではなく世界中で広く愛された大詩人の谷川俊太郎が亡くなってしまった。

2024年の11月13日のことだった。あれから半年ちょっと経過したことになる。享年92歳。大往生である。

僕は谷川俊太郎の書いた詩にはかなり親しんできた方だと思う。

特別に熱心なファンだというわけでは決してない。詩集を求めて夢中になって読んだという経験も、全くない。

だが、僕の周りにはかなり濃厚に常に谷川俊太郎の詩があった。

スポンサーリンク

合唱曲を通じて大いに親しんできた

特別熱心なファンでもなかったのに、どうして谷川俊太郎の詩が身近に溢れていたのかというと、その理由はハッキリしている。

僕が数十年間に渡って携わってきた合唱曲を通じてだ。

いわゆる邦人組曲と呼ばれている日本人の作曲家による日本語の詩に作曲された合唱曲。その詩にここ30~40年ほど、谷川俊太郎の詩が盛んに用いられるようになった。

本当に驚くほど多くて、誰もかしこも詩は谷川俊太郎という時代が到達していた。大袈裟に言うと邦人合唱曲の詩は、谷川俊太郎一色になってしまったと言っても過言ではない。

超大物ではあの武満徹も谷川俊太郎の詩を盛んに合唱曲にした。

更に大御所の三善晃や林光を筆頭に、木下牧子、鈴木輝昭、高嶋みどり、寺島陸也、新見徳英、信長貴富、千原英喜、松下耕など錚々たる作曲家が並ぶ。

若手でも、三宅悠太や松本望、上田真樹など切りがない。

これらはホンの一例である。

およそ日本人の作曲家が合唱作品を作曲するに当たっては、「詩は谷川俊太郎で決まり」という約束事やルールでもあるかのようだった。

谷川俊太郎の詩で合唱曲を作曲していない人を見つけることの方が遥かに難しい。

あまりにも谷川俊太郎一色になってしまい、僕は一時期、ちょっと食傷気味になったこともあった。

特に僕が夢中になって取り上げた信長貴富と松下耕の作品に谷川俊太郎の詩が多かったこともあって、僕はこれらの合唱曲を通じて、谷川俊太郎の詩に親しんできたわけだ。

スポンサーリンク

感動的な詩と音楽がたくさんあった

合唱曲を歌う、あるいは指揮するということは、その詩を繰り返し反復し、トコトンその詩の世界を極めることを意味する。

僕はかなりたくさん、谷川俊太郎の詩に作曲された合唱曲を指揮してきたため、谷川俊太郎の詩の多くは、確実に僕の血と肉になっていると言ってもいいくらいだ。

合唱団というのは、それくらい自分たちが歌う曲の詩を深く読み込むものなのだ。

「かなしみはあたらしい」に涙、涙

谷川俊太郎の詩に作曲された合唱曲で好きな曲は数え切れないほどあるが、最も忘れ難い作品は、信長貴富作曲の「かなしみはあたらしい」という混声合唱組曲だった。

谷川俊太郎の近作の4篇の詩に作曲された作品だ。

信長の音楽の素晴らしさも格別だったが、僕はここで用いられた谷川俊太郎の詩が大好きだった。

1番の「歌っていいですか」も感動的だったが、何と言っても2番の「泣いているきみ」が絶品だった。あまりにも深く共感し過ぎて、指揮をする度に涙が込み上げて止まらなくなってしまうという稀有の体験をした。

詩と音楽のこれほどまでの美しい結びつきを他に思い出せないほど。

スポンサーリンク

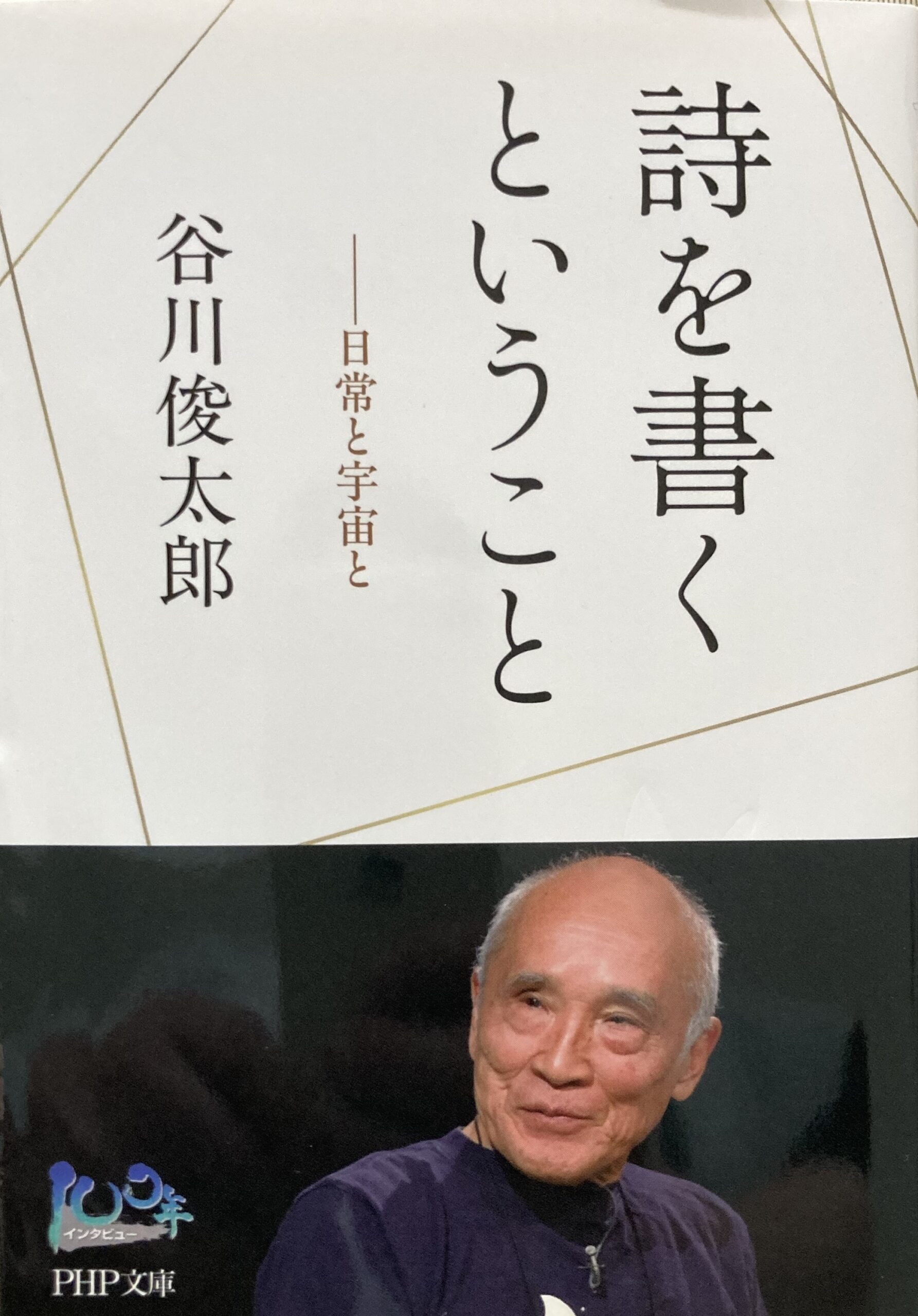

「詩を書くということ」の基本情報

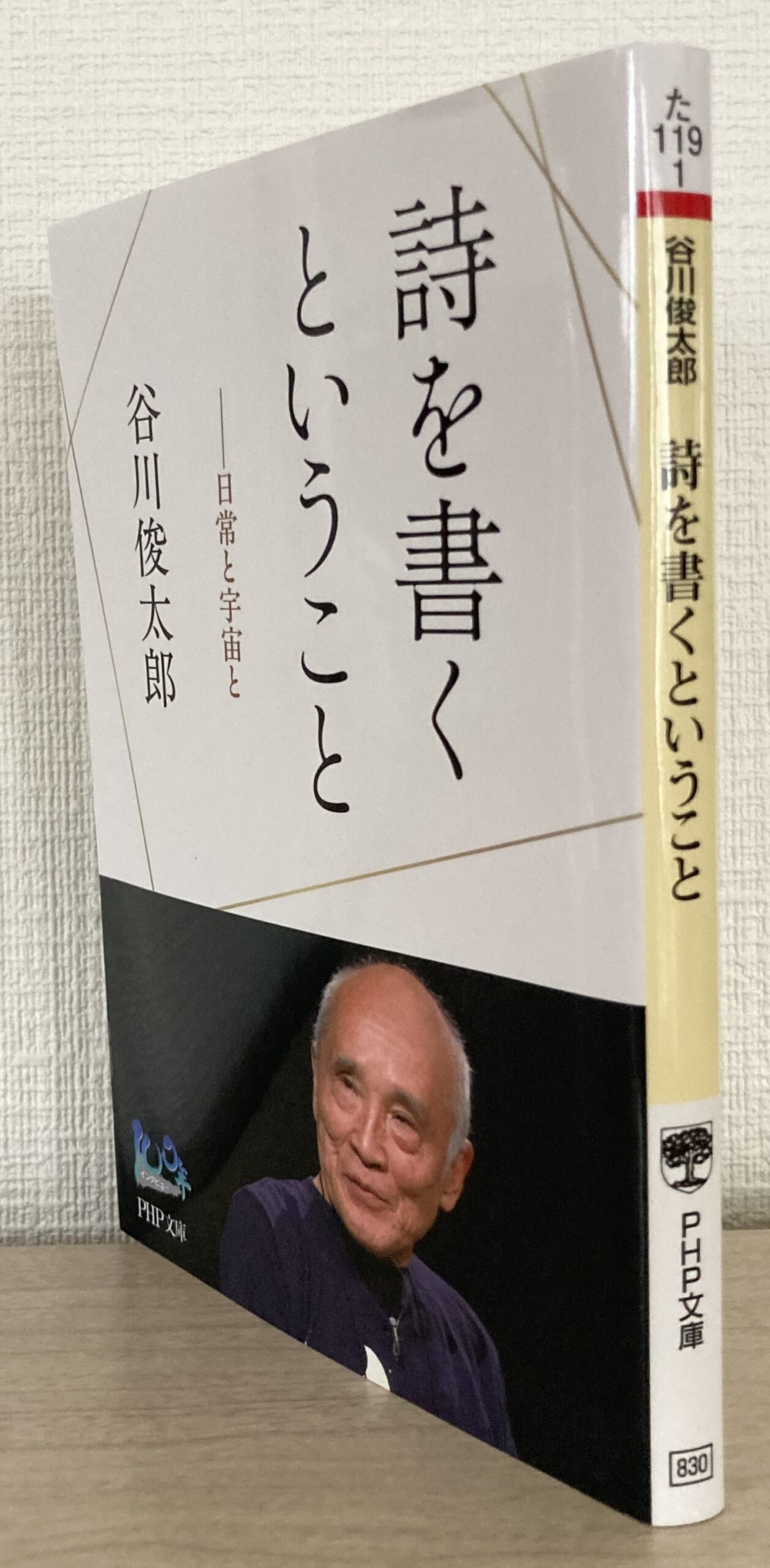

さて、前置きが長くなってしまったが、今回は谷川俊太郎の本の紹介だ。

PHP文庫。2025年4月15日 第1版第1刷。まだ今年の4月に出たばかりの新しい本である。但し、元々は2014年にPHP研究所から出ていた書籍を文庫化したもの。

実はこの本は、NHKの番組をそっくりそのまま本にしたものだ。

NHK「100年インタビュー」のまとめ

NHKに「100年インタビュー」という番組があった。

100年後の日本人に「ことばの遺産」として残す珠玉のロングインタビュー。第一線で活躍している人物に、時代を切り開く人生哲学や未来へのメッセージを存分に語ってもらう。当初はハイビジョンで、2011年度以降はBSプレミアムで放送されていた。90分番組だった。

僕も何度か実際に見たことがある。

谷川俊太郎へのインタビューは2010年に行われた。

今から25年も前のインタビューであり、当時、谷川俊太郎は78歳。インタビュアーは石澤典夫アナウンサーだった。

スポンサーリンク

谷川俊太郎の肉声が聞こえてくる本

本書はこの「100年インタビュー/詩人・谷川俊太郎」をもとに構成したものであり、ここに書かれている内容は、石澤アナが谷川俊太郎にインタビューした内容そのもの。

石澤アナの質問内容と谷川俊太郎の答えからなる一冊である。

分かりやすく言えば、78歳当時の谷川俊太郎の肉声で構成された本ということになる。

谷川俊太郎が目の前で実際に語りかけてくる本。こういうものは滅多にないので、極めて貴重な1冊となった。

スポンサーリンク

全体の構成

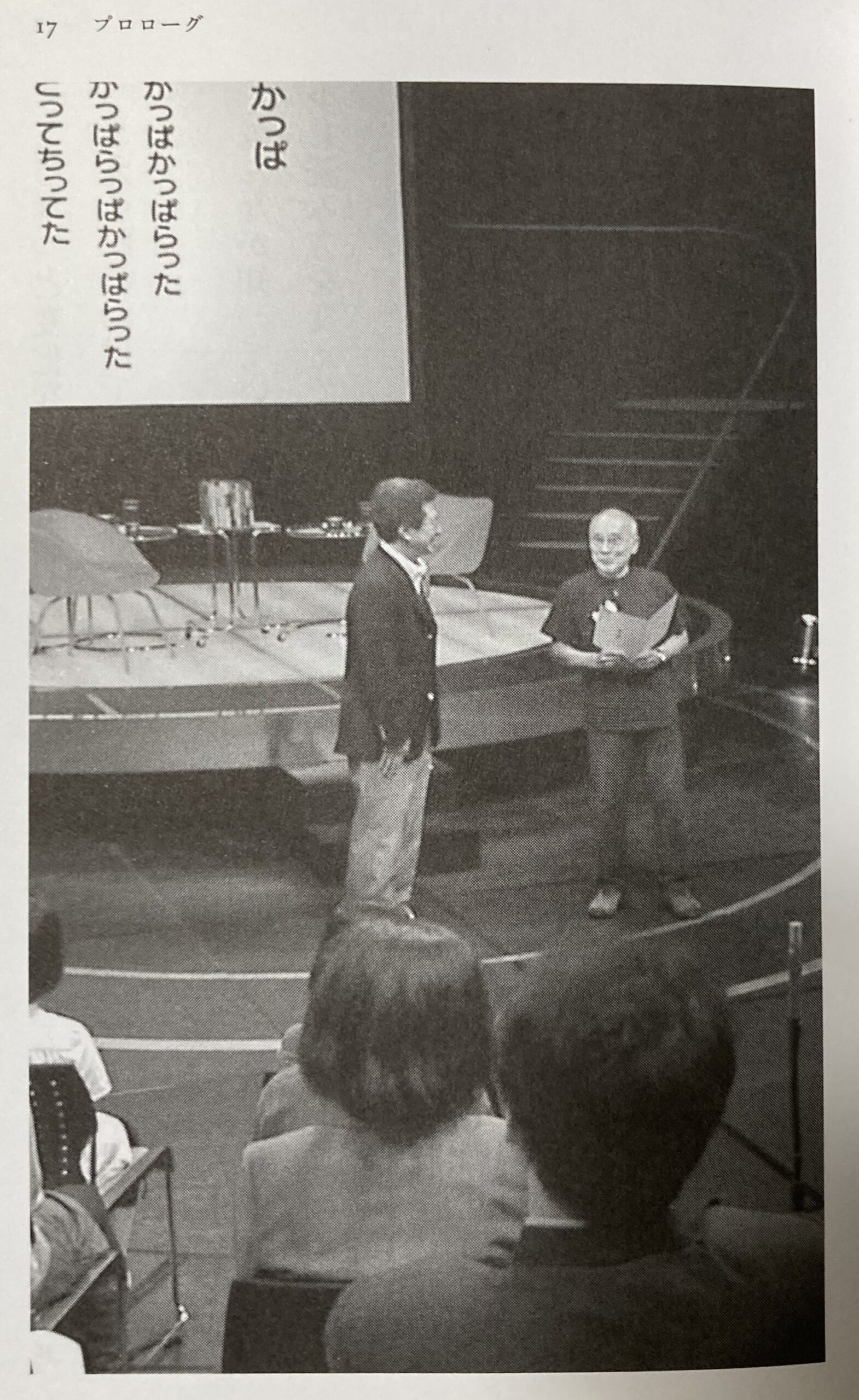

全体はプロローグと3つの章、最後に100年後へのメッセージで閉じられるという構成だ。3つの章は、通し番号で16のチャプターに分かれている。

プロローグ

第一章 詩との出会い

一 詩を書き始めた頃

二 詩を書くということ

三 読者を意識した時

四 詩が生まれる瞬間

五 意識下にある言葉

第二章 詩と日常生活と

六 ラジオに魅せられて

七 詩と日常生活

八 詩人であることを問い直した時期

第三章 意味と無意味

九 詩は音楽に恋している

十 声に出すこと

十一 意味以前の世界

十二 言葉は不自由

十三 「わかる」ということ

十四 七十八歳の境地

十五 厳しい現実を前に詩は‥‥

十六 人は詩情を求める

100年後へのメッセージ

このタイトルを読んだだけで、どんな内容が書かれているか興味を惹かれ、読まずにいられなくなってしまう。

実際、期待を裏切らない深い内容が、詩人自身の言葉によって語られる。

スポンサーリンク

直ぐに読めてしまう敷居の低い本

90分のインタビューをそのまま書籍化したもので、直ぐに読める。ページ数は目次を入れて158ページ。

それだけでも直ぐに読める薄さなのだが、文庫本の中が非常に余裕のあるゆったりとした作りとなっていて、文字数が少なく、繰り返しになるが、直ぐに読めてしまう。

90分間のインタビューをまとめたものなので、最初から最後まで読むのに90分、早い人なら1時間強で読めてしまうし、かなり丁寧にゆっくりと読んでも2時間程度で読了できるだろう。

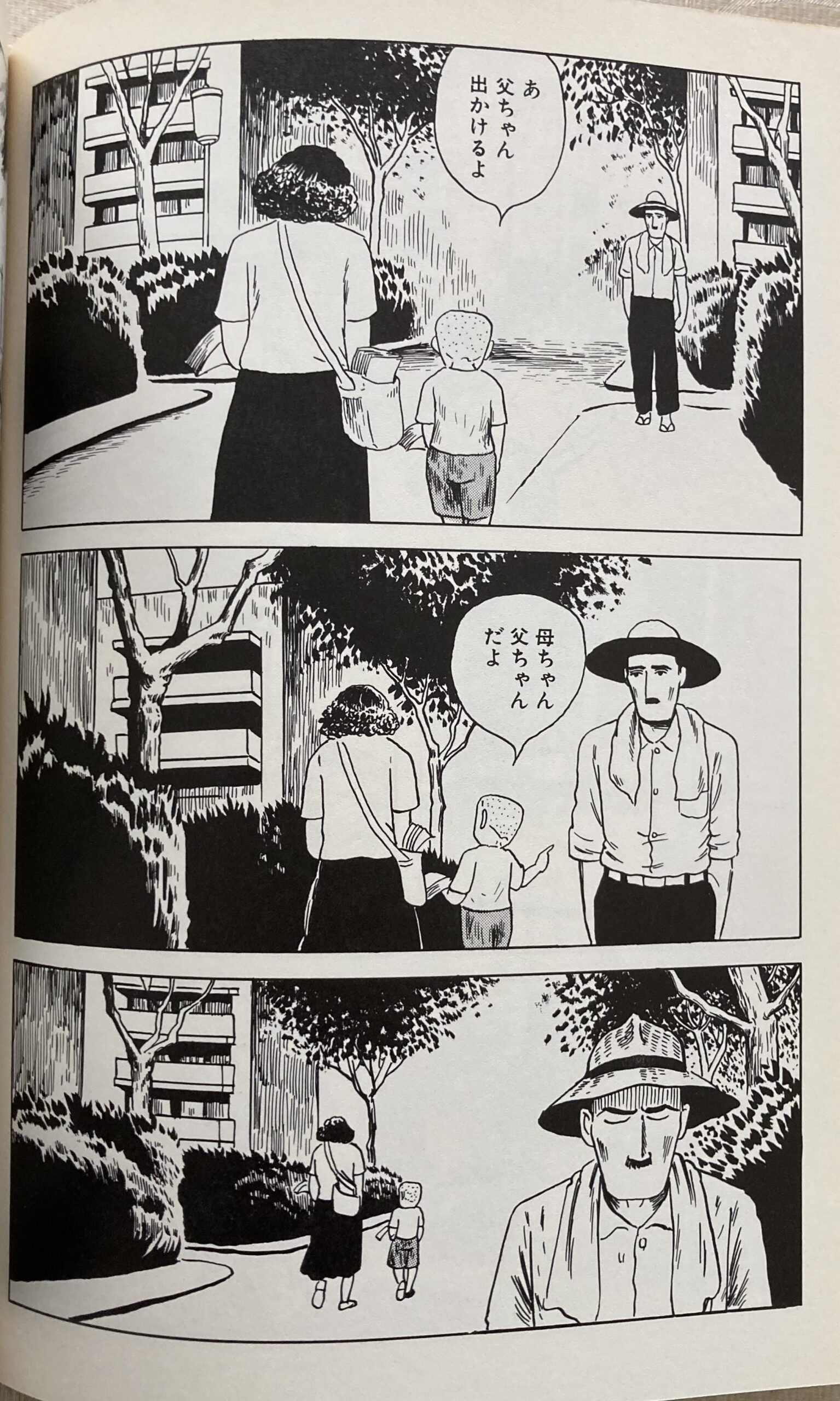

フォントがかなり大きく、行間も非常に広めに取ってある。更に写真もふんだんに掲載されているため、驚くほどページが進んでいく。

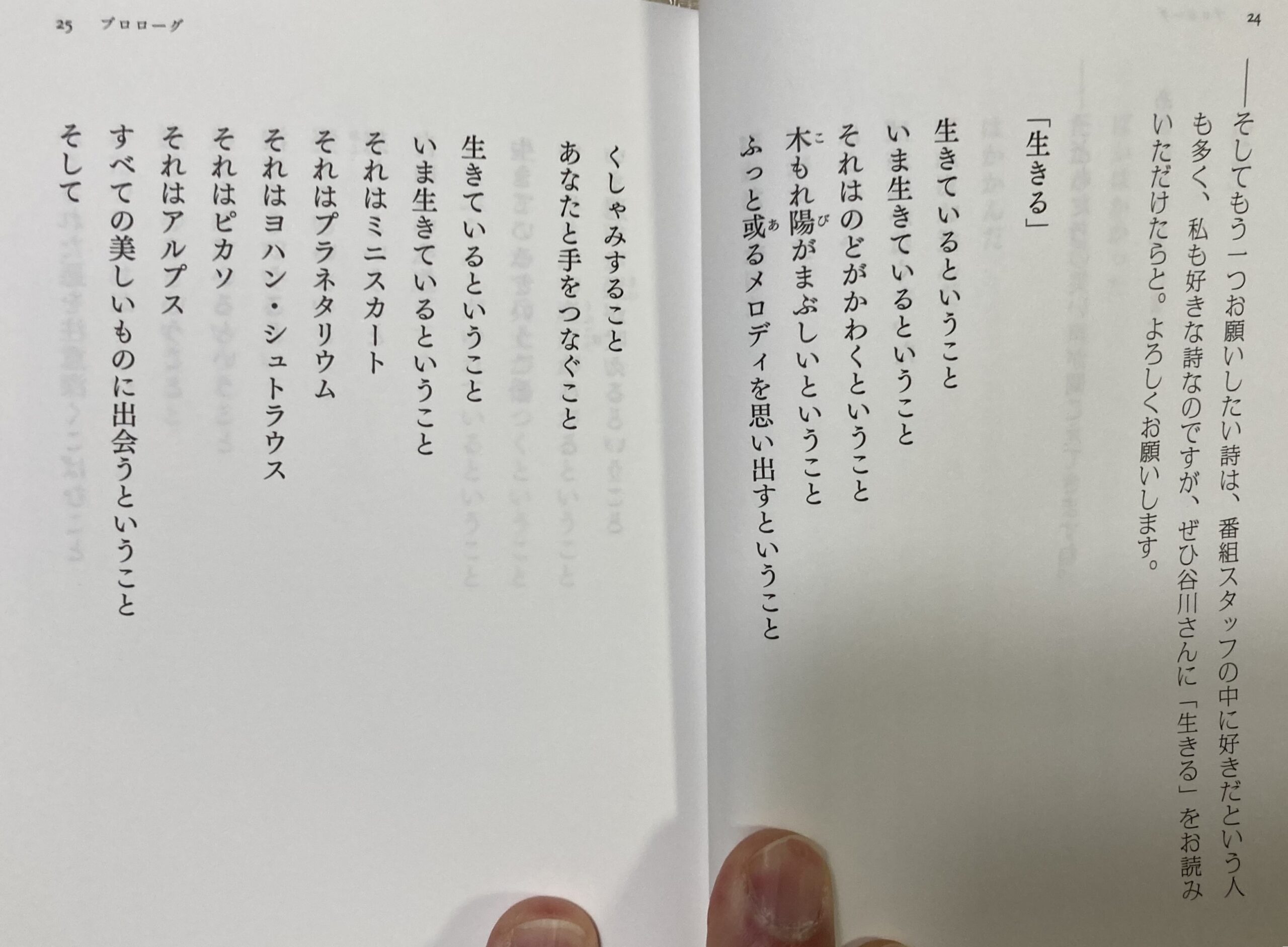

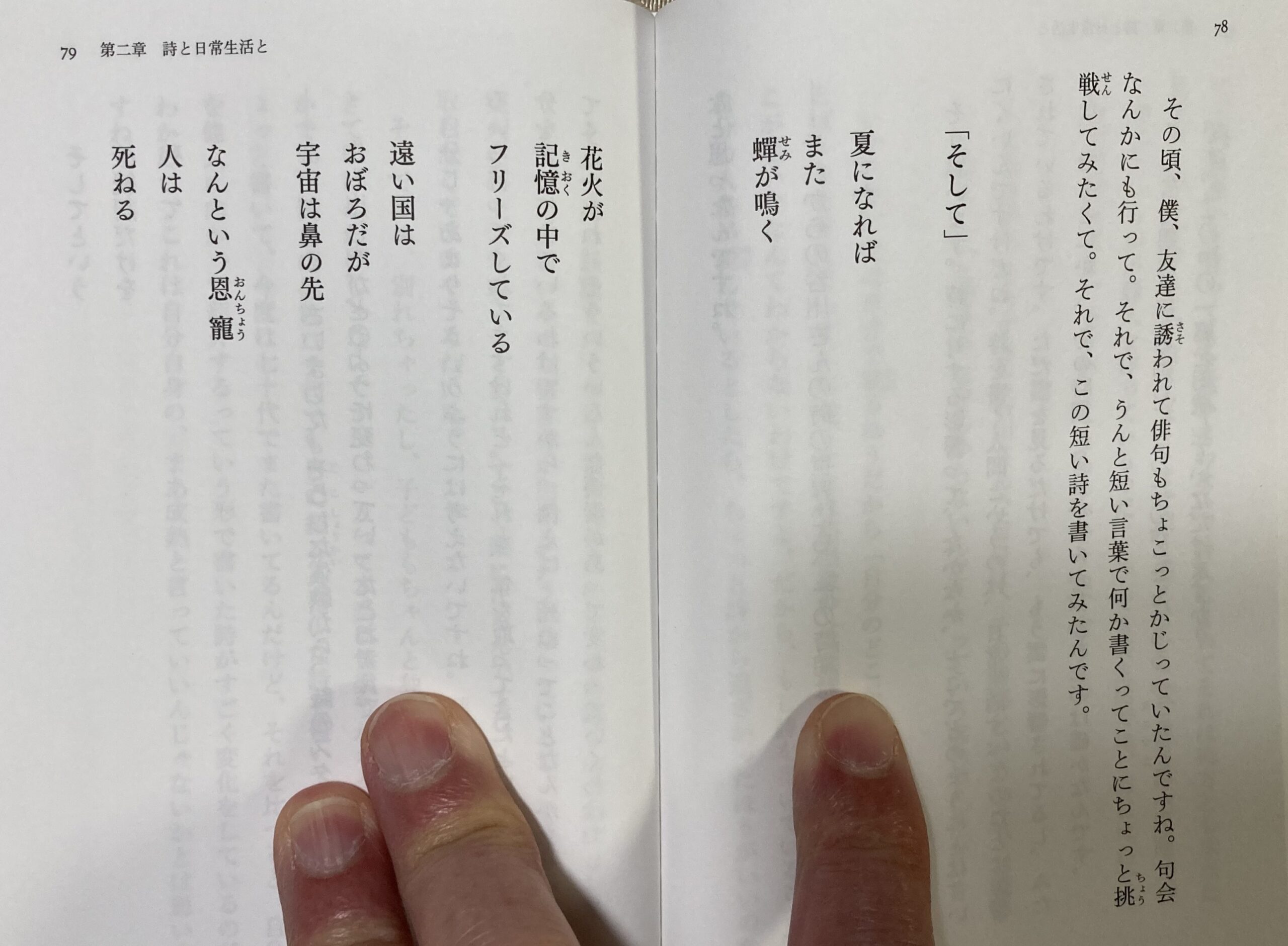

本書の中には、番組の中で谷川俊太郎ご本人に詩を朗読してもらうシーンが何回も出てくるのだが、その朗読される詩も丸々掲載されており、詩は余白部分が多いので、読むのに時間がかからない。

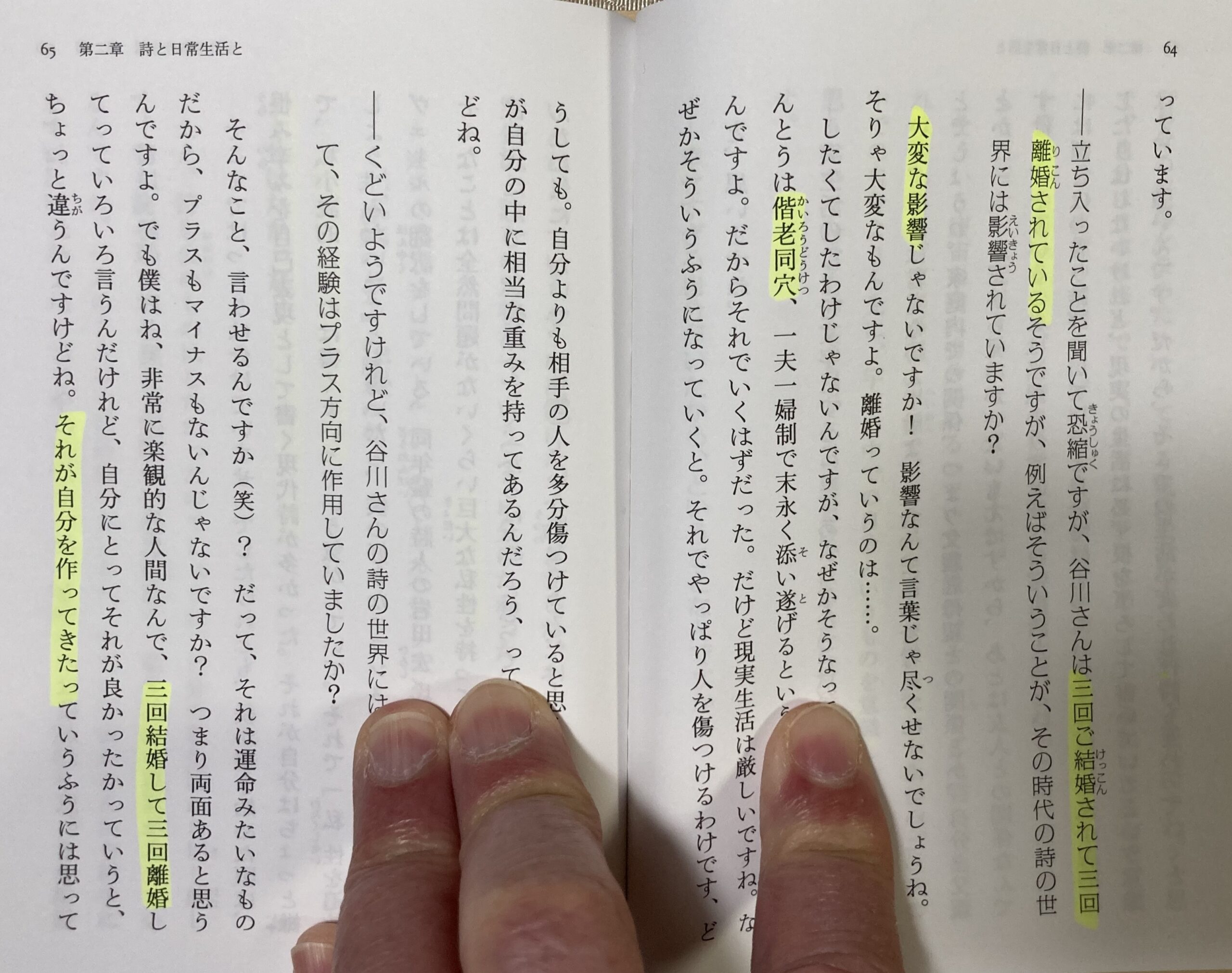

僕は本書を2回繰り返して読んだ。2回目にはラインマーカーを使いながらかなりゆっくりと読んだが、1~2時間で読み終えることができた。

スポンサーリンク

薄っぺらい文庫だが、内容は濃密

ホンの1~2時間で読めてしまう薄っぺらい文庫本なのだが、侮るなかれ。中身は実に濃密で、充実した第一級の内容を誇っている。

大詩人の谷川俊太郎が本音を包み隠さず赤裸々に語った濃密な中身がギッシリ詰まっている。

自らの口で、自分のこと、詩を作ると言うことがどういうことなのか、私生活と詩作との関係など、この大詩人の神髄に係る最も深い部分に切り込んでいく。

僕は全く知らなかったのだが、谷川俊太郎は3回結婚して、3回離婚しているそうで、そのあたりにも遠慮会釈なく、切り込んでいく。

その事実に驚いてしまうのだが、その経験が詩作にどのような影響を及ぼしたか?私生活に行き詰まり、一時詩作を止めてしまう経緯など、驚くほど、「忖度なしで」聞き出していく。

答える谷川俊太郎も適当に誤魔化すのではなく、真剣に答えており、僕は非常に深い感銘を受けた。

スポンサーリンク

インタビューのお手本のようなレベル

これは極めて貴重なインタビューだと感心させられる。

単なる興味本位で個人のプライバシーに立ち入るのではなく、そのような私生活上の苦労が本業の詩作にどう影響を及ぼし、それがどのように詩人の成熟へと繋がっていったのか、そのあたりをさりげなく、それでいていとも巧妙に聞き出すのである。

それでいて、決して難解なもの、一部の専門家でなければ理解できないような堅苦しいものではないことも特筆ものだ。

このインタビュー記事の魅力は、非常に分かりやすく、誰でも理解できる取っつきやすいものであることに尽きる。

極めて敷居の低いもの。念のため言っておくが、これはいい意味で言っているので、お間違いなく。

90分という限られた時間の中で、よくここまでのことを質問し、詩人の本質に迫る深い答えを良く引き出したものだ。

第一級のインタビューのお手本のようなものだと驚嘆させられた。

スポンサーリンク

谷川俊太郎に残念に思った点もある

僕は合唱曲を通じて谷川俊太郎の詩にはかなり通暁していると思っていたが、谷川俊太郎の私生活や生い立ちなどは、ほとんど何も知らなかった。

前出の3回結婚して、3回離婚したことなど、その最たるものである。

この本を読んで驚かされることが多かったが、実は少なからずガッカリさせられたこともいくつかあった。

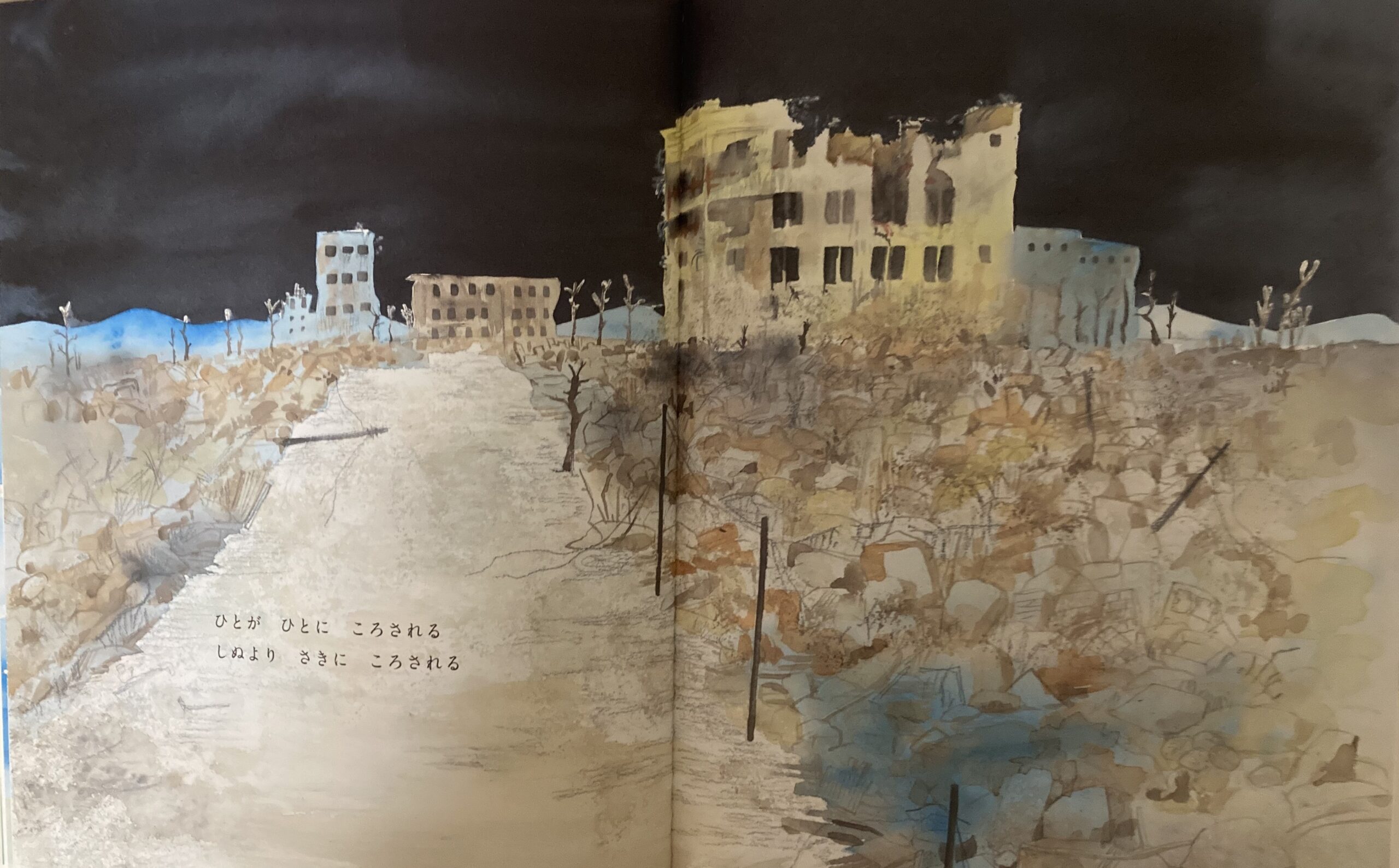

戦争体験が一言もない

実は本書の生い立ちの中でも一切触れられていないことがある。それは意識的に避けられたのか、封印されているのか分からないが、やっぱり引っかかってしまう。

生い立ちに戦争のこと、戦争体験が一言も触れられていない。1931年の生まれなので、終戦当時14歳。中学2年生だ。どうして、戦時中のことが一言も出てこないのか。これはあまりも不自然だ。

スポンサーリンク

恵まれ過ぎた青年時代

もう一点はハッキリと本書に書かれていること。つまり谷川俊太郎自身が語っていることだ。

そのまま引用する。

「僕は、割と恵まれた生まれ育ちで、あまり苦労はしてないんですよ。だから世の中に不満とか反抗したい気持ちがあまりなかったんです。みんな左翼に行ったりしたんですけど、僕はぜんぜん行かなかったし、だから、「世界は素敵だ」って若い頃、思っていたみたい。

僕は一人っ子で、すごく母親っ子だったんです。(中略)

僕が大学に行かなくても、親はやかましく言わず、割と好きにさせてくれました。」

こういうものを読むと、正直言って嫌になってしまう。

父親は有名な哲学者(谷川徹三)で、法政大学の学長でもあったという。恵まれた家庭に育った何一つ苦労を知らない金持ちのボンボンだったということだ。

そう言われてみれば、谷川俊太郎の詩には社会や政治に対する関心がほとんどないことが、少し気になってきてしまう。

まあ、これは僕の全くの個人的な感想である。本書の価値とは何の関係もないので、念のため。

スポンサーリンク

詩人の最も深い部分に肉薄する名著

直ぐに読めてしまう薄っぺらい文庫本だが、谷川俊太郎が、自らの生涯と詩を作ることの意味を肉声で語り尽くした貴重な1冊。

この国民的大詩人の神髄、最も深い部分に鋭く肉薄する名著と呼ぶしかない。

谷川俊太郎の詩に親しみを感じているいる人は、本書を是非とも手に取って実際に読んでいただきたい。

ここに書かれているのは、谷川俊太郎自身が語る詩人の生の声である。

何としても読まなければならないかけがえのない1冊だと断言したい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

913円(税込)。送料無料。電子書籍もあります。

詩を書くということ 日常と宇宙と (PHP文庫) [ 谷川 俊太郎 ]

【電子書籍】

1,100円(税込)。

詩を書くということ 日常と宇宙と【電子書籍】[ 谷川俊太郎 ]

★★★ 谷川俊太郎 自選詩集

本書を読んで、谷川俊太郎さんに興味を持たれた方には、こちらの谷川俊太郎さんご自身が選んだ岩波文庫の詩集をお薦めいたします。

990円(税込)。送料無料。電子書籍もあります。

自選 谷川俊太郎詩集 (岩波文庫 緑192-1) [ 谷川 俊太郎 ]

【電子書籍】

770円(税込)。