目 次

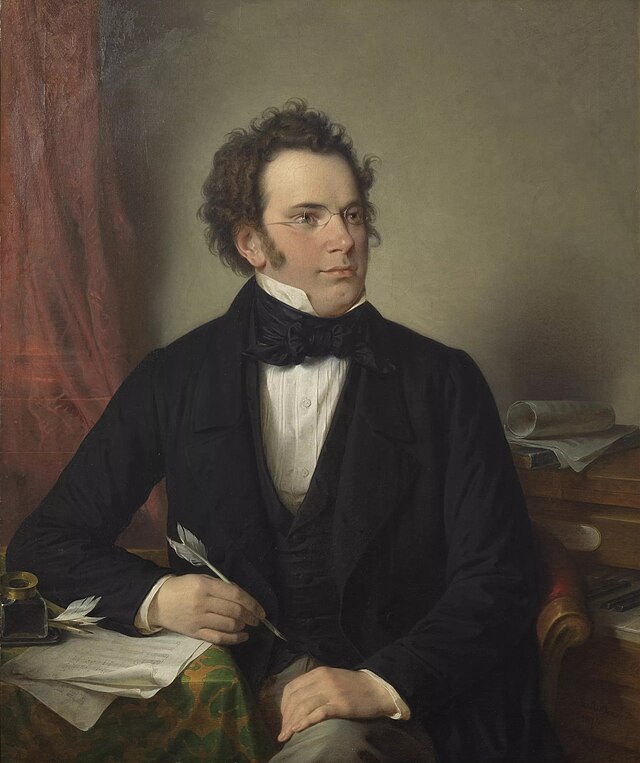

シューマンという特異な作曲家

シューマンがロマン派音楽の権化(化身)であることは、前回の「詩人の恋」の紹介の中で詳しく書いた。

その作品がロマン派音楽を象徴するだけではなく、ロベルト・シューマンそのものの生涯が、驚くべき波瀾に満ちたもので、いかにもロマン派そのものという過激な人生を送ったのだ。

シューマンは作曲の進め方にも他には例のない特徴があったことも、忘れることができない。

作曲の進め方も例のない異様さ

凝り性というのか、一点集中気質というのか、一つの作曲ジャンルにトコトン拘って、同じジャンルの曲を集中的に作曲する。その間、他のジャンルは全く書かない。

突然、違うジャンルの曲を作曲し始めると、今度はそのジャンルの曲ばかりを作曲し、他の曲には見向きもしなくなる。

具体的にはこんな実態となっている。

シューマンの生涯を語って、あのクララとの結婚に触れないわけにはいかない。

クララの父親にして自身のピアノの師匠であったヴィークから結婚を猛反対されて、裁判に訴えてようやく結婚。

この苦難の末に漸く結婚できた1840年がシューマンにとって最大のエポックメイキングの年となる。シューマンはちょうど30歳だった。

この記念すべき結婚の年には、ひたすら歌曲(ピアノ伴奏付きの芸術歌曲、いわゆるドイツリート)だけを作曲し続けた。

前回紹介した「詩人の恋」や「リーダークライス作品39」を始め、シューマンの著名な傑作歌曲はほとんどこの1年間で作曲されたものだ。

「ミルテの花」「リーダークライス作品24」「女の愛と生涯」など全てこの「歌の年」と呼ばれる1840年に作曲された。その数、約200曲に及ぶ。

一方で1840年以前、つまりクララとの結婚以前にはシューマンはひたすらピアノ作品ばかりを作曲した。20代はピアノ曲だけに没頭したわけだ。

シューマンにはピアノ曲にとびきりの名曲、傑作が揃っているのだが、それらのピアノ作品のほとんどが、20代、1840年までに作曲されたものばかりなのである。

これだけで、話しは終わらない。

結婚した1840年にひたすら歌曲ばかりを作曲したシューマンは、その翌年には遂に交響曲の作曲を始めた。今度は交響曲ばかりに打ち込む。

1841年は「交響曲の年」と呼ばれる。更にその翌年1842年は今度は一転して室内楽作品ばかりを作曲し始める。「室内楽の年」だ。

全てがこんな具合なのだ。

どうしてこうなるのか、それはシューマンしか分からない。ただ、古今東西の長い音楽史の中にあって、こんな作曲の仕方をしたのは、シューマン1人しかいない。

スポンサーリンク

シューマンのピアノ作品

シューマンにはピアノ作品の傑作が目白押しだ。

シューマンは最終的にはあらゆるジャンルの作品を残すことになったが、シューマンならではの、シューマンでなければ残せなかった傑作は、ピアノ曲と歌曲に尽きる。

交響曲にも室内楽にも素晴らしい作品がたくさんあるが、この2つのジャンルには、他にも名作、傑作を残した大作曲家が山のようにいる。

ピアノ曲と歌曲は、傑作を残した大作曲家は他にもたくさんいるが、シューマンはその中でもトップに君臨している。

シューマンのピアノ作品は、ほぼ同時期に活躍したショパンに比べると、少し後塵を拝している感があるが、僕はハッキリ言ってショパンよりもシューマンの方がずっと好きだ。

たくさんの名作、傑作が揃っている。それら全てがクララとの結婚までの20代に作曲されたことに驚嘆するばかり。よくぞここまで集中的に次々と傑作を量産したものだ。

シューマンのピアノ曲は素晴らしい。

ショパンのような外見の華やかさには欠けるが、一見平易そうに聴こえる音楽のなかに潜んだ深みのある陰りと複雑な心理描写はシューマンならではのもの。

そして、何と言ってもその音楽の美しさ。シューマンの音楽には、時として魂を抜き取られてしまうような壮絶なまでの美しさがある。こういう底知れぬ美しさはショパンにはない。

スポンサーリンク

文学、哲学との親和性

シューマンの作品、特にピアノ曲を語るに当たっては、どうしてもその文学と哲学との関連に触れておく必要がある。

シューマンはピアノに熱心に取り組み、音楽家として志を立てるまでは、相当な文学青年で、熱心に文学書や哲学書を読み漁り、文学の造詣が非常に深かった。ここがシューマンの音楽を解き明かす最大のポイントだ。

特に、ドイツ・ロマン派の小説家ジャン・パウルに傾倒していたことは良く知られている。

シューマンは、ジャン・パウルを読まない人、理解できない人とは話しができないと考えていて、人に会うたびに「ジャン・パウルを読んだかどうか」を確認してから接していたというエピソードが残っている。

ジャン・パウルはドイツ文学の中では少々異色で、シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)や古典主義、ロマン主義とは距離を置き、ゲーテともシラーとも一線を画した存在として、独自の文学世界を構築していた。

ジャン・パウルの夢や幻想が絶えず広がっていくような世界観に魅せられ、シューマンはその影響を受けて、その世界を音楽で表現し続けたような感がある。

ちなみに、後のマーラーの交響曲第1番「巨人」。あの「巨人」は「タイタン」のことで、これがジャン・パウルの有名な小説「巨人」から着想を得たものであることは有名だ。

スポンサーリンク

シューマンの有名なピアノ作品一覧

シューマンの著名なピアノ作品を列挙してみる。

6~8分程度の曲にも有名な作品が何曲もあるが、原則的に演奏時間に20分前後以上かかる曲に絞り込んでいる。

ピアノ・ソナタ第1番 作品11 約30分 作曲1832~35年

ピアノ・ソナタ第2番 作品22 約17分 作曲1933~35年 38年

ピアノ・ソナタ第3番 作品14 約30分(のち改定)作曲1835~36年 改定53年

蝶々(パピオン)作品2 全12曲 約12分 作曲1830年

ダヴィッド同盟舞曲集 作品6 全18曲 約30分 作曲1837年

謝肉祭 作品9 全20曲 約27分 作曲1833~35年

抒情小曲集 作品12 全8曲 約28分 作曲1837年

交響的練習曲 作品13 全13曲(主題と12の練習曲)約26分 作曲1834~37年

子供の情景 作品15 全13曲 約18分 作曲1838年

クライスレリアーナ 作品16 全8曲 約33分 作曲1838年

幻想曲 作品17 全3楽章 約31分 作曲1836年

フモレスケ 作品20 全7曲 約26分 作曲1839年

ノヴェレッテ 作品21 全8曲 約48分 作曲1838年

夜想曲集 作品23 全4曲 約18分 作曲1839年

森の情景 作品82 全9曲 約19分 作曲1849年

これを見てもらうと、ほぼ全てのピアノ曲が1940年(クララとの結婚)までに集中的に作曲されていることが一目瞭然だ。

1840年以降は「森の情景」しかない。もちろんこれ以外にも多少のピアノ曲は残されているが、傑作、大作の類は皆無となる。

スポンサーリンク

ピアノ曲の最高傑作「幻想曲」

この名作、傑作が揃うピアノ曲の中で最高傑作と言われているのが、作品17の「幻想曲」である。「クライスレリアーナ」作品19も大変な傑作だが、僕は幻想曲の方がずっと好きだ。

この曲の魅力は本当に唯一無二。正にシューマンでなければ作曲できなかった傑作中の傑作である。

シューマンのピアノ曲の最高傑作ばかりか、バッハ以降、現代に至るまでの膨大な量のピアノ作品の中でも、トップクラスの稀有の傑作だと信じて疑わない。

基本的なデータなど

ハ長調。作曲されたのは1836年。シューマンは26歳だった。シューマンは1810年生まれなので、作曲年代と年齢との関係は分かりやすい。

何度も触れているが、クララと結婚し、歌曲ばかりを200曲も作曲した「1840年・歌の年」は、シューマンがちょうど30歳の時。これはしっかり頭に入れてほしい基本データとなる。

全体は3つの楽章から構成され、演奏時間は31〜32分ぐらい。

スポンサーリンク

「幻想曲」の魅力はどこにあるのか

熱い感情のほとばしりと深遠な深さを湛える美しさに尽きる。

その深い抒情性とロマンティシズムは全く比類がない。ロマンティックというと、深遠さとは程遠い軽くて薄いイメージがあるかもしれないが、シューマンのこの曲を聴けば認識が改まるはずである。

それは人間の最も深い部分に起因する本質的な感情であり、どうにも癒しがたい深い絶望と悲しみ、一方で人生への飽くなき夢と希望とが複雑に交錯した多面的な感情と捉えてもらう必要がある。複雑極まる現代社会に生きる我々にとっても意外な程しっくりくるものだ。

そんなシューマンのロマンティシズムの本質の全てを備えているのが幻想曲。

心浮き立つ甘い感情のほとばしりと淵を覗き込むような深遠さのどちらもが絶妙なバランスで混在する錯綜した音楽だ。

一般的には圧倒的な素晴らしさを誇る第1楽章が最高の聴きものとされていて、この第1楽章に比べると、続く2つの楽章は少し劣ると言われているが、そんなことは決してない。第2楽章も第3楽章も実に感動的な素晴らしい音楽で、これだけ美しい音楽は滅多に聴けるものではない。

冒頭の第1音から最後の1音まで、全てが完璧に磨き抜かれた気が遠くなるような完璧な音楽がここにある。これを聴いたら、どうしたって愛さずにいられなくなる。

第1楽章 約13~14分

冒頭のハ長調による音のほとばしりに魂を鷲づかみにされる。非常に情熱的な音が炸裂する華麗でいて、陰りもある怒涛の音の洪水は、まさに青春の夢と憧れの発露と言うしかない。

これはロマン派音楽が表現し得た最高にロマンチックな音楽である。感情の高鳴りに圧倒され、遥か昔の青春時代に思いを馳せずにはいられない非常に情熱的な熱い音楽だ。

その一方で、驚くほどの内省的な静かな音楽とが、背中合わせとなっている。突然、音が消えてしまう沈黙の瞬間も実に効果的だ。

青春のコントロール不能の複雑な感情が、巧みに表現されるよう。

第2楽章 約7~8分

一転して落ち着いた音楽が奏でられる。それでいながらやっぱり感情は少しずつ高揚していく。逸る心を抑えられない一方で、抑制気味の音楽が心に響いてくる。

中盤から曲想がガラッと変わり、リズミカルな音楽が展開されるがこれも心の奥に突き刺さってくる熱い音楽だ。

第3楽章 約11~12分

非常にしみじみとした静かな音楽で始まり、この世のものとも思えないような美しい音楽が流れてくる。絶妙な転調が実に美しい。

天の高いところから美しい音の結晶が静かに降り注いでくるような音の流れに、魂を抜かれてしまいそうだ。これぞシューマネスクの極致。

シューマンにはしばしば弱音による言語を絶する美しい音楽が現れる。この第3楽章の美しさは、その中でも最高のものだ。

その美しさの極みのような音楽が転調を繰り返しながら、少しずつ熱を帯びて高揚していく。そして頂点に達した後、最後は諦観に達したかのように静かに消えていく。

スポンサーリンク

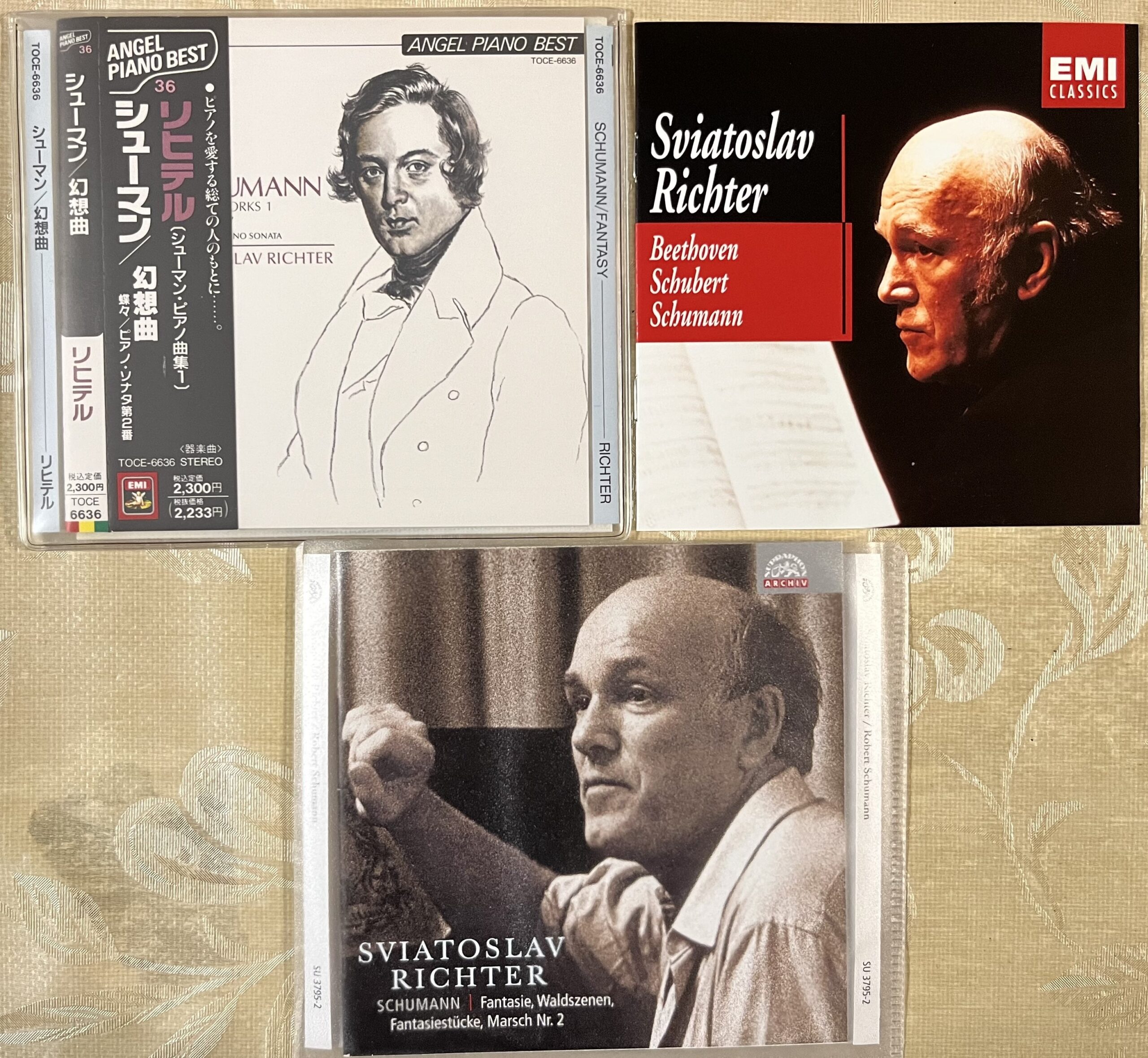

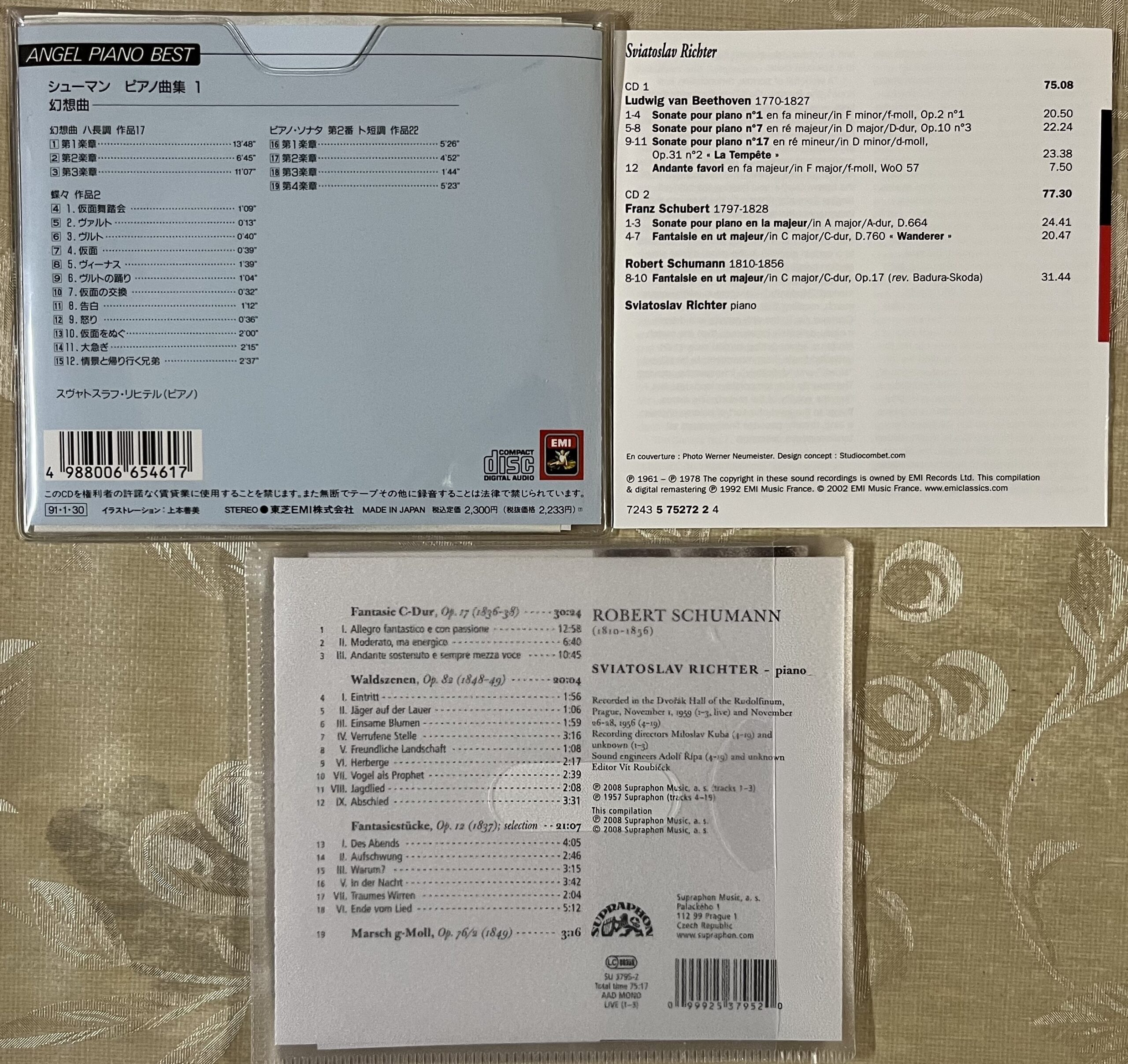

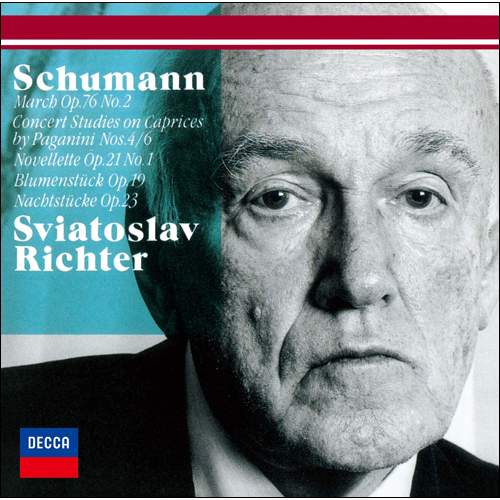

リヒテルの傑出した名演

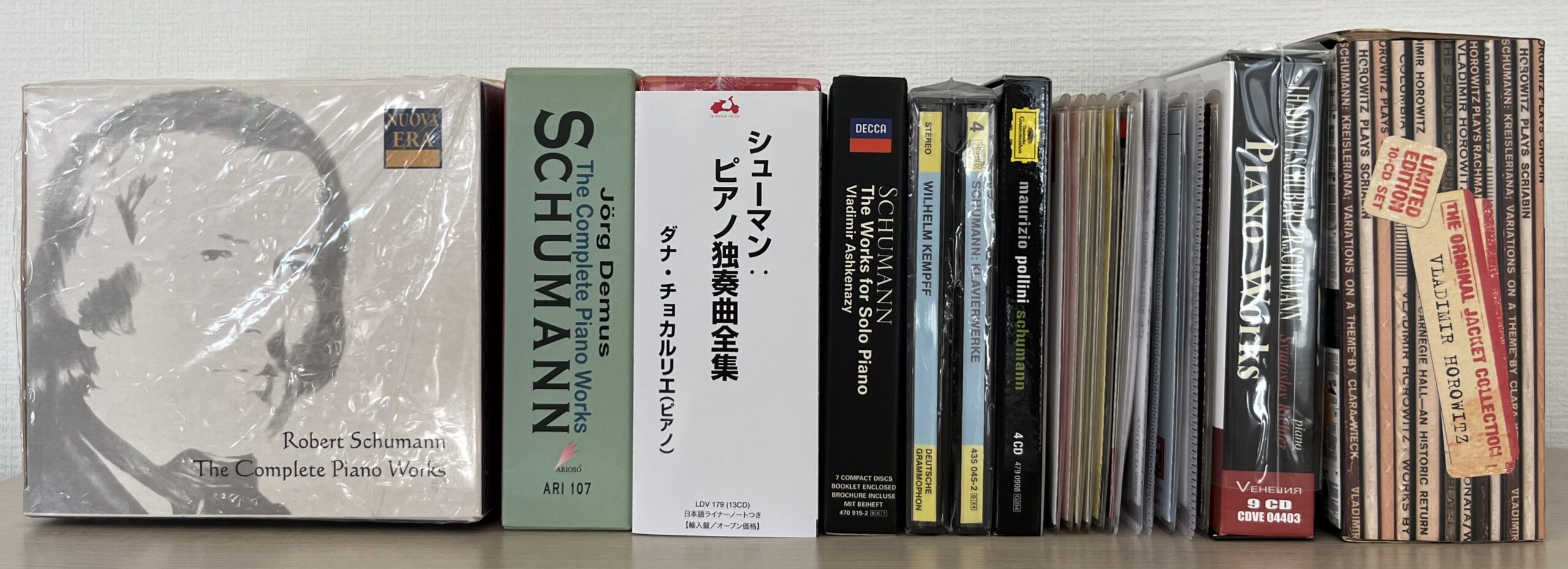

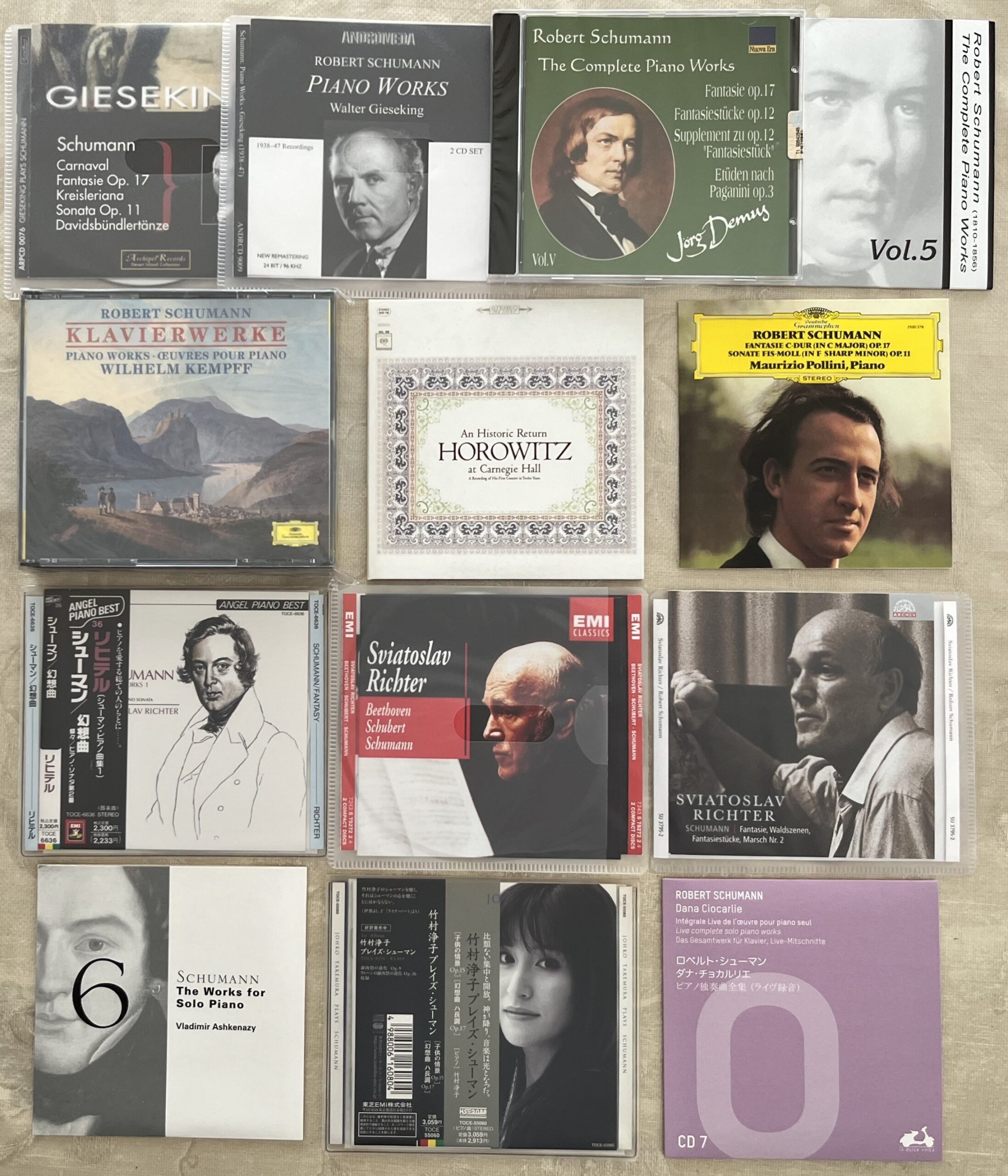

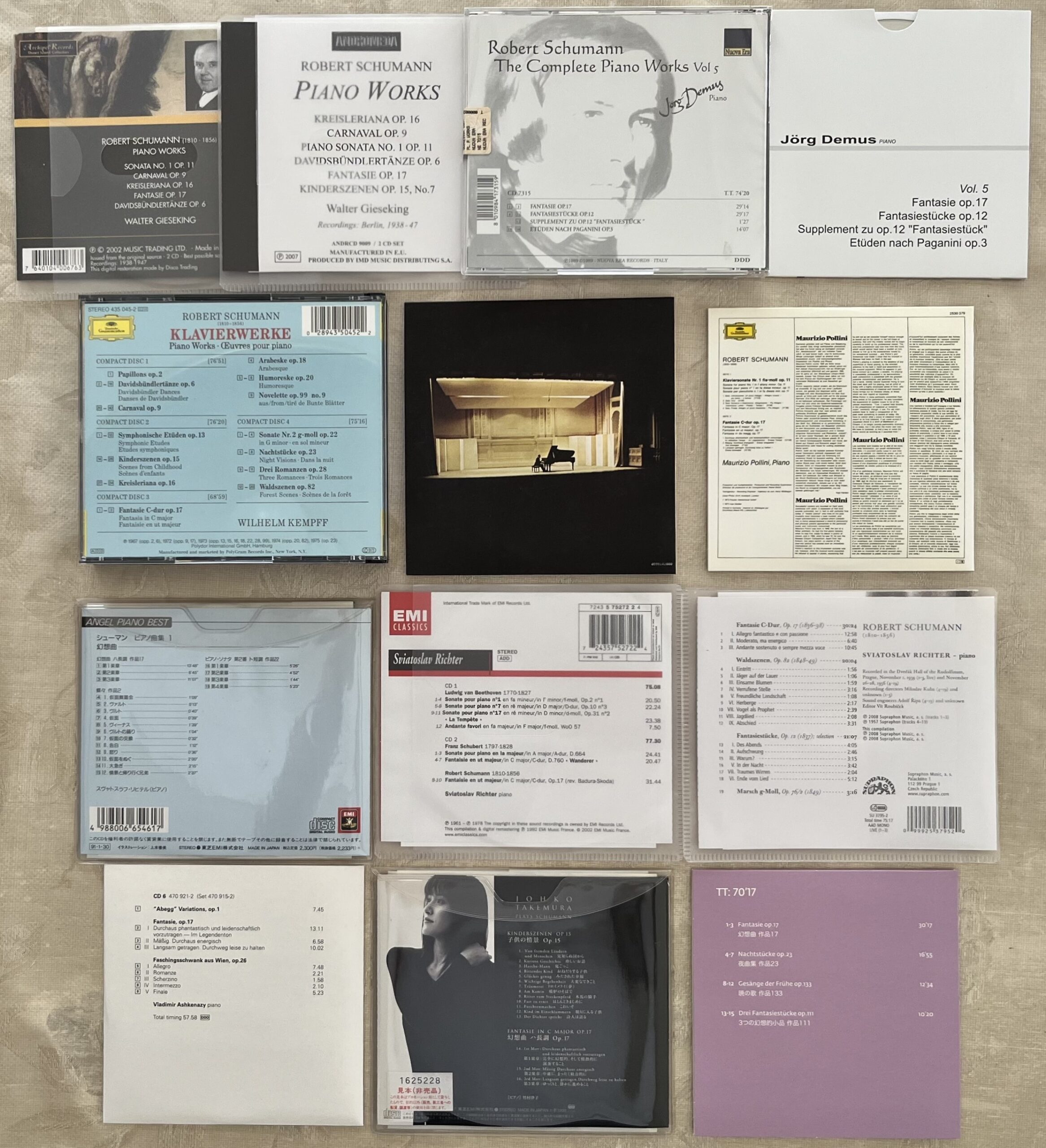

さすがに名曲だけに、著名なピアニストが競い合うように録音している。僕の手元にもちょうど10種類のCDがある。

曲そのものが稀有な名曲だけに、どんな演奏も一聴に値するものばかりだが、この曲は古くから名盤として非常に評価が高いリヒテル盤にとどめを指す。

ロシアが生んだ大ピアニストのリヒテルは、元々シューマンを得意とし、シューマンならではの複雑かつ深遠な感情を、誰よりも的確に表現できる稀有なピアノストであった。

とりわけ「幻想曲」での深い味わいは格別であり、聴く者の魂を揺さぶらずにはおかない。

熱いロマン的な感情のほとばしりとほの暗い深遠な響き。この深みと暗さの表出がリヒテルの真骨頂だ。

リヒテル以外の名盤は

録音は非常に古いものだが、ギーゼキングはさすがに見事な演奏を聴かせてくれる。

思いの外素晴らしいのはケンプの演奏。ケンプはベートヴェン、シューベルトと並んでシューマンを得意としたピアニストだったが、この幻想曲でも、時に独特のリズム表現があって、えッ!?と驚く部分もあるが、総じて非常に感銘深い演奏を繰り広げる。

特にピアノの音の美しさが傑出している。1972年の古い録音ながらこの美しい音に引き込まれてしまう。ケンプがこんなに美しいピアノの響きを奏でるとは認識していなかった。

録音の比較的新しいものでは、やっぱりポリーニが素晴らしい。全体的に非の打ちどころのないほぼ完璧な演奏だ。

別格のリヒテル盤に次ぐ演奏としては、ポリーニ盤を推すことになる。

アシュケナージもさすがに安定した演奏。美しいピアノの音色が特に印象的で、万全の演奏といっていいだろう。

スポンサーリンク

シューマンのピアノ曲を満喫して

シューマンはもっと高く評価されていい作曲家だと常々考えている。

ドイツが生んだ大作曲家の中では、どうしても分が悪い。

バッハ、モーツァルト、ベートヴェン、シューベルト、ブラームス、ワーグナー、ブルックナー、マーラーと稀有の巨人と大天才がひしめく中で、シューマンの評価が途方もない巨人たちの後塵を拝すのはやむを得ないものがあるが、その音楽の魅力は、決して引け劣るものではない。

先ずは歌曲を聴いてほしいが、シューマンの魅力、シューマネネスクの真骨頂はやはりピノ曲にある。

シューマンのピアノ曲の入門曲にして、最高傑作でもある「幻想曲」。これをじっくりと聴いて、シューマンの音楽の魅力を満喫してほしい。

スポンサーリンク

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

リヒテル シューマン「幻想曲」・ベートヴェン ピアノソナタ第17番「テンペスト」

1,318円(税込)。送料無料。

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 シューマン:幻想曲 [ スヴャトスラフ・リヒテル ]

【ポリーニ盤】

1,760円(税込)。送料無料。