【前編】からの続き

目 次

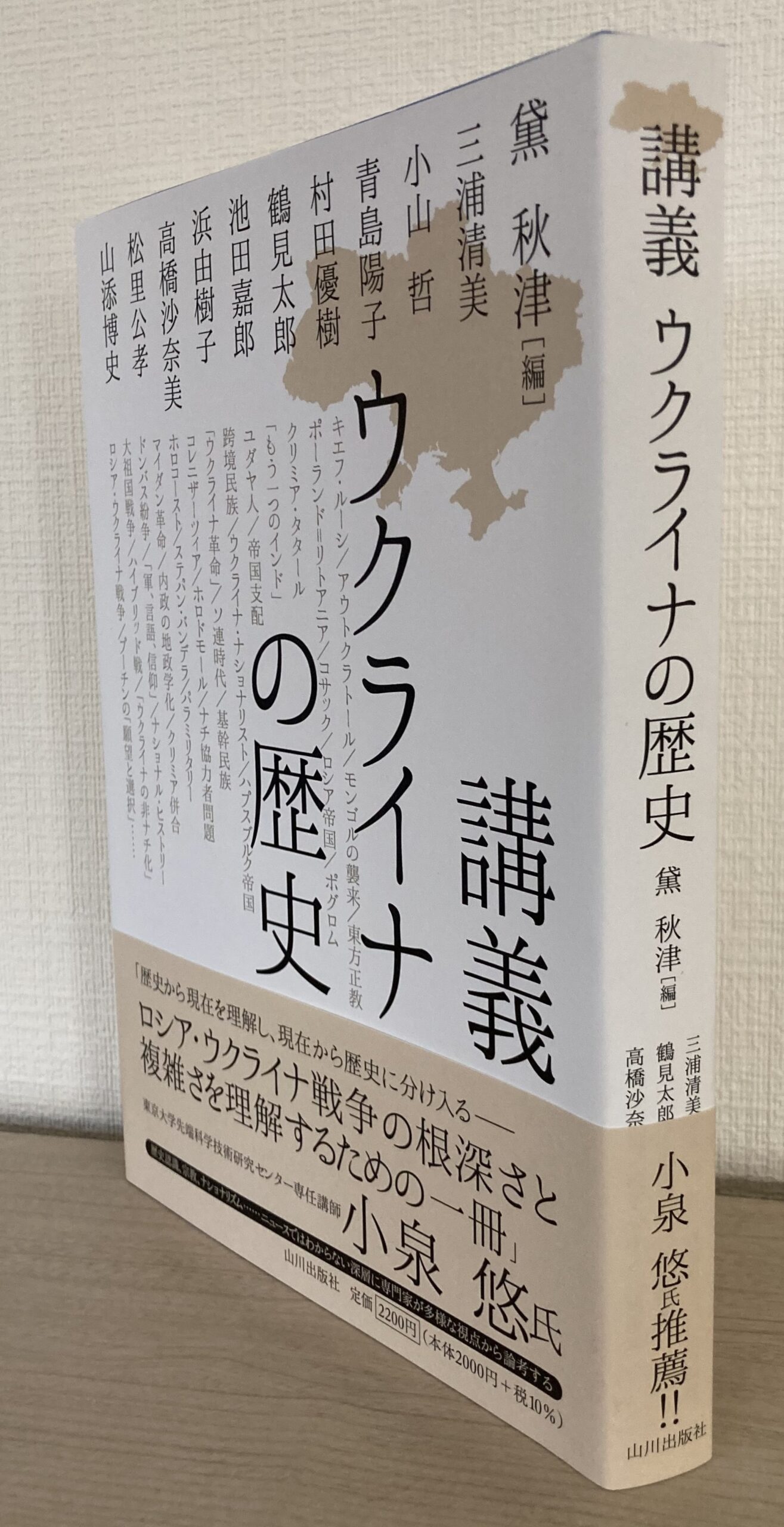

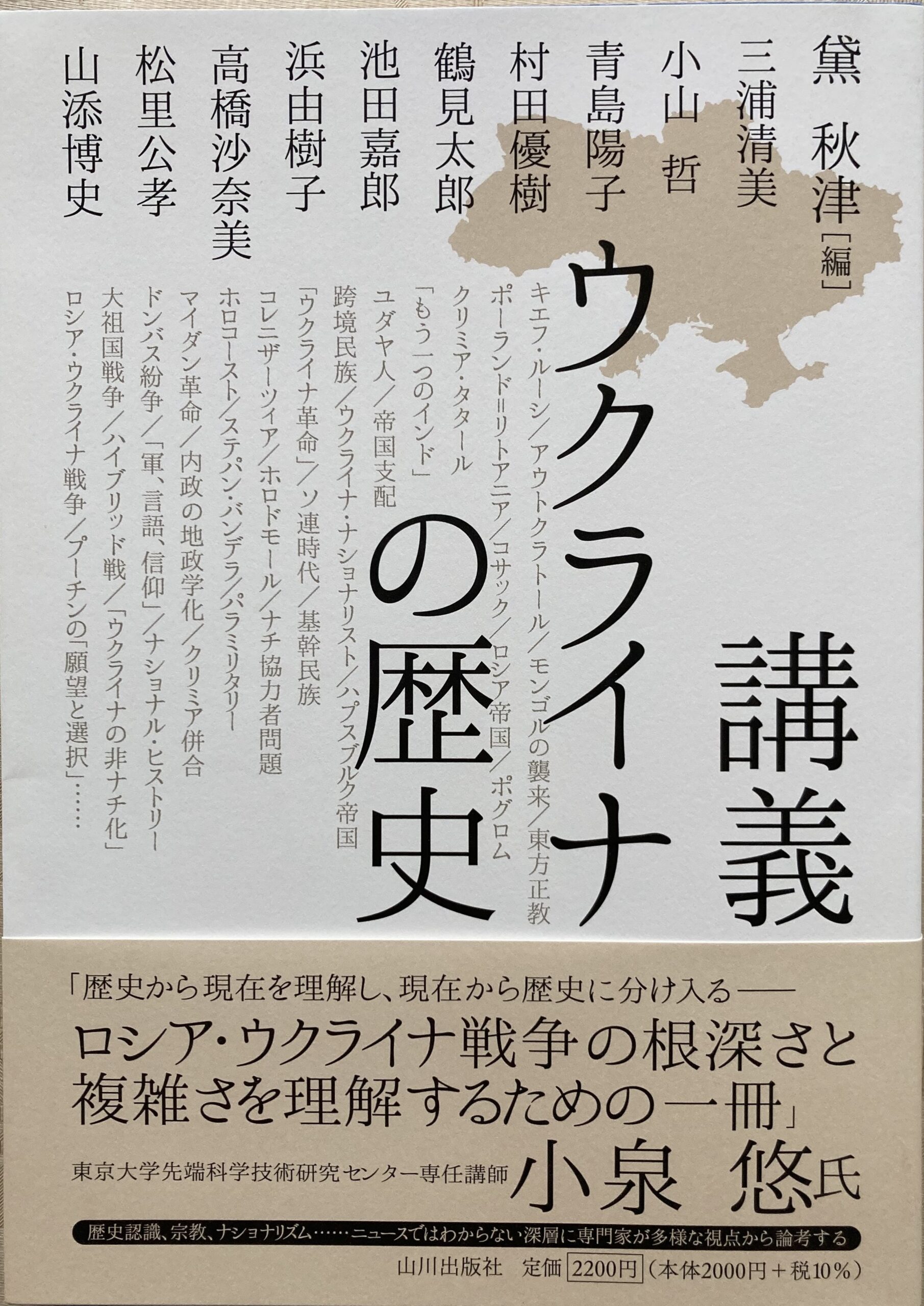

日本人の第一線の研究者が総力でまとめた力作

本書は編者の黛秋津が「はじめに」で書いているように、いずれも学会の第一線で活躍する研究者であり、実績のあるベテランから新進気鋭の若手研究者まで、ウクライナの歴史を語るのに、この上ないメンバーが揃っているようだ。

そんな11名の研究者がそれぞれ自分の得意分野をまとめた本書のレベルは、相当なものだ。

設定されたテーマが、「概論」の後は、9世紀末に誕生したキエフ・ル―シから直近のロシアのウクライナへの侵略戦争まで、時系列になぞっていく形で講義が進められていくが、ユダヤ人との絡みや宗教(正教会)の絡みなど重要なテーマを散りばめながら、詳しくひも解かれていく。

スポンサーリンク

かなりレベルは高く、詳しい

ベテランや気鋭の若手研究者が、現にロシアという圧倒的な力を持った強国から一方的に侵略されている真っ最中に、被害者側であるウクライナの歴史を講義するということで、どの著者も中々熱が入った熱い講義(解説)となっている。

本書の帯に寄せられたあの小泉悠によるコメントが非常に的を得ている。

「ロシア・ウクライナ戦争の根深さと複雑さを理解するための一冊」

少し細か過ぎるのではないかと思える程の情報量で、僕のように世界史大好き人間でも、時についていくのに四苦八苦するレベルである。

それはそれで貴重なものだと確信しているが、もう少し工夫してもらえれば、理解がもっと進み、読みやすくなったのではないかと、少し苦情も言ってみたくなる。

スポンサーリンク

人物の写真や図表、年表をもっと掲載して

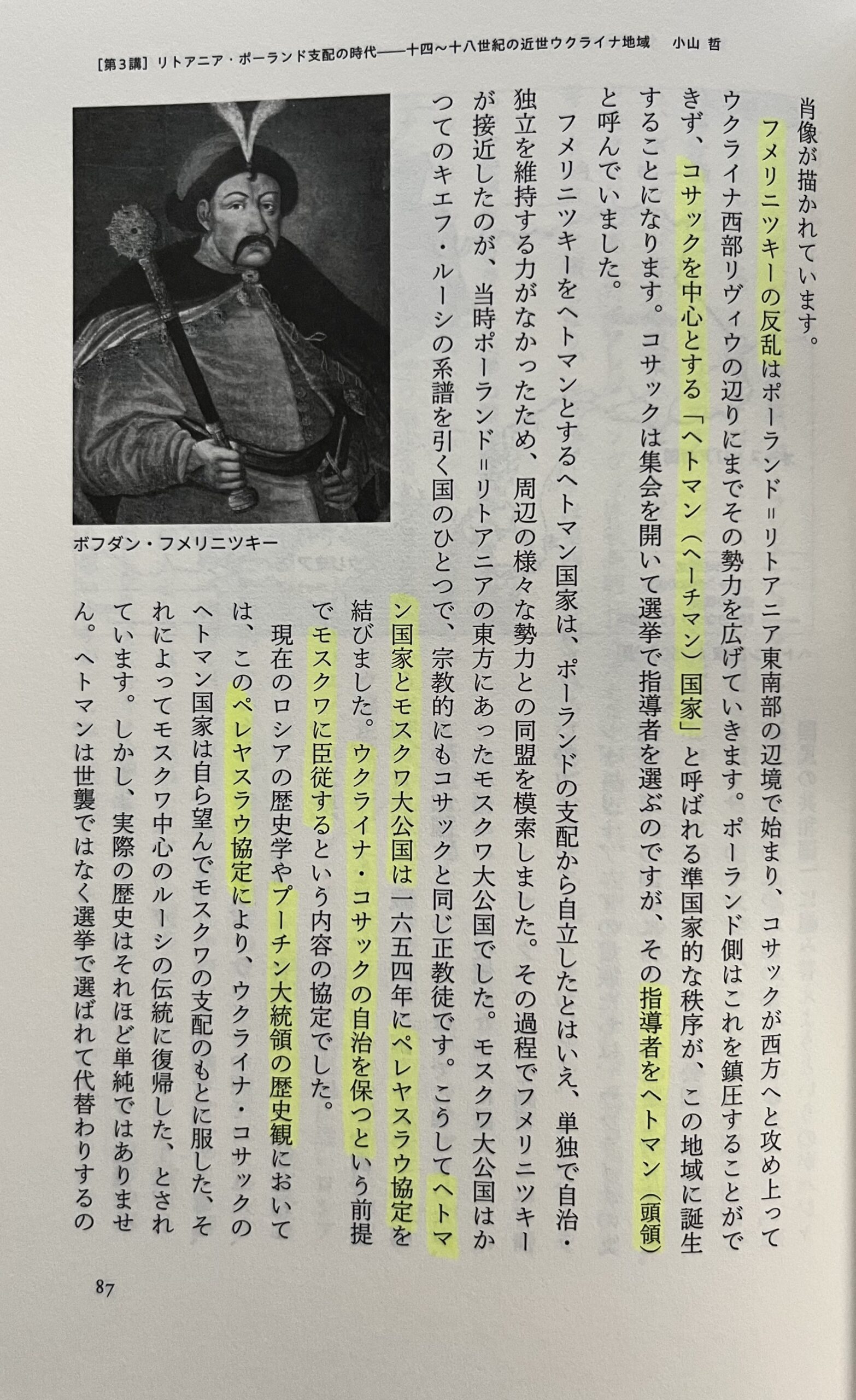

要望としては、もっと本文中に人物の写真や図表、年表を掲載してもらえるとずっと読みやすくなると痛切に感じた。

もちろん本書の中にも重要人物の写真は何枚か載っている。それを倍増させてほしい。そして地図と図表を大幅に増やしてもらえると良かった。

それでも地図はそれなりに載っているのだが、年表の類が全くないのが、痛過ぎる。世界史の教科書として不動の地位を誇っている他ならぬ山川出版社が発行しているのだから、そこは山川の強みをもっと発揮してほしかったと愚痴をこぼしたくもなる。

といくつか苦情、要望を書かせてもらうのだが、基本的には非常にレベルの高い、貴重な一冊である。

ウクライナの歴史を知るための掛け替えのない教科書、基本書と言っていいものだ。

スポンサーリンク

かなり複雑で厄介な歴史

一見単純な構図に見えなくもないロシア・ウクライナ戦争。かつては一つの国であり、歴史的にも民族的にも共通なものが多いだけに、却って厄介という特殊性がある。

加えて、本書を読んで、なるほどそういう背景があったのかと得心させられるのは、一口にウクライナとはいっても、現在ロシアが占領しつつある東部や南部と、西部とが、一つの国家とは言っても、かつてはロシア帝国の支配下にあった地域と、オーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあった地域との、政治状況と国民感情の決定的な違いなど、かなり複雑で錯綜していることだ。

「非ナチ化」問題は長い歴史の怨念

更に大きな問題が、ロシアが国の存亡をかけてナチスドイツと総力戦を繰り広げた独ソ戦において、ウクライナがその主要な戦場となり、複雑な歴史的背景からナチスからもロシアからも攻撃を受ける事態に陥ったことに関する後遺症だ。

独ソ戦において、一時、ウクライナの民族主義者たちはロシアを拒否して、ドイツ側についたというのが怨念となっている。「ナチ協力者問題」である。

プーチンが今回のウクライナへの侵略戦争の主要な要因の一つとして、繰り返し「非ナチ化」を口にするのは、そんな入り組んだ一筋縄ではいかない歴史的背景がある。

本書をじっくりと読み込んで、第一次世界大戦後に一旦独立したウクライナが、続いて起こったロシア革命の中で、ソ連の一部となり、人類史上最も過酷だった独ソ戦を戦い抜き、戦後はスターリンから人為的な大飢饉に晒され、400万人前後、または500万人も餓死させられた(ホロドモール)など、この同じ民族が、血が近いだけに恨み骨髄に徹するような泥沼の憎しみを助長させることになった。

本当に簡単な問題ではない。

一方的に理不尽かつ残虐な殺戮を続けるプーチン、ロシア側に非があることはもちろんなのだが、両国の間に長年に渡って横たわる根の深い問題をクリアしないと、そう簡単に解決できる戦争ではないと、痛感させられた。

スポンサーリンク

せめて2004年の革命以降は把握する必要

もう少し短いスパンで捉えると、このロシア・ウクライナ戦争を考えるには、今回の2022年2月に突然ロシアがウクライナに侵攻した部分だけを見ていても全くダメで、少なくとも2014年のロシアによるクリミア併合と、それに先立つ2014年の「マイダン革命」、更にそのちょうど10年前の2004年の「オレンジ革命」という2つの革命を、しっかりと理解する必要がある。

ユシチェンコ、ティモシェンコ、クチマ。そしてヤヌコヴィッチという各大統領。そしてゼレンスキーの前任であったポロシェンコなどが果たした役割と混迷。

新ロシア派、新欧米派と行ったり来たりを繰り返すだけではなく、汚職に紛れる錯綜した混迷の歴史。

ウクライナの国内にも黒歴史が渦巻いていた(いる)ことも事実である。

その辺りも正確に理解することが不可欠だ。本書を読むとその辺りの闇と病巣もある程度理解できるので非常に有用だと思われる。

2004年「オレンジ革命」

2014年「マイダン革命」その混乱に乗じてロシアがクリミア半島を併合

2022年「ロシアによるウクライナへの侵略戦争開始」

この3つの歴史的事件を一連の流れとして捉えないと、どうしても近視眼的になってしまう。そのあたりを分かりやすく解説してくれる本がない中で、本書は非常に有用となる。

但し、繰り返しになるが、写真や図表、年表を駆使してもっと分かりやすくしてほしいと切実に思うのだが・・・。

スポンサーリンク

この歴史の理解を出発点にする必要性

この辺りの歴史的事件を客観的に正しく理解していないと、ロシアとウクライナのことには安易に口を挟めないという気がしてくる。

何度も言うが、現在、プーチンが繰り広げているウクライナへの蛮行には擁護の余地は全くない。あまりにも酷いことだと思う。

それは全くそのとおりで議論の余地はないのだが、この問題を抜本的に解決しようとしたら、どうしても両国の長年に渡る怨念と歴史認識の解決抜きにまとまるとは到底思えないのである。

しかもこれだけの一方的な理不尽極まりない殺戮を繰り広げ、無辜のウクライナ市民を虐殺し続けているロシアに対しては、今後数百年以上に渡って、ウクライナ国民のロシアに対する市民感情が和らごうはずがないではないか。

プーチンは全くとんでもないことをやってしまったものだ。もう時計の針は元に戻せない。

実に頭の痛い深刻な問題である。

いずれにしても、この問題を考えるに当たっては、どうしてもこの1冊に書かれてあることをしっかりと理解して、検討する必要がある。

正にロシアとウクライナのことを考えるに当たっての第一級の「基本書」、「教科書」なのである。

スポンサーリンク

繰り返し読み込んで頭の中に叩き込みたい

本書の内容は詳細であるだけに、1回読んだだけでは理解はできても、完全に血と肉にすることはできない。本書を繰り返し読んで、ここに書かれている内容を完全に頭の中に叩き込みたい、と自らに言い聞かせている。

この残虐極まりない非道な戦争に尋常ならぬ関心を持って、日々のニュースを夢中になって追いかけている僕としては、せめて本書の内容を完全に頭の中に叩き込みたい、それがせめてもの自分にできる最低限のことではないかと考えさせられる日々である。

多くの人がそこまでのことをする必要はない。

だが、せめて1回でもいいから、本書に目を通してほしい。少なくとも、本書の後半、第5講以降だけでも読んでいただきたいと切にお願いするものである。詳細過ぎてかなり読みずらい点があることが事実だが、どうしてもここはクリアしてもらいたいところだ。

あの戦火で苦しむウクライナの人々のことを思えば、どうってことはない筈だ。

スポンサーリンク

本書の「改訂版」発行のお願い

一方で、本書の編者の黛さんには、本書の改訂版を是非とも出版してほしい、とこちらも切にお願いする次第である。

要望として挙げた写真、図表、特に年表の作成を進めていただき、本書執筆後の2023年7月以降の戦争と侵略の詳細を追記していただきたい。

もう4年近く経とうとしているこのどうしても容認しえない酷い戦争の実態をリアルタイムで詳細に記録していただきたいと、切にお願いするものである。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

2,200円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

2,200円(税込)。