目 次

つげ義春の至高の名作「ねじ式」を楽しむ

つげ義春の「無能の人」を3部作で詳しく紹介した。今回はつげ義春の名前と強く結びついている至高の名作「ねじ式」を取り上げたい。

これはあまりにも有名な作品で、この一作でつげ義春は天才漫画家の一員に踊り出た。

しかも芸術漫画の騎手として。

人気漫画というのとは次元が異なる。漫画を芸術にまで高めたという絶賛だった。

発表されたのは1968年でもう半世紀以上前のことだ。

ホンの数十ページの短編読み切り漫画である。但し、この短い読み切りが漫画界に衝撃をもたらした。

「ねじ式」を巡っては、既にありとあらゆる方面から議論が尽くされ、僕がコメントを挟む余地はもう何も残っていない。

だから、今更「ねじ式」を取り上げ、紹介することは少々気が引けるのだが、気楽に取り組みたいと思っている。

スポンサーリンク

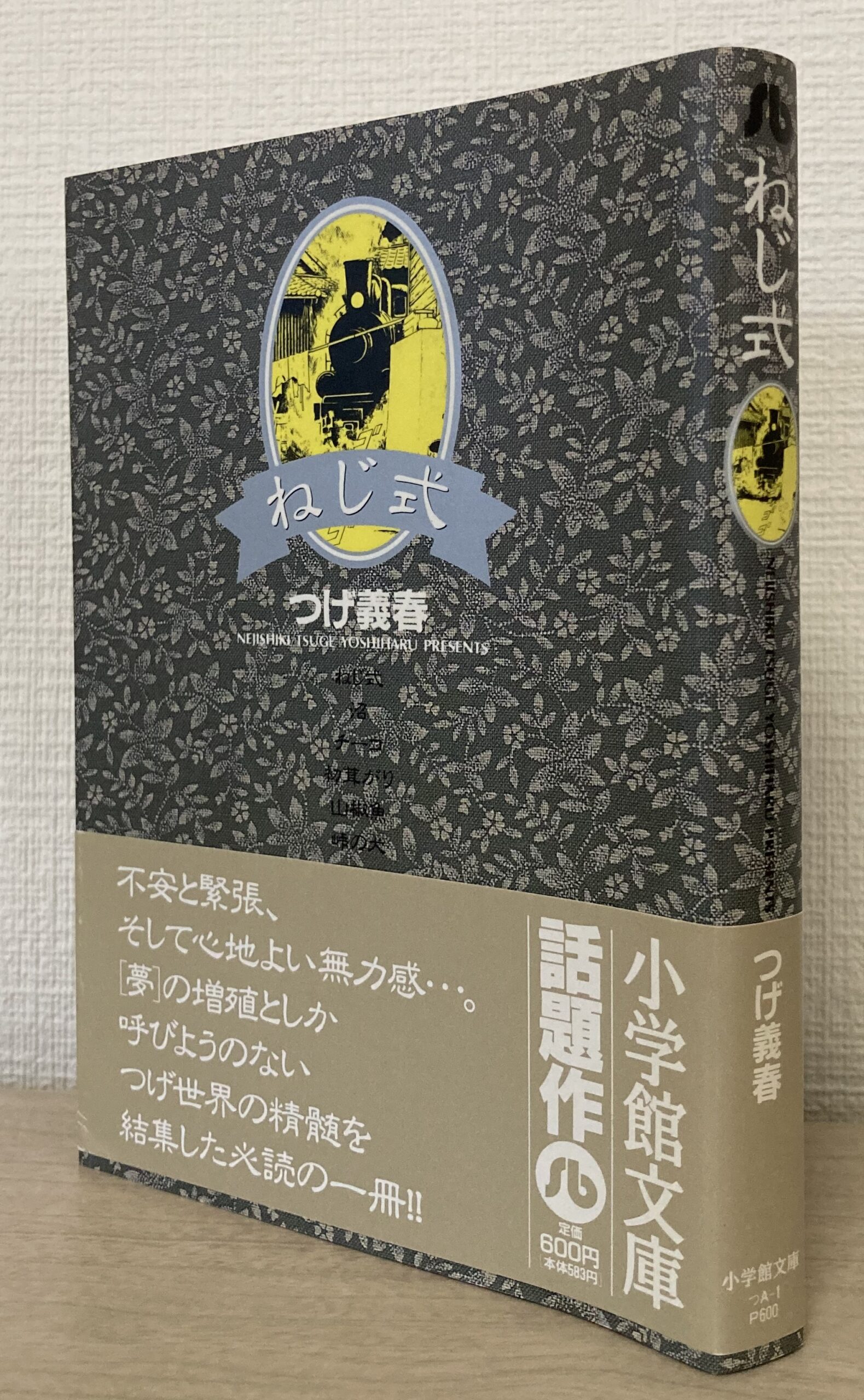

つげ義春「ねじ式」の基本情報

『ガロ』1968年6月臨時増刊号「つげ義春特集」の巻頭に描き下ろし作品として発表された。その際は二色刷りだったということだ。わずか21ページの短編漫画である。

スポンサーリンク

どんなストーリーなのか?

明確なストーリーがあることはある。

但し、これはストーリーを追いかけたり、楽しんだりする話しではない。

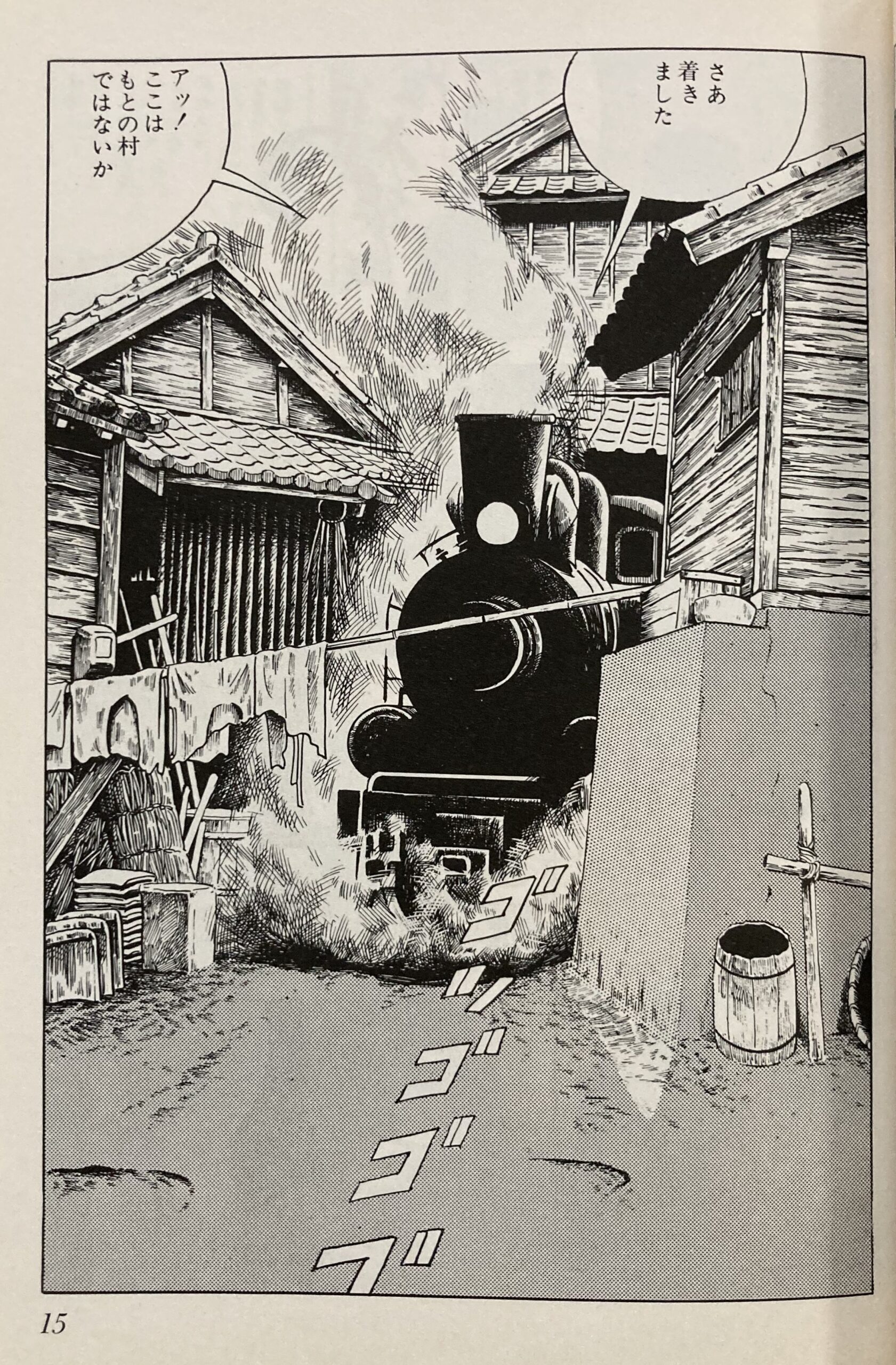

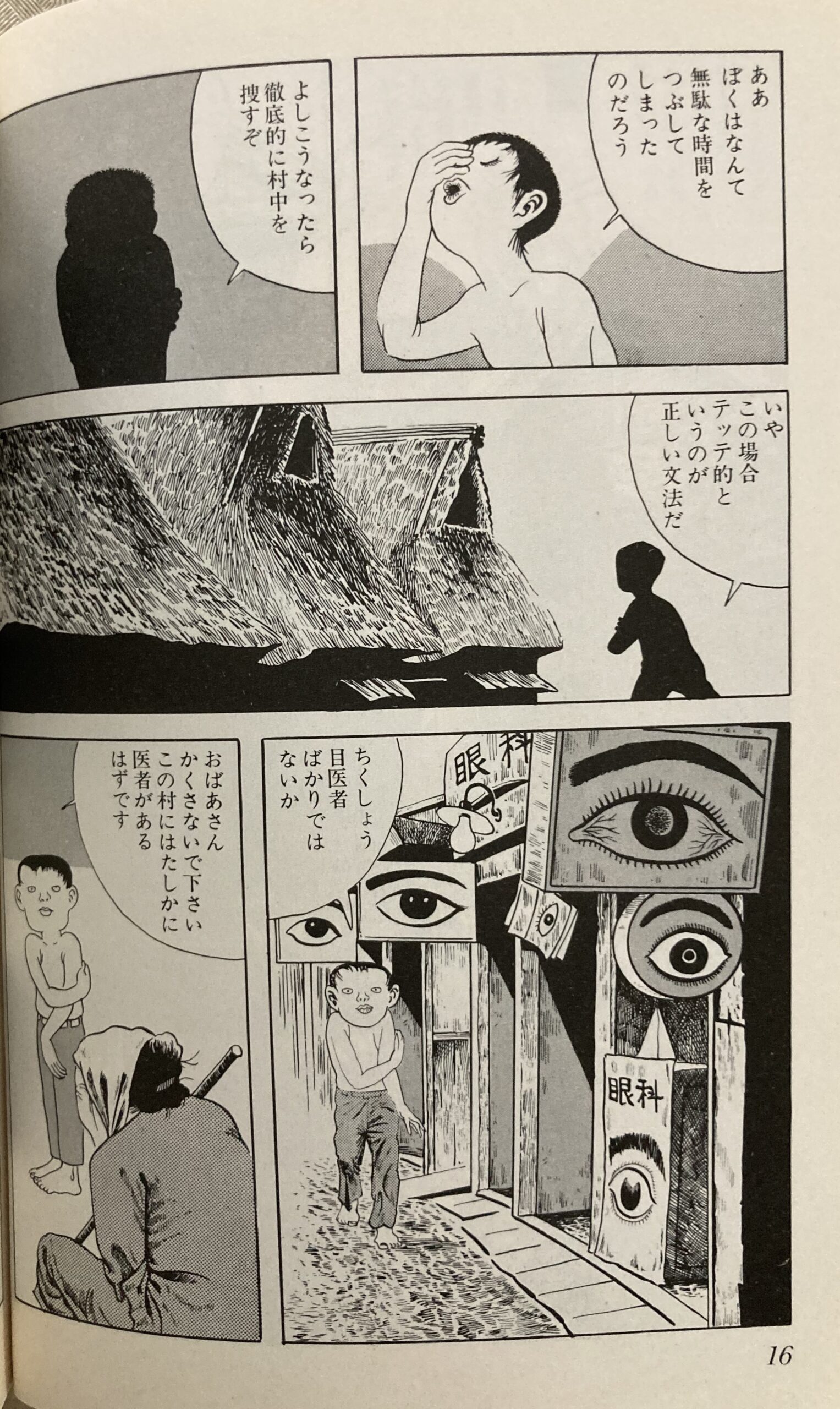

主人公の少年が海水浴をしていてメメクラゲに左腕を噛まれ、出血が止まらなくなって、病院にかかろうとあっちこっちを彷徨う。だが、どれだけ探し求めても肝心の病院が見つからず、出血が進んで本人は大いに焦るのだが、どうしても見つからない。

ただ、それだけの話しだ。

スポンサーリンク

カフカの「城」の悪夢のよう

目的のものを探し求めて、四苦八苦するも見つからないというのは、あのカフカの「城」を連想させる。

その意味で、このねじ式は漫画で描かれた不条理劇かもしれない。漫画で描かれた実存主義!?

そんな哲学的な意味もあって、この作品は異常なまでの注目を浴び、様々な解釈が施された。

もう言い尽くされた感がある。

夢を描いただけ、それでいい

怪我をした少年が病院を探すだけの話しなのだが、どうやっても外科医を探すことができないばかりか、とにかく場面があっちこっちに頻繁に切り替わり、前後の脈絡が全くない。

この人、頭の中、どうなってんの?と訝しく思うほど、何の脈絡もなくドンドン話しが脱線し、まるで悪夢の連続となってくる。

エロいシーンも出てくるし、とにかく奇想天外でシュール。

実存主義というよりはシュールレアリズムそのものかもしれない。

だが、夢を見ている、その夢を描いているだけだと思えば、どうだろう?

そう。この漫画はつげ義春が描いた夢の話し。つげ義春が見た夢をそっくりそのまま絵にしたものと捉えれば、何のことはない。全てに納得できてしまう。

前後の脈絡なく奇想天外な寄せ集めのような展開は、夢なら普通にあることだ。

実存主義もシュールレアリズムもない。全ては夢の中の出来事だった。それだけのことであり、それ以上でもそれ以下でもない。

スポンサーリンク

つげ義春自身は何と言っているのか?

このつげ義春の最高傑作とでも呼ぶべきエポックメーキングな作品に対して、作者のつげ自身は何と言っているのか?

2つの資料がある。

先ず、つげ義春作品のある豪華本の巻頭に、作者による自作解題という「まえがき」がある。

その中に、「『ねじ式』を発表すると、それを嘲笑するようなパロディも現れたりして、芸術家を気取っているとの噂も聞こえた。私には芸術も何もないわけで、自分にとって最も気楽な方法で描いていたにすぎなかったが、次第に同業者から疎まれ孤立するのを感じるようになった」とある。

いかにもつげ義春らしい自嘲と被害者意識が強調されているようで、素直に読むことは禁物だ。敢えて、自分はこんな根性のねじ曲がった偏屈者だというポーズを取って、敢えて自分をダメ人間に見せようとしているようで、いかにも屈折している。

スポンサーリンク

ズバリの答えがあった

もう一つのつげ自身による解説が重要だ。

ちくま文庫のつげ義春コレクションの「ねじ式」の巻末の「解題」(高野愼三)から引用させてもらう。

この作品についてかつて著者は、

「『ねじ式』はあとで、芸術作品だとさわがれたのだが、ラーメン屋の屋根の上でみた夢なのだから、およそ芸術らしくないのだ。で、その夢をマンガに描いた動機というのもいいかげんなもので、原稿のしめ切りが迫り、何も描く材料がなく困っていたので、ヤケクソになって描いてしまったものなのだ。そんなわけだから、当時、僕は夢にはまるで関心がなく、夢を描くことは何ほどの意味もなく、デタラメを描いているような気持ちで『ねじ式』を描いたのだった」と記した(小学館文庫『ねじ式』あとがき)。

小学館文庫『ねじ式』というのは今回取り上げている文庫本なのだが、僕の手元のものにはそんなあとがきはない。不思議でたまらないばかりか、どうしてこんな重要なつげ義春自身の解説を省いてしまっているのか理解不能。小学館にはガッカリさせられる。

それはともかく、作者のつげ自身は「ねじ式」についてこう語っていたのだった。描く材料が何もなくて困っていたので、たまたま見た夢を描いただけだったと。

これは衝撃的な一文である。但し、これもそのまま真に受けていいのか、という議論もありそうだが、僕は真に受けることにする。

実際にこれは夢そのもの。ただの夢だとすれば全てに納得できる。これを芸術だとか実存主義、シュールレアリスムと騒いではいけないんだろうと、本当にそう思う。

この漫画界に衝撃を与えた問題作によって、実はそれ以降、つげ義春は漫画を描けなくなっていってしまう。

つげ義春本人にしても、読者にしても、日本の漫画文化のためにも、本当に不幸なことだったと思う。

スポンサーリンク

「ねじ式」に収録されている作品一覧

この小学館文庫「ねじ式」に収録されているつげ義春の作品は、以下の14作品だ。つげ義春の作品は前回紹介した「無能の人」を除いては、ほぼ全てが短編読み切りなので、相互には何の関係もない。

言ってみれば短編漫画集だ。つげ義春の様々な作品の中から短編だけを取り出したということではなく、元々つげ義春はこういう短編の読み切り漫画ばかりを描き続けた漫画家なのである。

ねじ式・・・・・・・・1968年6月 作品

沼・・・・・・・・・・1966年2月 作品

チーコ・・・・・・・・1966年3月 作品

初茸がり・・・・・・・1966年4月 作品

山椒魚・・・・・・・・1967年5月 作品

峠の犬・・・・・・・・1967年8月 作品

噂の武士・・・・・・・1965年8月 作品

オンドル小屋・・・・・1968年4月 作品

ゲンセンカン主人・・・1968年7月 作品

長八の宿・・・・・・・1968年1月 作品

大場電気鍍金工業所・・1973年4月 作品

ヨシボーの犯罪・・・・1979年9月 作品

少年・・・・・・・・・1981年7月 作品

ある無名作家・・・・・1984年9月 作品

スポンサーリンク

本文庫のお気に入りベスト5

この小学館文庫に収録された作品の中で、僕のお気に入りベスト5をチョイスしてみる。あくまでも僕の個人的な好み。作品として優れているとか、そういう評価は度外視している、念のため。

個人的に好きな作品ベスト5というわけだ。ベストワンはやっぱり「ねじ式」で決まり。これは誠に傑出した空前の漫画なので、ここでは他の4作品を取り上げたい。

ベスト2:ある無名作家

『COMICばく2』1984年9月号に発表された。あの傑作シリーズ「無能の人」の直前である。

これは何ともいたたまれない作品だ。漫画全体のトーンは、絵も雰囲気も明るくて、あまり黒も目立たないのだが、ここで描かれる「無名作家」の生き様が壮絶極まりなく、打ちひしがれてしまう。

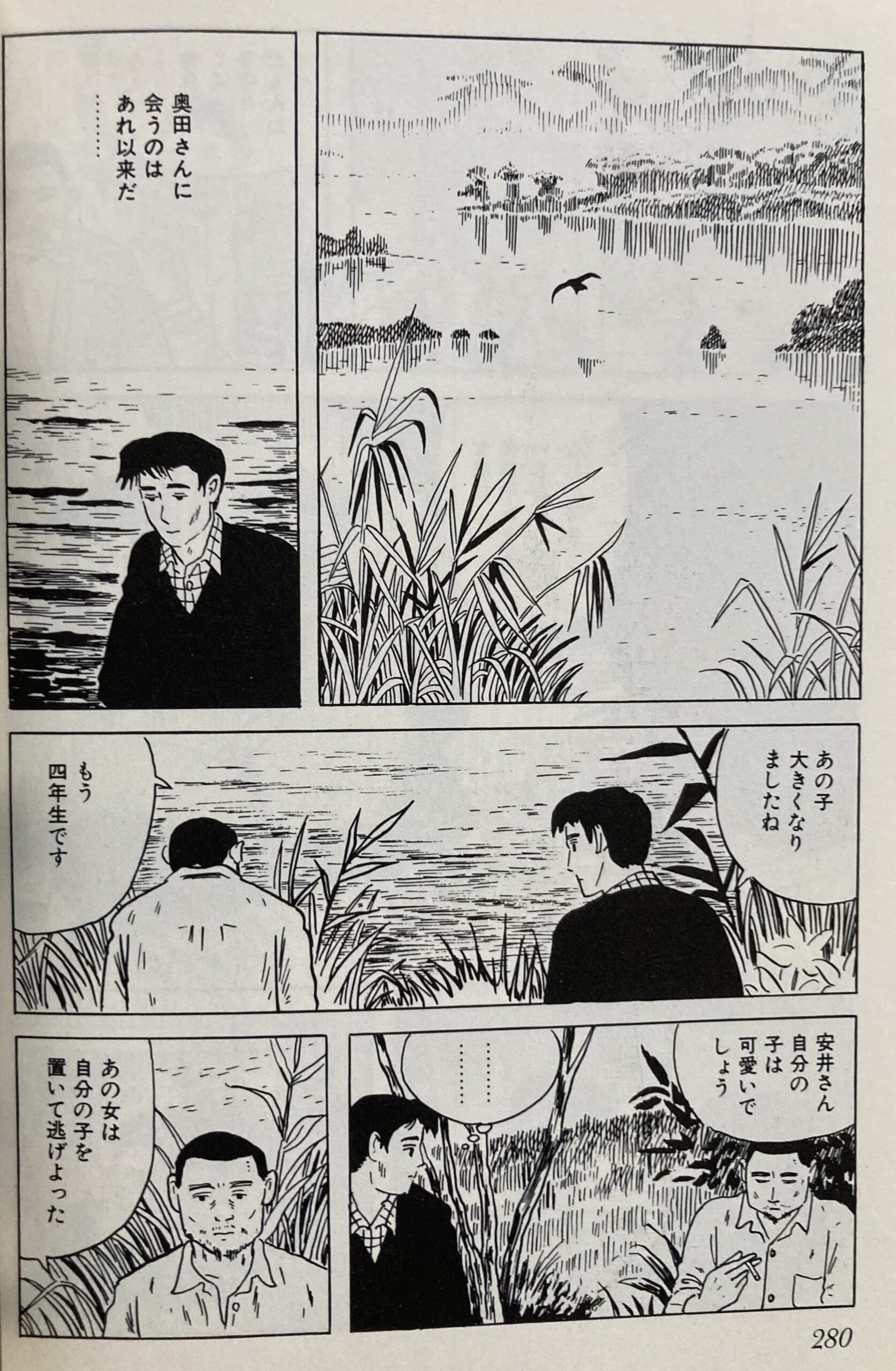

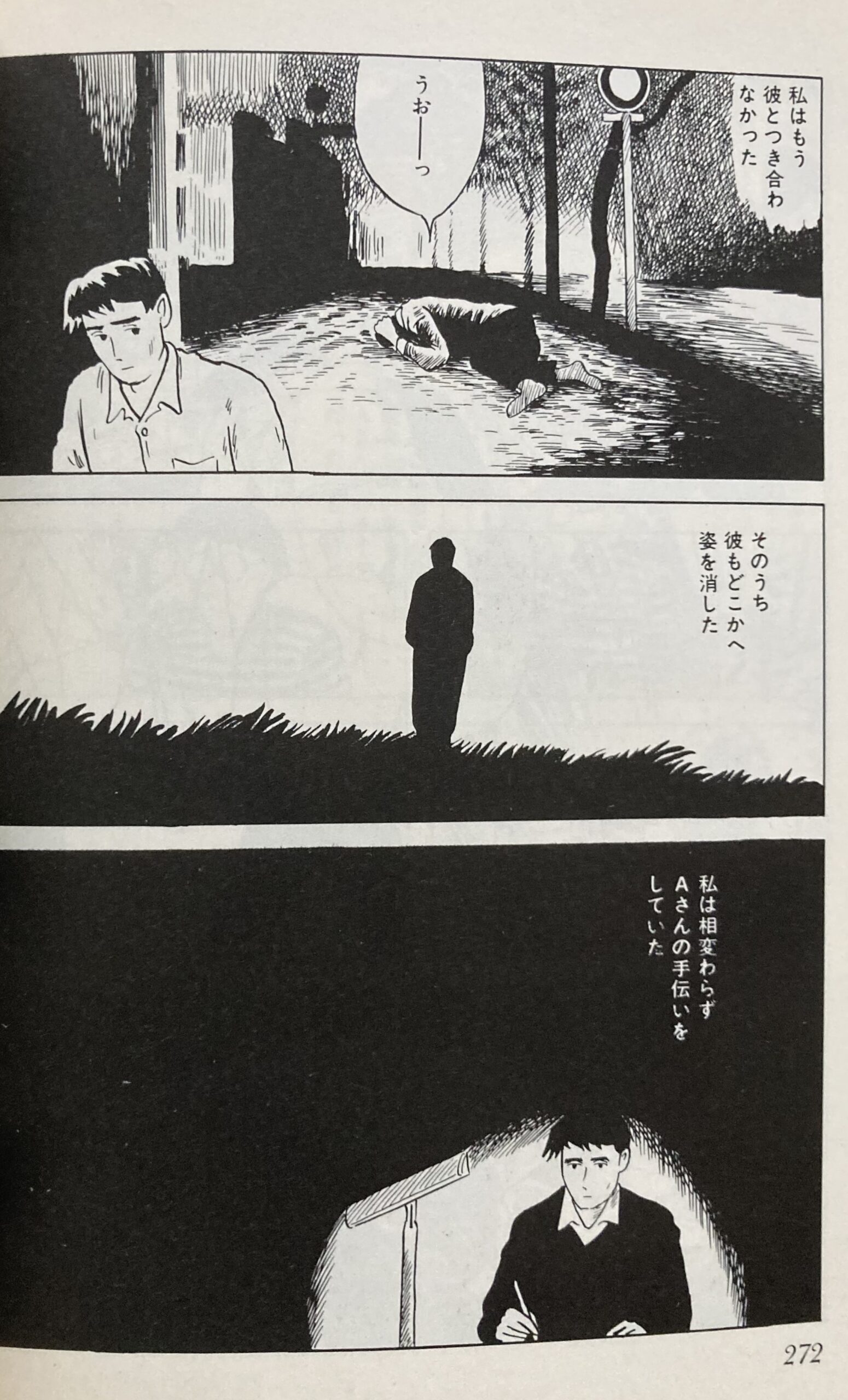

つげ義春本人と思われる登場人物もいて、知り合いだった無名作家の生き様を長年に渡って身近で見続け、その作家の方からも頼りにされて、突然の訪問を受けるのだが、そこで明らかになる無名作家の凄絶な人生。

言葉を失う程の生き地獄。自分で自分をドンドン悪い方へと追いこんでいってしまう。つげ義春という人自身がそんな人間なのに、友人の無名作家はつげ義春の比ではない。こんな最悪の例が身近にあることで、つげ義春も自らの生を支えていけるのではないか。そんな思いさえ抱かせる程だ。

作品全体が細いリアルな絵で描かれていて、「ゲンセンカン主人」や「やなぎ屋主人」のような黒はあまり強調されず、むしろ明るい色調で描かれているだけに、却っていたたまれなさが際立ってくるかのようだ。

中には往年のつげ義春を思わせるようなこんな黒一色で覆われた絵もあるのだが。

これはつげ義春全作品を通じても最大の問題作かもしれない。

ちなみに、またちくま文庫のつげ義春コレクション4の巻末の「解題」(高野愼三)から引用させてもらう。

本作を通じて著者は、創作姿勢についてやや饒舌なまでに言葉を重ねるとして、

「創作をすることの究極は、自分を虚構化することではないですかね。それは自分のためだから自分を描いて人に見せる必要はない。だからそれでも描き続けようとすると、私小説作家の生活演技の問題が出てくる。小説のネタのために私生活を作る。演技せざるを得なくなる。ネタのために生活を変化させようとして、生活を壊してしまう。だけど人に見せなければ生活を壊さなくても済むから、描かない方がいいんです。ーだからぼくは古本屋とかカメラ屋、石屋などに転業してもかまわないんです」

こうして、この作品の直後の「無能の人」に繋がっていく。それにしても・・・。

スポンサーリンク

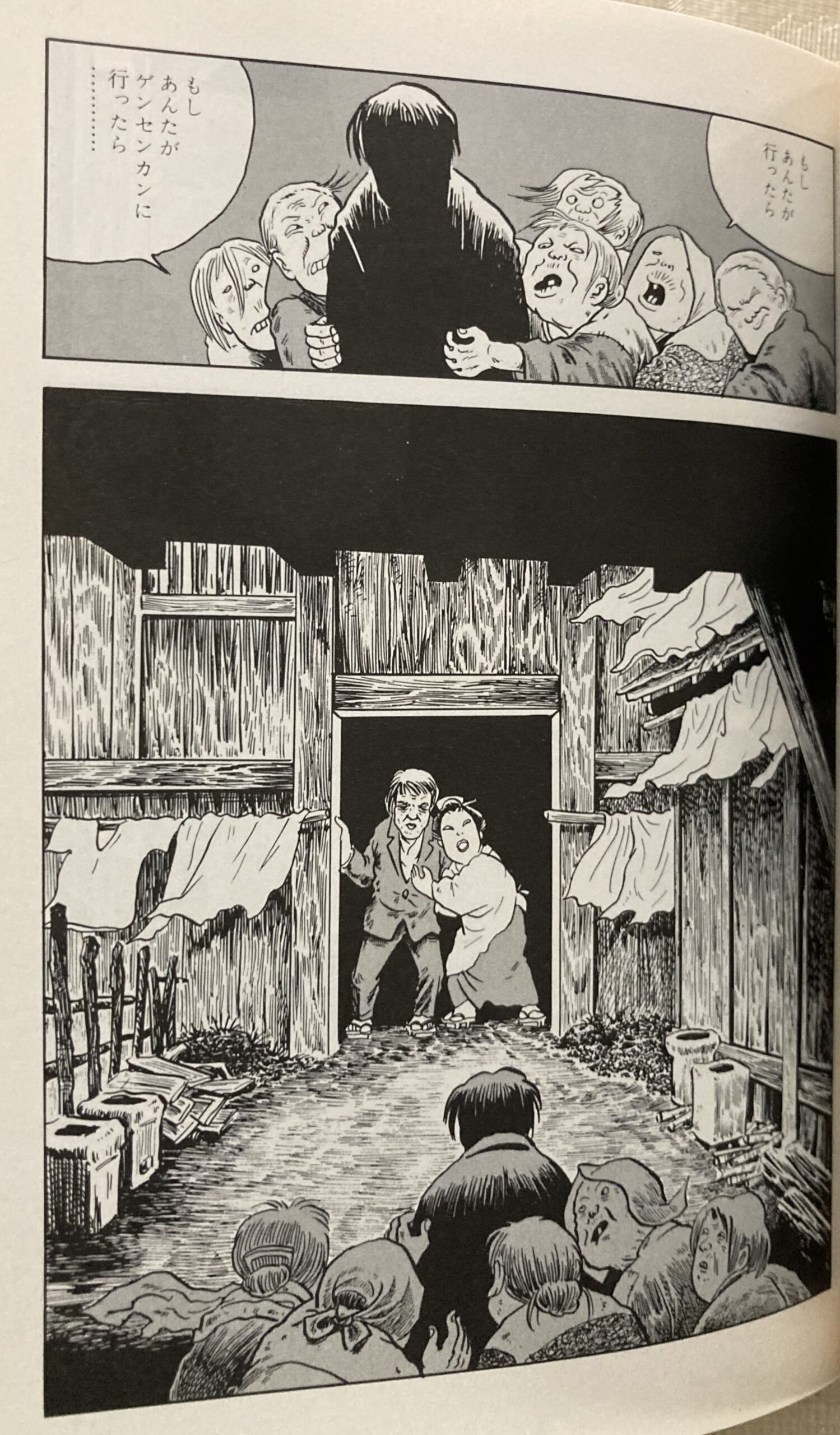

ベスト3:ゲンセンカン主人

つげ義春が長年に渡ってアシスタントを務めた水木しげるを思い起こさせるような怪奇色の強いミステリアスな作品。

この作品で、つげ義春の絵はピークに達しているように思える。黒を多用しており、テーマがテーマなだけに、極めてインパクトが強い忘れ難い作品となった。

つげ義春は旅行が大好きで、群馬の湯宿温泉を訪ねたときの体験をヒントに構想し、宿泊した湯宿温泉にふれて、こう書いている。

「ひどく貧しげな雰囲気が私の心を惹いたのです。泊まった部屋の畳は傾き、襖越し隣室から老婆の唱えるお経が陰鬱に聴こえ、宿泊客も老人ばかりで、そういう所に来ている自分が、人生の落ちこぼれ、敗残者のように思え、またそれが自分に似合っているようで、切ない気持ちでした」(『夜行№14』北冬書房)。

スポンサーリンク

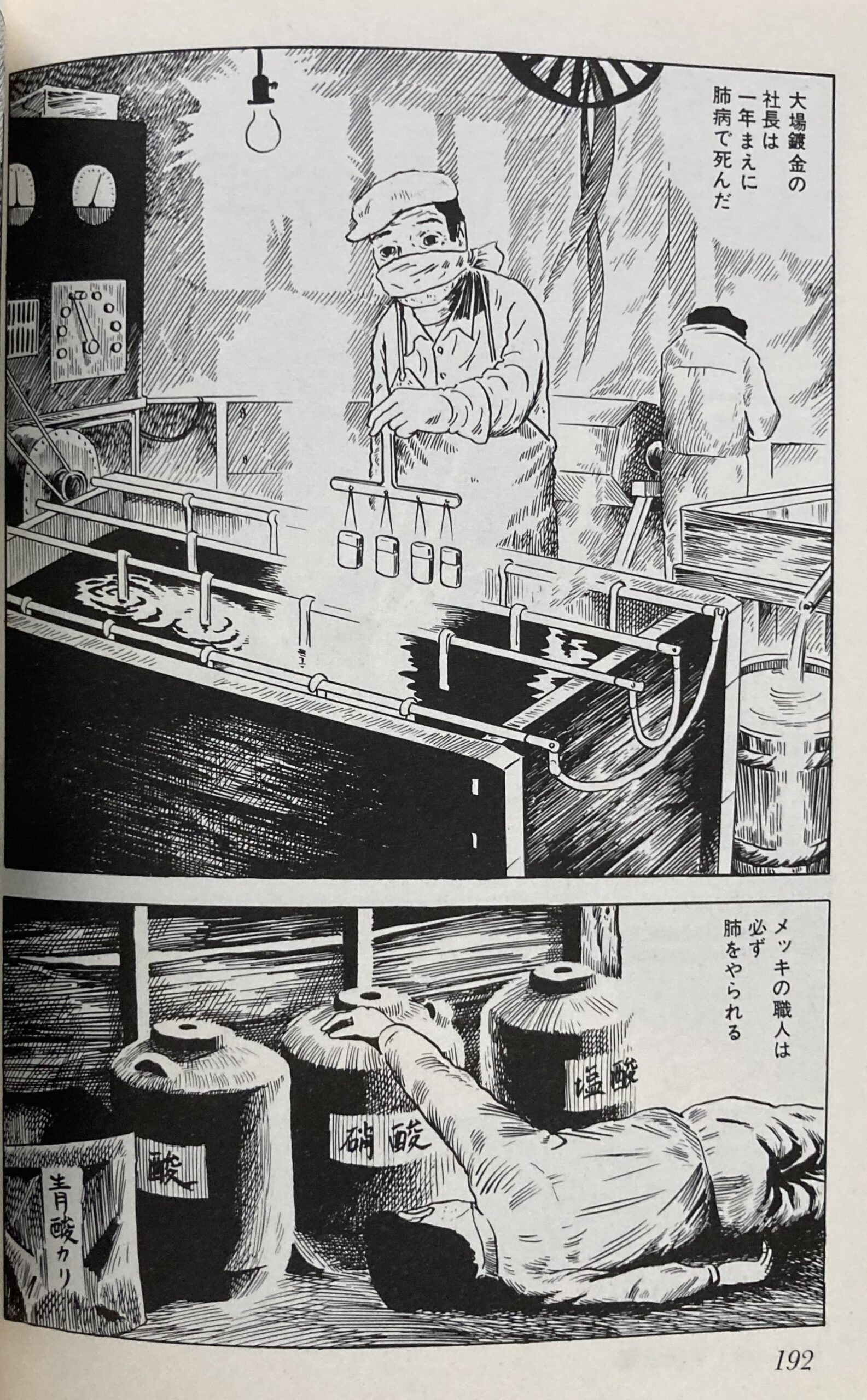

ベスト4:大場電気鍍金工業所

『別冊・漫画ストーリー』1973年4月13日号に発表された。

これは少年時代に実際にメッキ工場で働いていたことのあるつげ義春自身の自伝的な作品だ。労働条件劣悪な職場でコツコツと真面目に働き続ける少年とは別世界で、大人の理屈で繰り広げられるドロドロの身勝手な世界。

そんな醜い世界とは無縁の少年はいつまでも真面目に働き続ける。この少年にエールを送りたくなる。

スポンサーリンク

ベスト5:少年

『カスタムコミック』1981年7月号に発表された。かなり後年の作品だ。「無能の人」の4年前である。

これもつげ義春の自伝的な作品なのだが、ここに登場するまさに「少年」が、純粋無垢な気持ちを持った少年ながらも、周囲からドンドン悪い影響を受け、荒んでいく姿が描かれる。

特にラストシーン、少年の歪んだ精神状況を見せられて、辛くなる。黒い欲望、歪んだサディズムが体現されて、少しトラウマになりそうだ。これも後年の特徴である絵の明るさが、却って読む者を不安にさせる。

「大場電気鍍金工業所」で描かれる少年の姿とは大違い。あの少年がやがて「少年」の少年となっていく。そうは捉えたくない。だが、現実的にはあの少年は、「少年」の少年に変貌していくのだろう。それが現実世界というものではないだろうか。

つげ義春はそれを言いたかったのであろうか。

スポンサーリンク

「ねじ式」だけではなく、文庫全体を読んで

「ねじ式」は漫画ファンならどうしても読んでおきたいレジェンド漫画だ。だが、そもそも非常に短い短編だし、つげ義春に少しでも興味を持たれたのなら、本書に収録の他の傑作群も是非とも読んでいただきたい。

僕がベスト5に上げた作品はもちろんだが、他にも傑作や問題作が目白押しだ。伝説のつげ義春は、現在もまだ健在の漫画家である。

どうかつげ義春の様々な時代の名作群を楽しんで、つげ漫画を満喫してほしいものだ。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

【ねじ式】

968円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

957円(税込)。

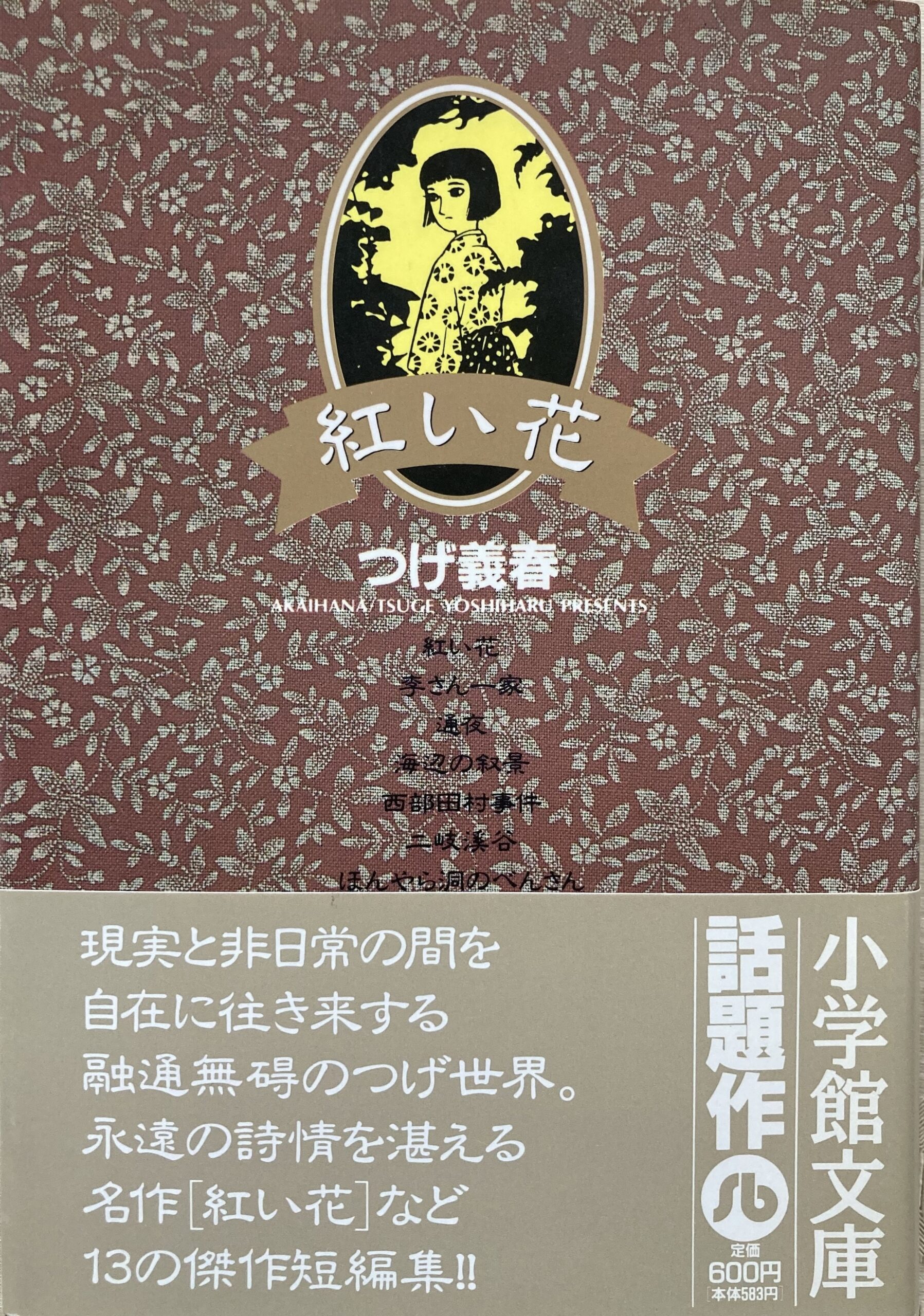

参考【紅い花】はこちらです。

639円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

638円(税込)。