【前編】からの続き

目 次

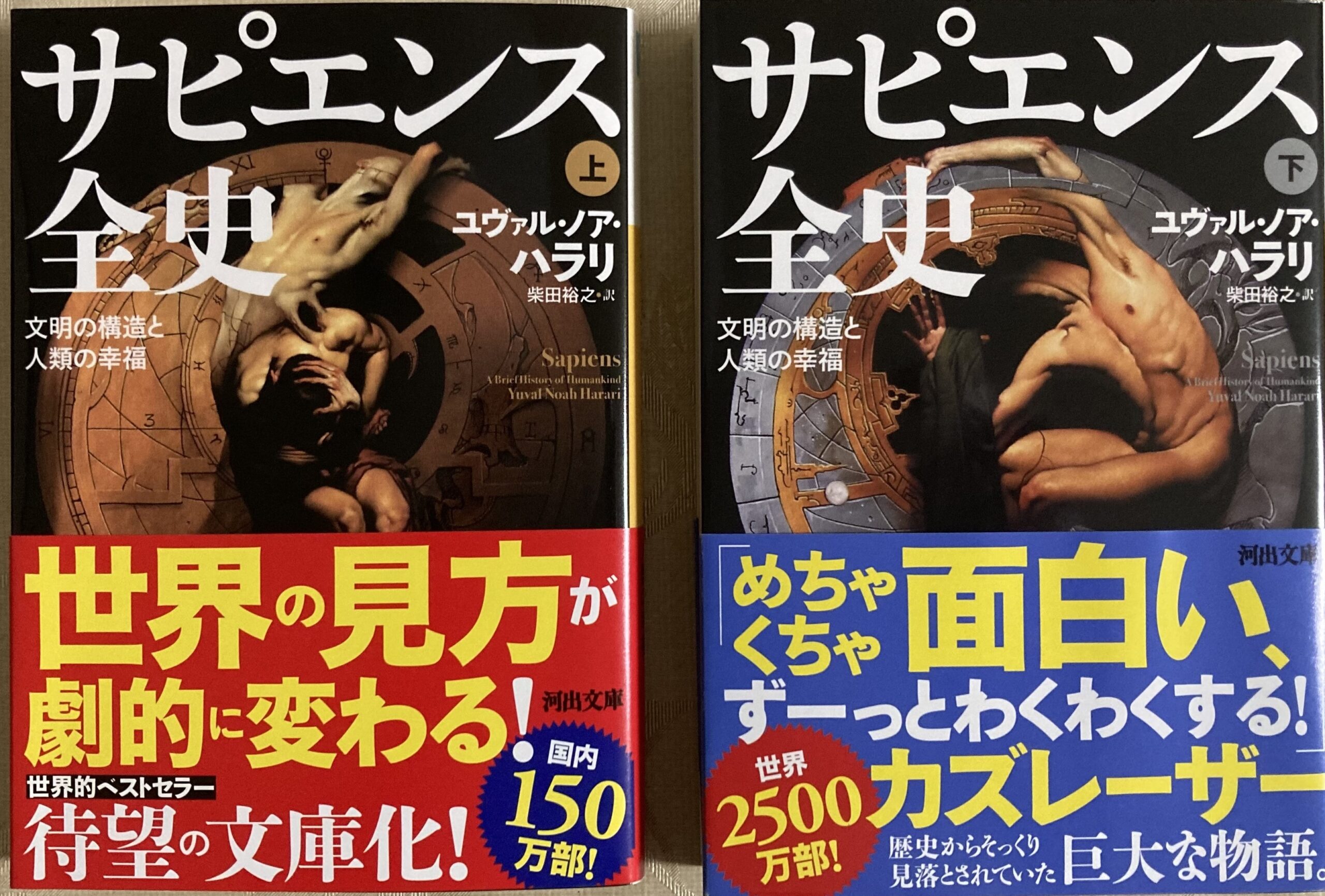

人類史を俯瞰し縦横無尽に語り尽くす

人類の誕生から約200万年、その中でも現在の人類であるホモ・サピエンスの歴史を誕生から21世紀の現代に至るまでの約20万年の歴史をひも解いていく歴史書。

あくまでもホモ・サピエンス、人類という種の歴史であって、ここにはいわゆる歴史の教科書に出てくるような一般的な個人の名前は出てこない。

いや、正確に言うと、歴史上の偉人や英雄など少なからぬ固有名詞はかなり出てくるが、それも人類という種の進化、発展の一環として登場するだけで、歴史上の英雄の物語とか、古今東西の様々な国や民族の興亡を巡る歴史などは、本書の対象外だ。

本書で語られるのはあくまでも人類という種の歴史なのである。

だとすると、いかにも退屈でつまらない学術書の類かと思われるかもしれないが、とんでもない。

とにかくめちゃくちゃおもしろく、興味が尽きない。読み始めると止まらなくなる。かなり長い本であるにも拘わらず、ワクワクドキドキがずーっと続き、最後まで途切れることがない。

スポンサーリンク

「虚構」が人類を繁栄させたと説く

ハラリのサピエンスの歴史観の基本となるもの、つまり何故、約20万年前に地球上に出現したホモ・サピエンスがここまで進化し、高度な文明を築き上げられたのかという一番の中核は、人類(サピエンス)が「虚構」を信じることができたからだと主張する。

認知革命に伴って、伝説や神話、神々、宗教が初めて現れたが、虚構、すなわち架空の事物について語る能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異才を放っているという。

言葉によって想像上の現実を生み出す能力のおかげで、大勢の見知らぬ人どうしが効果的に協力できるようになった。

「虚構」はそれだけにとどまらず、会社、企業や法制度、国家や国民。更に人権や自由、平等という近代思想までもが虚構だと主張する。人類が今日まで数百年の時間と多くの血を流して作り上げてきたものも、全てサピエンスの想像力が生み出した虚構だという。

この虚構を現実のものとして信じることがたできたことが、人類を飛躍的に進化、発展させた根本的な能力だったとハラリは説く。

我々の価値観を根底から覆してしまう衝撃の言説。「コペルニクス的転換」と呼んでもいいかもしれない。

貨幣、資本主義、帝国、これらもサピエンスの虚構を作り出し、それを信じる能力の賜物だ。

全編を貫くこの衝撃的な発想は、どうか本書を実際に読んで、それぞれが直接に受け取ってほしい。

確かにそうでも考えないと、地球上で誕生した肉体的にはあまりも弱すぎる人類という生物が、圧倒的な進化と発展を遂げた理由が解き明かせない。

ハラリはこういう。

「サピエンスが発明した想像上の現実の計り知れない多様性と、そこから生じた行動パターンの多様性はともに、私たちが「文化」と呼ぶ者の主要な構成要素だ。いったん登場した文化は、決して変化と発展をやめなかった。そして、こうした止めようのない変化のことを、私たちは「歴史」と呼ぶ」

スポンサーリンク

人類が強いた犠牲にも深く言及

本書を通じて非常に印象に残るものの一つが、ハラリがサピエンスの特徴として繰り返し触れるその野蛮な危険性だ。

第4章「史上最も危険な種」と、第2部「農業革命」の第5章「農耕がもたらした繁栄と悲劇」の中の、「革命の犠牲者たち」は、これに詳しく言及する。

サピエンスは、アフリカで誕生した後、それぞれの大陸などの移住先で先住の動植物を殺戮しまくって、最も多くの動植物種を絶滅に追い込んだ記録を保持し、生物史上最も危険な種に認定されると分析する。

40億年近くに及ぶ地球の生命史上で前代未聞の危険な種だと断罪している。

更に、人類に家畜化された動物の大多数にとって、農業革命は恐ろしい大惨事だったとして、実際に今日、酪農で行われている家畜に対する人類の情け容赦ない残虐行為を具体的に暴き出す。これは分かり切ったこととは言いながら、相当ショッキングな内容である。事実をありのままに書いているだけなのに。

概してハラリの家畜への同情と、人間への憤りには容赦がない。

スポンサーリンク

で、人類は幸福になれたのかという問いかけ

本書で一番重要な点は、最終盤第19章の「文明は人間を幸福にしたのか」に集約されてくる。

あの池上彰が感心した点でもある。(【前編】を参照)

ハラリの問いかけはこうだ。

「人類は超人間的な力と実質的に無限のエネルギーを手に入れた。その結果、社会秩序は根底から変容した。政治や日常生活、人間心理も同様だ。

だが、私たちは以前より幸せになっただろうか?過去5世紀の間に人類が蓄積してきた豊かさに、私たちは新たな満足を見つけたのだろうか?無尽蔵のエネルギー資源の発見は、私たちの目の前に、尽きることのない至福への扉を開いたのだろうか?さらにさかのぼって、認知革命以降の7万年ほどの激動の時代に、世界はより暮らしやすい場所になったのだろうか?(中略)」

そして、こうサラ問いする。

「もしそうでないとすれば、農耕や都市、書記、貨幣制度、帝国、科学、産業などの発達には、いったいどのような意味があったのだろう?」

この歴史学者はめったにこういう問いかけはしないという本質的な問いかけに、ハラリは一つひとつ詳細な分析を加えていく。これが圧巻の一言で、本書の最終クライマックスと言ってもいいだろう。

実に、36ページに渡って詳細かつ網羅的な分析を試みる。この傾聴すべき答えは、本書を手に取って実際に読んでいただきたい。

スポンサーリンク

最後は超サピエンス時代という危険な未来

本書の最後はまた衝撃の展開だ。

「(前略)サピエンスは、どれだけ努力しようと、どれだけ達成しようと、生物学的に定められた限界を突破できないというのが、これまでの暗黙の了解だった。

だが、21世紀の扉が開いた今、これはもはや真実ではない。ホモ・サピエンスはそうした限界を超えつつある。ホモ・サピエンスは、自然選択の法則を打ち破り始めており、知的設計の法則をその後釜に据えようとしているのだ」

として、知的設計の具体例として、本書の執筆の時点と断りながら、3つを掲げている。

①生物工学

②サイボーグ工学

③非有機的生命工学

これらについて、また一つひとつ詳細な分析と検証を加えていく。一々頷けるものばかりで、人類が到達した科学技術のレベルの高さに、ちょっと空恐ろしくなってくる。

スポンサーリンク

あとがきタイトルは「神になった動物」

これだけ様々な歴史的テーマを詳細かつ雄弁に語ってきたハマりの、本書の最後のあとがきはわずかに見開き2ページだけだ。タイトルはズバリ「神になった動物」である。

だが、この最後の2ページが恐ろしい。

「(前略)私たちは仲間の動物たちや周囲の生態系を悲惨な目に遭わせ、自分自身の快適さや楽しみ以外はほとんど追い求めないが、それでもけっして満足できずにいる。

自分が何を望んでいるかも分からない、不満で無責任な神々ほど危険なものがあるだろうか?」

この後に「文庫本 あとがき AIと人類」が7ページ続くことになる。

スポンサーリンク

こんなにおもしろい本は読んだことがない

とにかく興味深く、おもしろい本だった。今まで、様々な本をたくさん読んできたが、こんなにおもしろく、衝撃だらけの、興奮させられる本は滅多になかった。

僕はあまりのおもしろさに、終盤に近づくにつれて、できるだけゆっくりと時間をかけて読むことにした。これだけおもしろくて、ワクワクさせられる本が、もうすぐ終わってしまうのが残念で耐えがたかったからだ。

「サピエンス全史」ロスと言ったらいいだろうか。

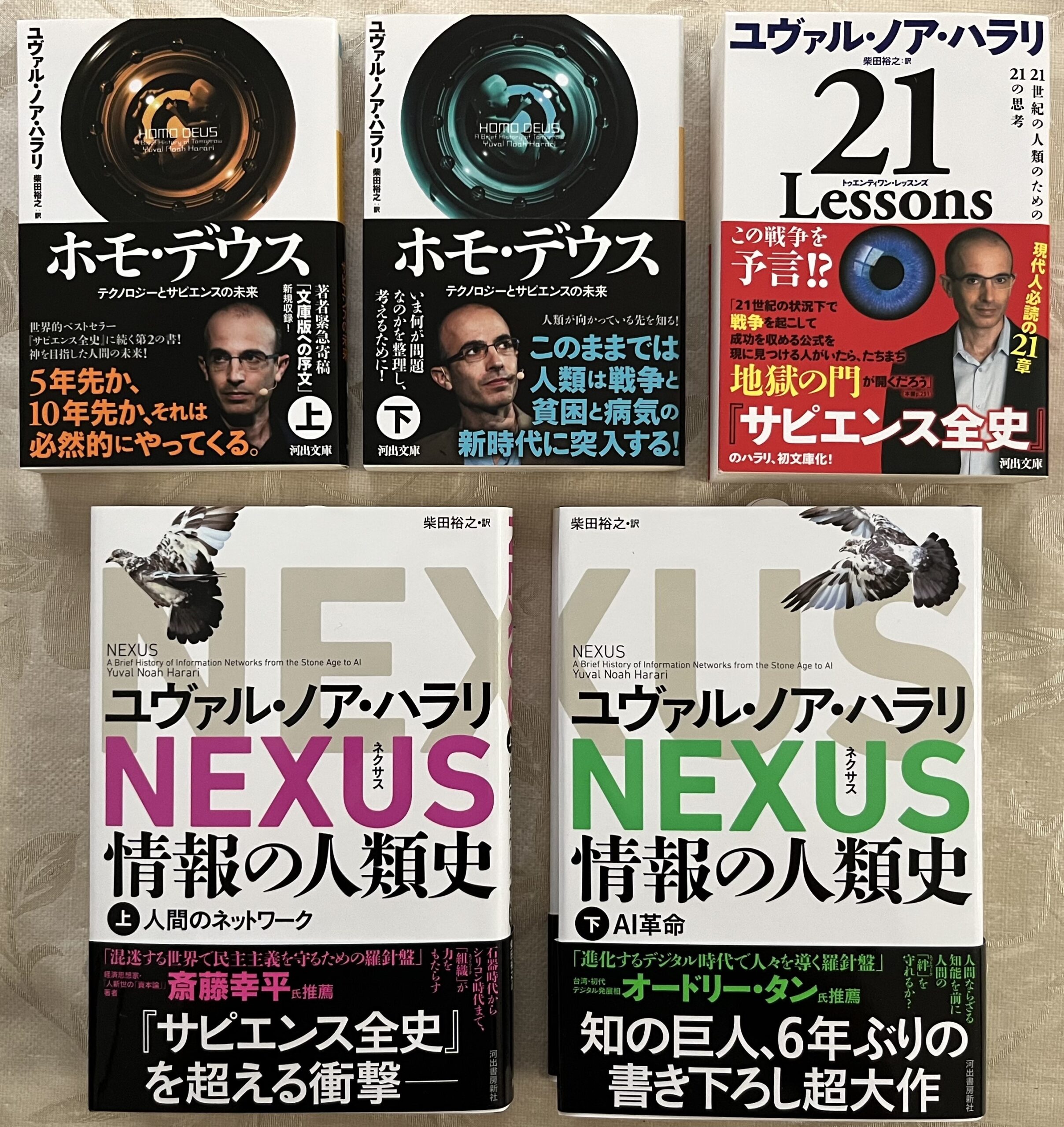

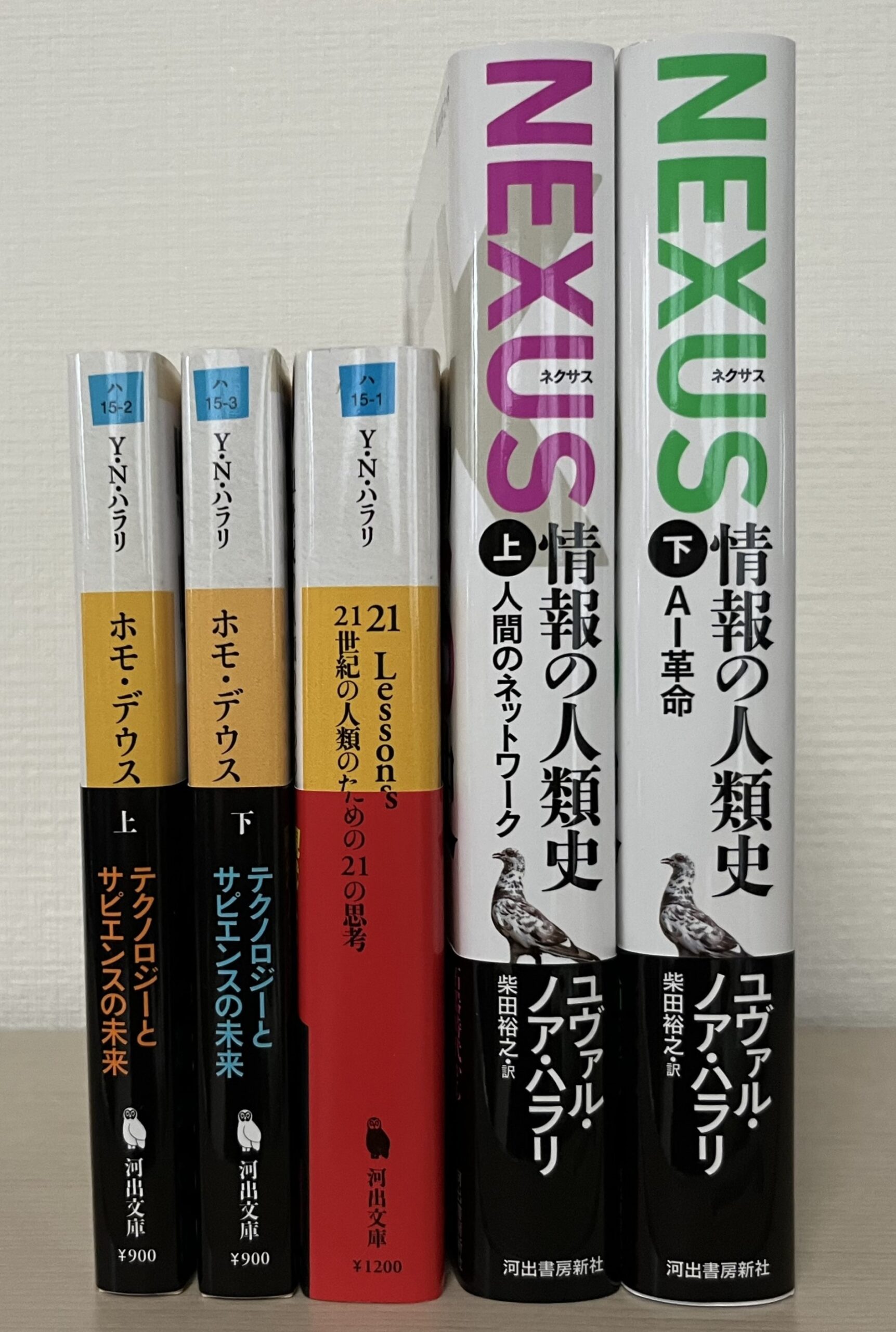

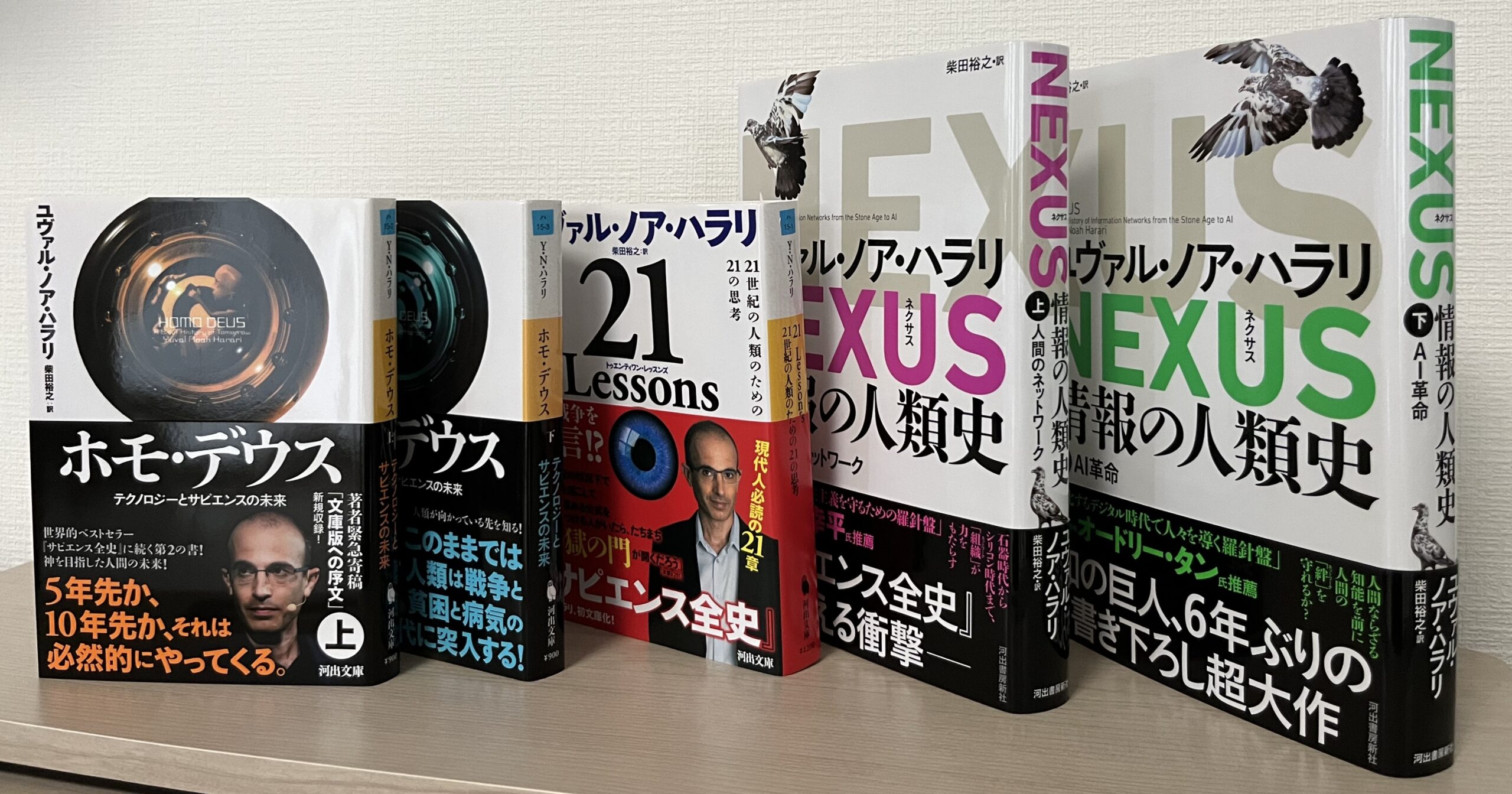

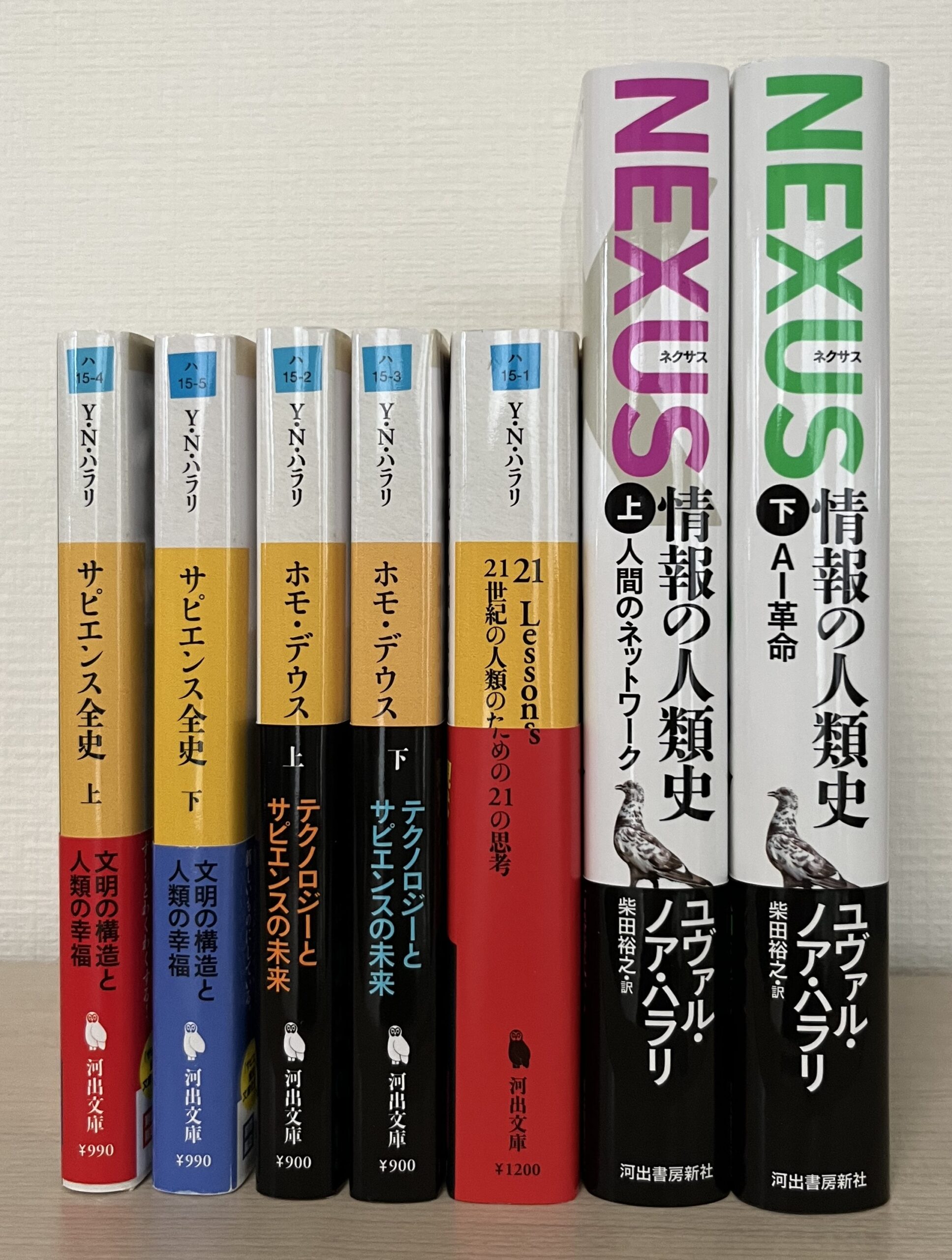

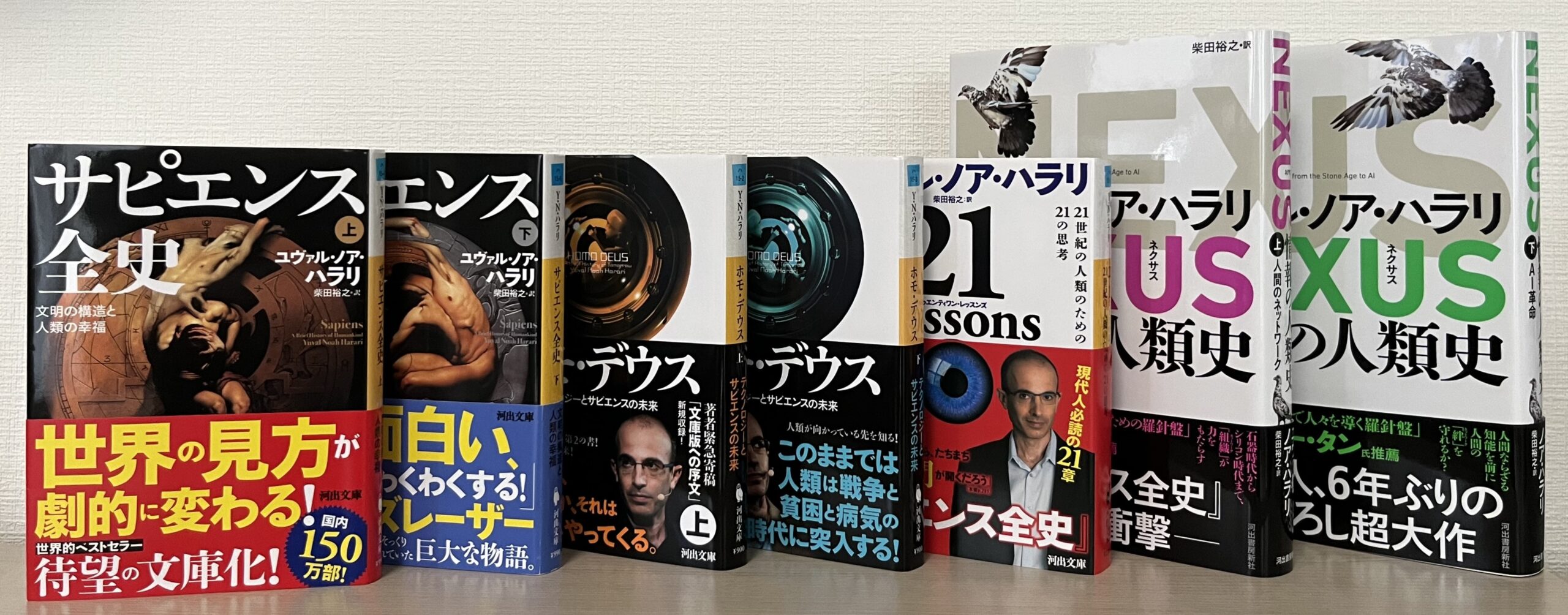

ハラリには、「サピエンス全史」に続いて「ホモ・デウス」(上下2巻)、「21 Lessons」が文庫本として出ている。

更に半年前(2025年3月)、「NEXUS(ネクサス)」(上下2巻)が刊行され、おおきな話題となったばかりだ。このように「サピエンス全史」とほぼ同じ長さの大作が待ち受けていて、読む対象にこと欠くことはない。

それら全てが僕の手元に揃っている。したがって、「サピエンス全史」ロスにはなっても、「ハラリ」ロスになることはあり得ない。

それは分かっているのに、こんなに夢中になれた「サピエンス全史」を読み切ってしまうことが、残念でならなかった。こんな思いをさせられる本は滅多にない。

スポンサーリンク

どのページにも発見と衝撃がある

「サピエンス全史」の驚くべきことは、本書のページをめくる度に、新しい発見があることだ。どんなページからも、必ず驚きと「目から鱗」が現れる衝撃。

ビックリし過ぎて次のページを読むのが恐ろしくなってくる一方で、ドンドン次のページをめくりたくもなってしまう。

これほど、最初から終わりまで、ずーっと感動させられる本との出会いは、本当に久々のことだった。読んでいて楽しくて楽しくてたまらなかった。

カズレーザーが言っているコメントと全く一緒。おもしろくてたまらず、ずーっとワクワク、ドキドキさせられた。本当にその通りだと思った。

ページをめくる手が止まらない。

近年では稀有な読書体験となった。

スポンサーリンク

生涯ベストテンに食い込むもの凄い1冊

この本との出会いに感動させられた。高校時代から今日まで、50年に渡って読み続けてきた数え切れない本の中でもトップクラスの深い感動と衝撃。そしてページをめくる手が止まらなくなるおもしろさ。

そして、もちろん本書は人類への警鐘の書である。大いに考えさせられずにはいられない。

本当に貴重なかけがえのない名著。

Yuval Noah Harari. historian, philosopher, writer, futurologist, transhumanist. Known for the books Sapiens and Homo Deus.

Photo: Olivier Middendorp

ネットより転載させてもらった。

立花隆、辺見庸、米原万理、吉田秀和。文学でいえばドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」、中島敦などの傑作群に割り込むどころか、それらを合わせても上位に食い込んでくる稀有な本との出会いとなった。

スポンサーリンク

全世界で驚異の大ベストセラー

本当にこれほど読み応えのある本は稀だ。本書は50ヵ国語以上に翻訳され、全世界で2,500万部突破、日本国内で150万部突破の大ベストセラーだという。この情報は2年前のものなので、直近ではもっと凄い数字になっているはずである。

これだけの大ベストセラーになるには理由がある。

まだ読んだことがないという人も、まだまだ遅くはない。騙されたと思って読み始めてほしい。人生で滅多にない貴重な読書体験となるはずだ。そして人類の未来に思いを馳せてほしい。

☟ 興味を持たれた方はどうかこちらからご購入をお願いします。

上下2巻 文庫本・単行本・電子書籍と様々な媒体で読めるようになっています。

但し、単行本(ハードカバー)は、刊行10周年記念版ではなく、もちろん「文庫本 あとがき」が収録されていませんので、お薦めできません。

【文庫本】河出文庫

◎上巻 1,089円(税込)。送料無料

サピエンス全史 上 文明の構造と人類の幸福 (河出文庫) [ ユヴァル・ノア・ハラリ ]

◎下巻 1,089円(税込)。送料無料

サピエンス全史 下 文明の構造と人類の幸福 (河出文庫) [ ユヴァル・ノア・ハラリ ]

【電子書籍】

1,089円(税込)。文庫本と全く同じ値段。こういうのは珍しい。

◎上巻 1,089円(税込)。

サピエンス全史 上 文明の構造と人類の幸福【電子書籍】[ ユヴァル・ノア・ハラリ ]

◎下巻 1,089円(税込)。

サピエンス全史 下 文明の構造と人類の幸福【電子書籍】[ ユヴァル・ノア・ハラリ ]