遂に植付けの季節がやってきた!

暦はいつの間にか10月に入っていて、シャクヤクの植付けの季節が遂にやってきた。とにかく異様な暑さがいつまでも続き、夏が一向に終わらない感が強かったが、暦は確実に進んでいて気が付けば10月だ。

シャクヤクを新たに植え付ける場合には、10月が最適の季節となる。

思い出してほしい。シャクヤク熱が一向に収まらない僕は、思い切って南側のシャクヤク畑を倍増させる決心をして、まだシャクヤクが本格的に咲き始める前の4月19日(土)と、ほぼ咲き終わった時点の5月9日(金)の2回に渡って、庭を掘り起こしてスペースを確保し、サザンカの根っこなどを除去して、準備を進めていた。

第2シャクヤク畑のスペースの確保と、土地の表面などを掘り起こし、秋の植付けに向けて、第2段階の作業を待つばかりとなっていたわけだ。

第2段階の作業は、更に深く掘り起こして、シャクヤクが成長するように土壌の改良をすることだった。

準を追って作業を紹介していきたいが、取り敢えずメイン作業である土地の掘り起こしの様子を先に見てもらおう。

かなり深く掘り起こす必要がある。

スポンサーリンク

真夏の間は完全に放置していた

シャクヤク畑の倍増を決心して、ガチガチに固まっていた庭の一部を掘り返し、シャクヤク用のスペースを確保し、サザンカの根の除去などの第1段階の作業を進めたのは、今年のシャクヤクの開花を挟んだ4.19(土)と5.9(金)の2日間だった。

この春の作業は、あくまでも10月の苗の植付けをするための準備作業、しかもそれの第1段階だった。

ところがこの準備段階が結果的に大作業になったことは報告済みだ。サザンカの根っことの悪戦苦闘を強いられた。

その時の苦闘ぶりはこのシャクヤク写真日記でも、「番外編」として2回に渡って報告させてもらっている。

今年の本格的な開花が始まる前に、早くも来年のことを考えて、シャクヤク畑の倍増を決断し、実際に作業を進めていたわけだ。

当時の写真を、何枚か見てもらおう。

スポンサーリンク

番外編日記の結びでは

番外編の日記には、こう書いていた。

こうして第2シャクヤク畑を造成するための準備作業はほぼお終い。当該土地からは根っこなどの障害物は全て取り除かれ、後は土の改良作業が残るだけとなる。

次の大作業(土地改良)は4カ月後

前回レポートしたとおり土の改良作業は早過ぎても効果が減ってしまう。シャクヤクの苗の植え付けの1カ月位前がベストのようなので、9月中旬頃になろうか。

今から約4カ月後の作業となる。これは大作業。今回の一連の作業よりも更に深く掘り起こして、一番下に鹿沼石などを敷き詰め、肥料なども加え、土地を肥沃化する工程となる。

まだかなり先のことだ。取り敢えず、現時点でできることは全て完了した。

どんな品種を植えるか楽しみが尽きない

今回の第2シャクヤク畑では、できるだけ余裕を持たせて植え付けたいと考えていることは前回レポートのとおり。

結論的には左右合わせて全体で6つ。新たに6種類の品種を植え付けられる。

これは楽しみだ。

スポンサーリンク

土壌改良を秋口にやる予定だったが

この番外編シャクヤク日記の最後に書いている

>後は土の改良作業が残るだけ 9月中旬頃になろうか

この9月中旬を予定していた土の改良作業が、暑さが一向に収まらない中でずれ込んで、今月ようやく作業を完了させることができたので、その作業をレポートさせてもらう。

4.19と5.9の2回の準備作業は、前後にシャクヤクの開花などの日記が連日続いていた中で、敢えて「番外編」とさせてもらったが、今回の一連の来年に向けての準備と対策は、正式なシャクヤク日記として取り扱わせてもらう。

当初の予定通り4.19と5.9の作業の後、次の土地の改良作業は4カ月後でいいと放置していた。

特に今夏の連日の異常な暑さのせいもあって、夏の間は完全に放置。実際には5カ月間の放置となった。

すると、いつの間にか凄いことになってしまっていた。

スポンサーリンク

夏の間にジャングルと化した!

あれだけ一旦は綺麗に整地した第2シャクヤク畑、真夏の5カ月間の完全放置で、目をそむけたくなるような状態となっていた。

植物の力は何とも恐ろしい。完全にジャングルとなってしまった!

百聞は一見に如かず。このとおり。

スポンサーリンク

先ずはジャングルの撤去から

先ずはこのジャングル、伸び放題に伸びた雑草をとり除くことから始めるしかない。これはもうとにかく徹底的に雑草をとり除くことになる。

全てはそれからだ。

きれいに取り除くと、このとおり。ちゃんと5.9時点に戻ることができた。

何とか、元の姿に復旧させた。こうして肝心の土壌の改良作業に取り掛かることができるようになった。

スポンサーリンク

土壌の改良作業

さて、本命の土壌の改良作業だ。これは数段階の作業を順次こなしていくことになる。

土壌の改良のポイントは大きく2つである。

① 水捌けを良くすること

② 土を肥沃化させること

この2つの目的を達成させるために、様々な作業を進めていく必要があった。正確にどうやるのが正解なのか、僕も正確な答えは知らない。見様見真似。

シャクヤクに関して言えば、もう4年も前から自己流にこのようにやってきて、我が家のような決して条件が良くない庭でも、例年、ご承知のとおり立派に開花してくれているので、間違ってはいないのだろう。

ということで、例年、新たにシャクヤクの苗を植え付ける度にやってきたことを同じように繰り返しただけだ。

スポンサーリンク

作業の進め方(左右を順次進めていく)

今回の第2シャクヤク畑は、サザンカのごっつい根がちょうど真ん中部分に迫り出しているため、その太い根の左右に2分されている。新しく増設する第2シャクヤク畑は左右2つの部分から成っていることになる。

元々のシャクヤク畑も左右2つの部分に分かれていたので、最初のシャクヤク畑(第1シャクヤク畑)、新たに増設した第2シャクヤク畑はそれぞれが左右2つに分かれており、全体としては4つの部分から成り立っている。

今回の作業に当たっては、掘り起こした土の置き場に困ることもあって、左右それぞれ順番に進めていくことにした。先ずは向かって左側から進め、そちらが終わってから右側に手を付けるという順次方式だ。

深く掘り起こす

一番大切なことはできるだけ深く掘り起こして、固まっている庭の土をほぐしてやる必要があった。

園芸の本やネット情報では最低でも50センチは掘る必要があるようだ。50㎝も掘ることは容易なことではない。それでもこれが基本のき、頑張って掘り起こした。

写真は一部既に紹介したものと重複する。

【左側】

【右側】

スポンサーリンク

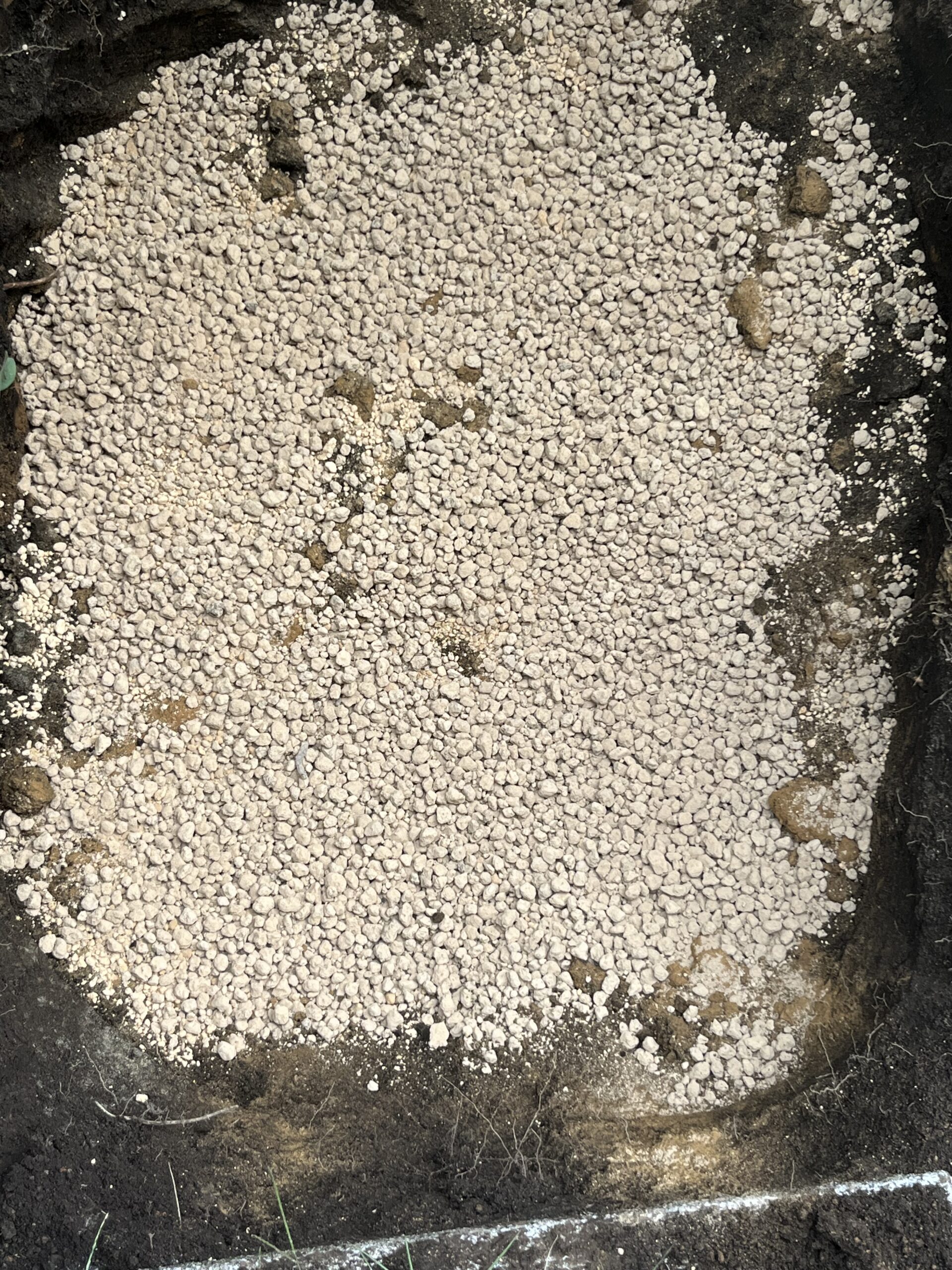

一番下に鹿沼土・赤玉土を敷く

水捌けを良くするために、深く掘り起こした一番下に鹿沼土(石)をいつも敷いている。更にその上には赤玉土を敷くことが基本だ。

どちらも黄色っぽい小石から成り立っているため、土の感じが全く異なった感じとなる。

【左側】

【右側】

スポンサーリンク

培養土・腐葉土と混ぜ合わせる

次に培養土と腐葉土を加えて、赤玉土と混ぜ合わせることになる。

【左側】

【右側】

元々の土と培養土などの関係に悩む

穴を深く掘り起こし過ぎたのだろうか。培養土と腐葉土が足りなくなってしまう。

あれだけ深く掘り起こすと、元々の土をどうするのかという素朴な疑問が頭をもたげてくる。作業の度に悩むのだが、僕は最後に培養土と腐葉土を加えて混ぜ合わす際に、元々の土も一緒に混ぜて一体化させる方法を取っている。

そうしないと掘り起こした土の処分に困るのと、逆に元々の土を活用しないとすれば、培養土と腐葉土が膨大に必要となってしまう。培養土も腐葉土も、もちろん鹿沼土も赤玉土も決して高価なものではないが、大量に購入すれば、かなりの費用となる。

したがって基本的には、元々の土は全て使うとして、その土の中に鹿沼土、赤玉土、培養土、腐葉土などを加えて混ぜ合わせるのがベターだと考えている。

そうすると、新たに購入した4種類の土の総量がそっくり加わることになる。重さと容量は別だろうが、今回4種類の土で98キロ、約100キロも加えたので、出来上がりの姿は、シャクヤク畑が元々の土地の高さに比べて随分と高くなる。小高い畝のような感じだ。

スポンサーリンク

途中で培養土と腐葉土が足りなくなる

今回は、新たに加えた培養土と腐葉土がかなり下の方に埋もれてしまって、掘り起こした土を元に戻そうとした際、深い方には鹿沼土、赤玉土、培養土、腐葉土がタップリ混ざっているのに、地表に近い部分は元々の土ばかりになってしまった。

シャクヤクの苗は10センチ程度の浅いものなので、これでは肝心の栄養分が高い部分が深い部分にあって、シャクヤクの苗に恩恵が行き渡らないのではないかと非常に不安になった。

培養土も腐葉土も全て使い切っていた。つまり約100キロ分も購入したのに、足りなくなってしまったわけだ。

そこで、初日はここで作業を止めて、翌日、培養土などを追加で購入し、地表部分に混ぜ合わせることにした。

培養土・腐葉土を追加した様子

スポンサーリンク

糠(ぬか)も加えた

糠は土地を酸性化する働きがあって、土壌の改良にとっては非常に貴重なものだ。今回、親しくしている御向かいさんからいただき、土の中に混ぜ合わせることにした。

ピートモスも混ぜ込んだ

ピートモスは、ガーデニングによく用いられる土壌改良剤で、苔などの植物が腐食物質となって蓄積した泥炭を乾燥させたもので、土を酸性化させたり、土の保水性や通気性を高める役割を果たす貴重なもの。

今回は少しだけ全体に撒いた。

スポンサーリンク

最後に油粕を撒いた

油粕は最も重要な肥料である。これは一番最後に地表に撒くことにしており、今回も締めくくりはこの油粕だった。

元々の土に培養土、腐葉土、糠、ピートモス、そして油粕を、最後にシャベルでしっかりと混ぜ合わせて、土壌の改良作業は終了となった。

こうして懸案の第2シャクヤク畑の土壌の改良作業が終了となった。これでいつでも新しいシャクヤクの苗を植えられることになった。