目 次

つげ義春はずっと読み続けてきた

今回は漫画家のつげ義春のことを取り上げる。

つげ義春は、この世界にあってあまりにもビッグネームで、おいそれと気軽に書くことができない。もはや伝説となりきっている究極の高嶺。まさしく漫画界のレジェンドである。

芸術漫画の最高峰だ。

僕は割と昔からつげ義春の作品には親しみを感じて、繰り返し読んできた。

スポンサーリンク

ふとした時に無性に読みたくなる

熱狂的なというか熱烈なファン、熱愛しているファンが多い中にあって、僕は手塚治虫に対するようにそこまで夢中になって読んできたわけでは決してない。

それでも、機会ある度に折に触れ、つげ義春の世界が恋しくなって読み耽ることが少なくなかった。

つげ義春の漫画がなくなってしまったら、耐え難いことだ。

ふとした時に無性に読みたくなる、そんな漫画家だ。

スポンサーリンク

つげ義春ってどんな漫画家?

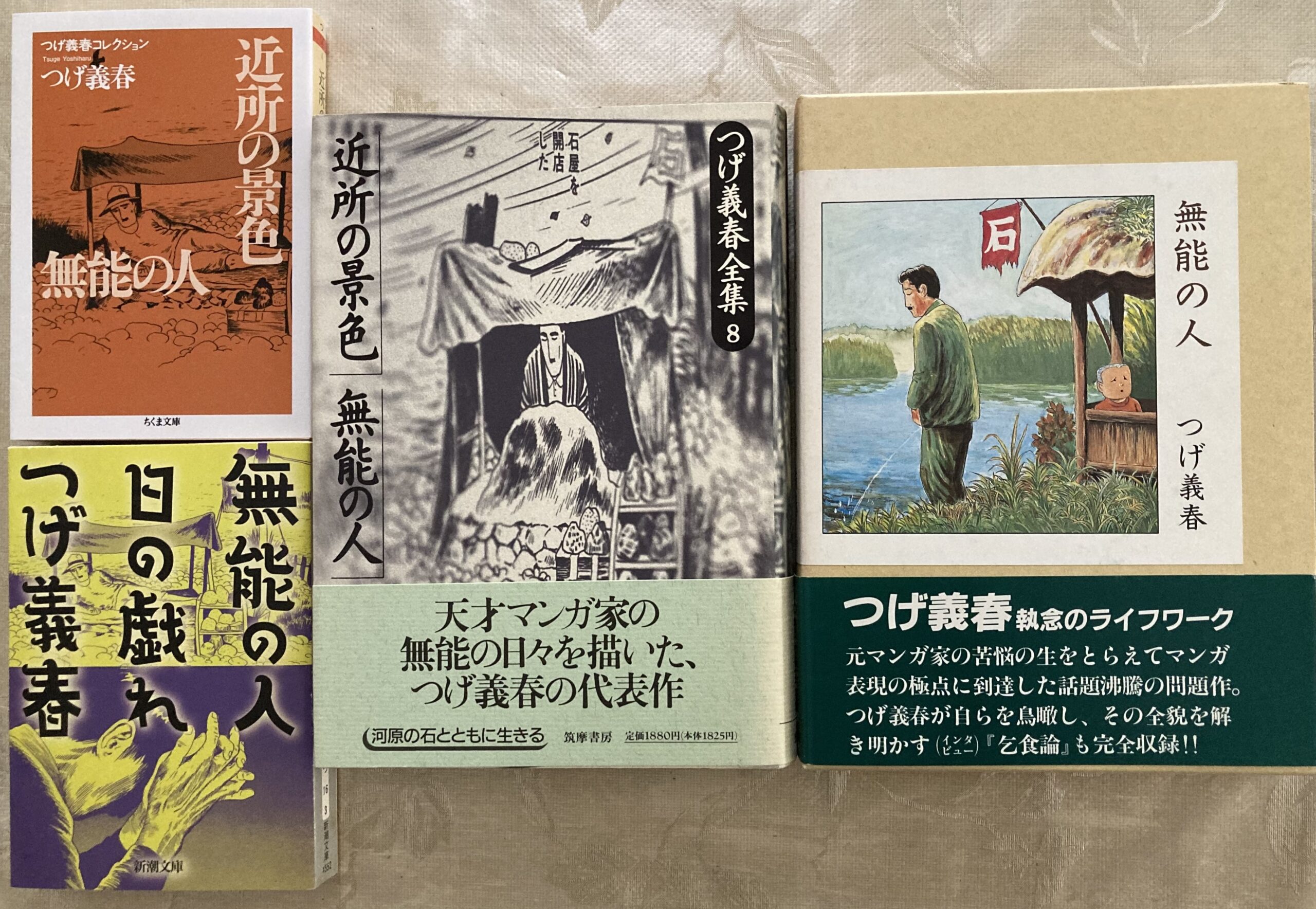

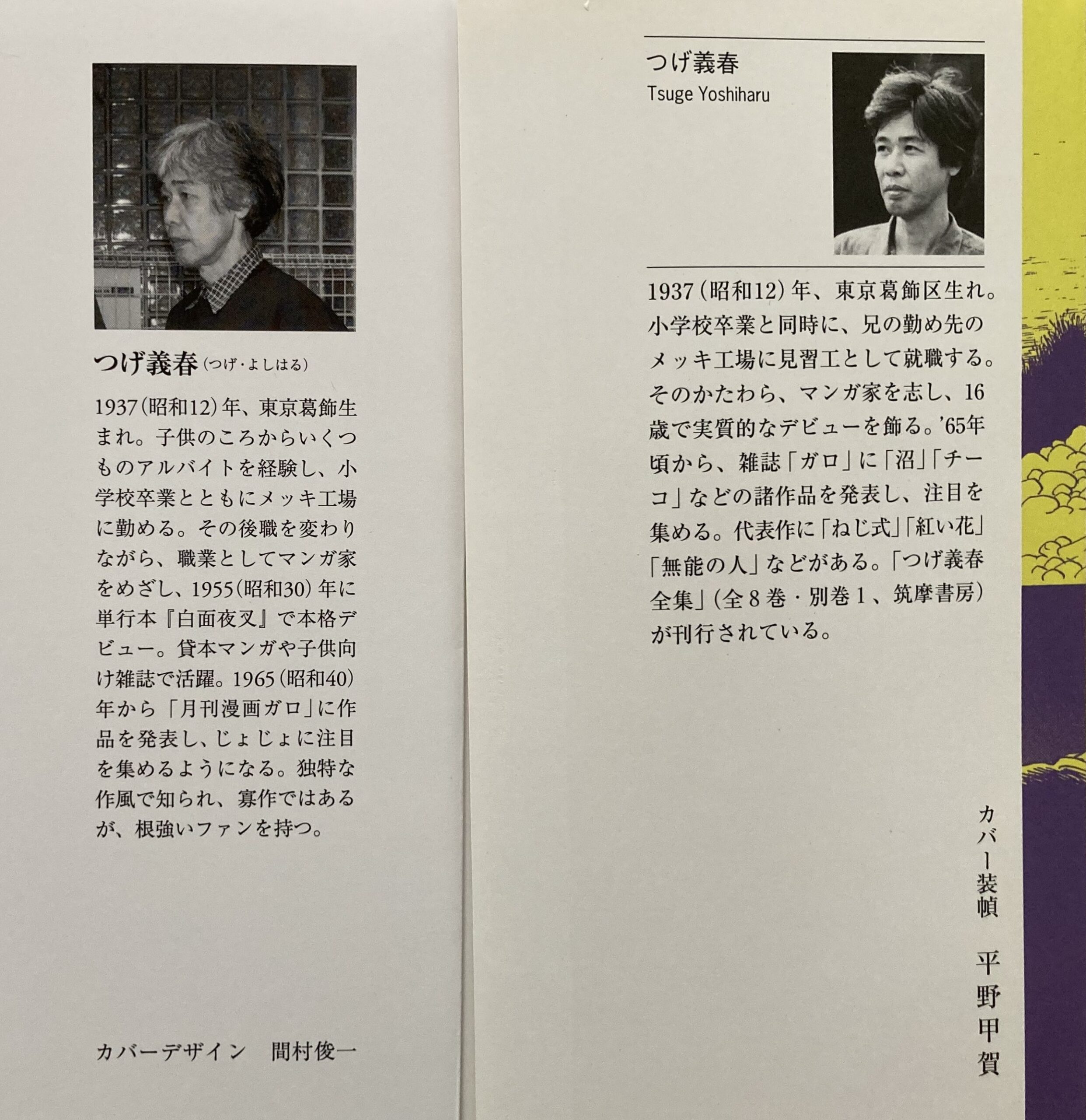

漫画界の伝説のレジェンドだが、新潮文庫とちくま文庫の「無能の人」の扉にそれぞれつげ義春の簡単なプロフィールが載っているので、それをいつものように転載しておく。

【つげ義春:新潮文庫の扉より】

1937(昭和12)年、東京葛飾区生れ。

小学校卒業と同時に、兄の勤務先のメッキ工場に見習工として就職する。そのかたわら、漫画家を志し、16歳で実質的なデビューを飾る。`65年頃から、雑誌「ガロ」に「沼」「チーコ」などの諸作品を発表し、注目を集める。代表作に「ねじ式」「紅い花」「無能の人」などがある。「つげ義春全集」(全8巻・別巻1,筑摩書房)が刊行されている。

【つげ義春:ちくま文庫の扉より】

1937(昭和12)年、東京葛飾生まれ。

子供のころからいくつものアルバイトを経験し、小学校卒業とともにメッキ工場に勤める。その後職を変わりながら、職業としてマンガ家をめざし、1955(昭和30)年に単行本『白面夜叉』で本格デビュー。貸本マンガや子供向け雑誌で活躍。1965(昭和40)年から「月刊漫画ガロ」に作品を発表し、じょじょに注目を集めるようになる。独特な作風で知られ、寡作ではあるが、根強いファンを持つ。

スポンサーリンク

伝説の最後の大巨匠

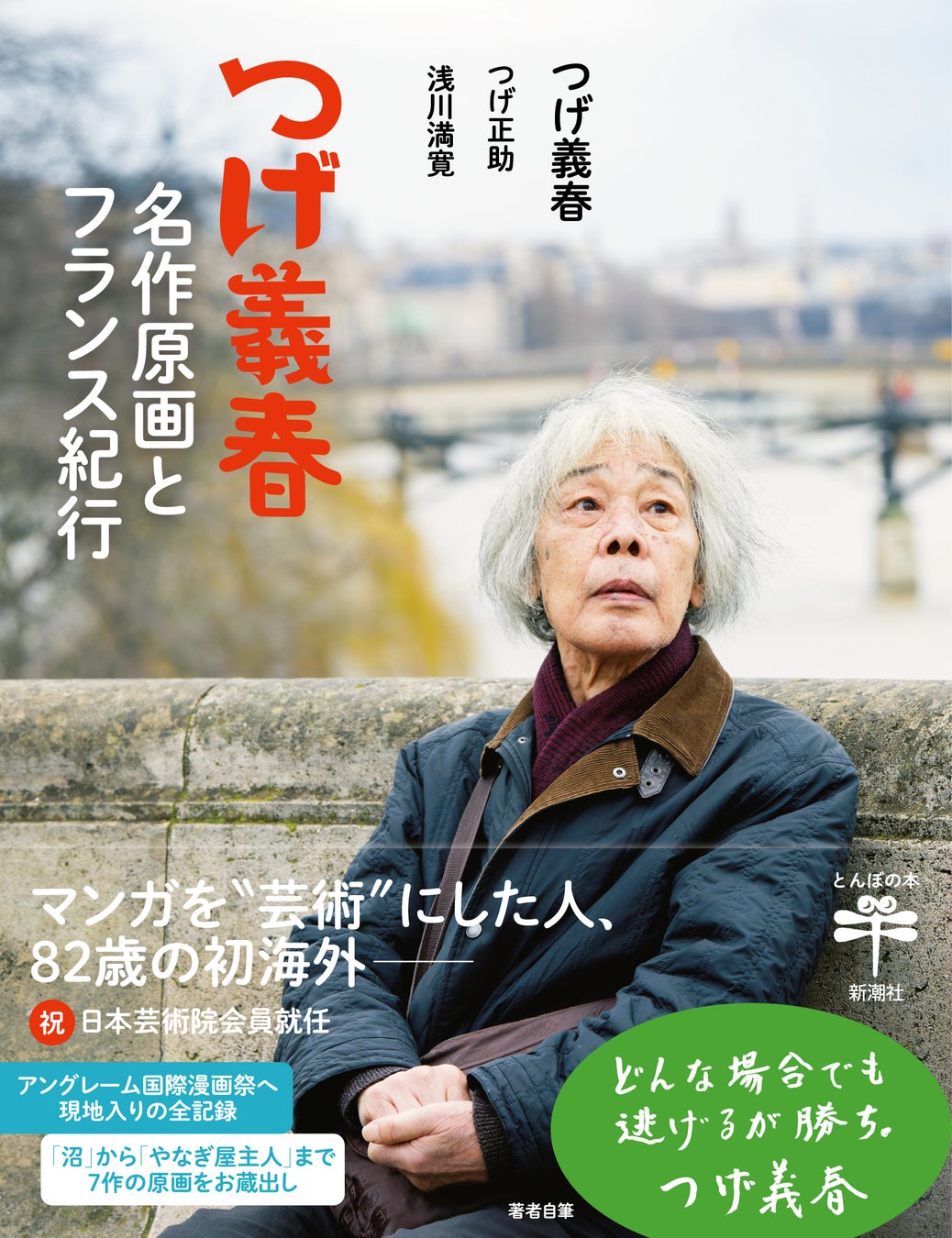

つげ義春は漫画界の伝説の大巨匠だが、現在でもまだご存命だ。

1937(昭和12)年生れ、誕生日は10月30日なので、現在87歳となる(2025年6月末現在)。

僕が熱愛する手塚治虫はとうの昔に(60歳)、昭和を彩った漫画界の大巨匠たちは、ドンドン亡くなってしまっている。

「ガロ」関係でいうと、これまた私が熱愛している白土三平(89歳)、つげ義春の5歳、学年的には6歳年長。水木しげる(93歳)。

赤塚不二夫(72歳)、石ノ森章太郎(60歳)、藤子・F・不二雄(62歳)、藤子不二雄Ⓐ(88歳)、横山光輝(69歳)、さいとう・たかを(84歳)。

ちなみに、やなせたかし(94歳)。

巨匠たちがみんな逝ってしまって、本当につげ義春だけがまだ生きている。

何とか、藤子不二雄Ⓐ(88歳)、白土三平(89歳)といわずに、水木しげる(93歳)、現在、再び話題のやなせたかし(94歳)を超えて、いつまでもどうか元気でいてもらいたいものだ。

幸い病気というような話しも聞こえてこない。

スポンサーリンク

漫画を芸術の高みに押し上げた人

つげ義春は、極めて高く評価されている漫画家で、その作品は常に熱心な研究の対象とされてきた。

既に研究され尽くした感もある中で、僕のようなそれほど熱烈なファンというわけではないものが、中途半端な論評を加えることは厳に慎みたいと思っている。

ここでは必要最低限の一般的な紹介に留めたい。

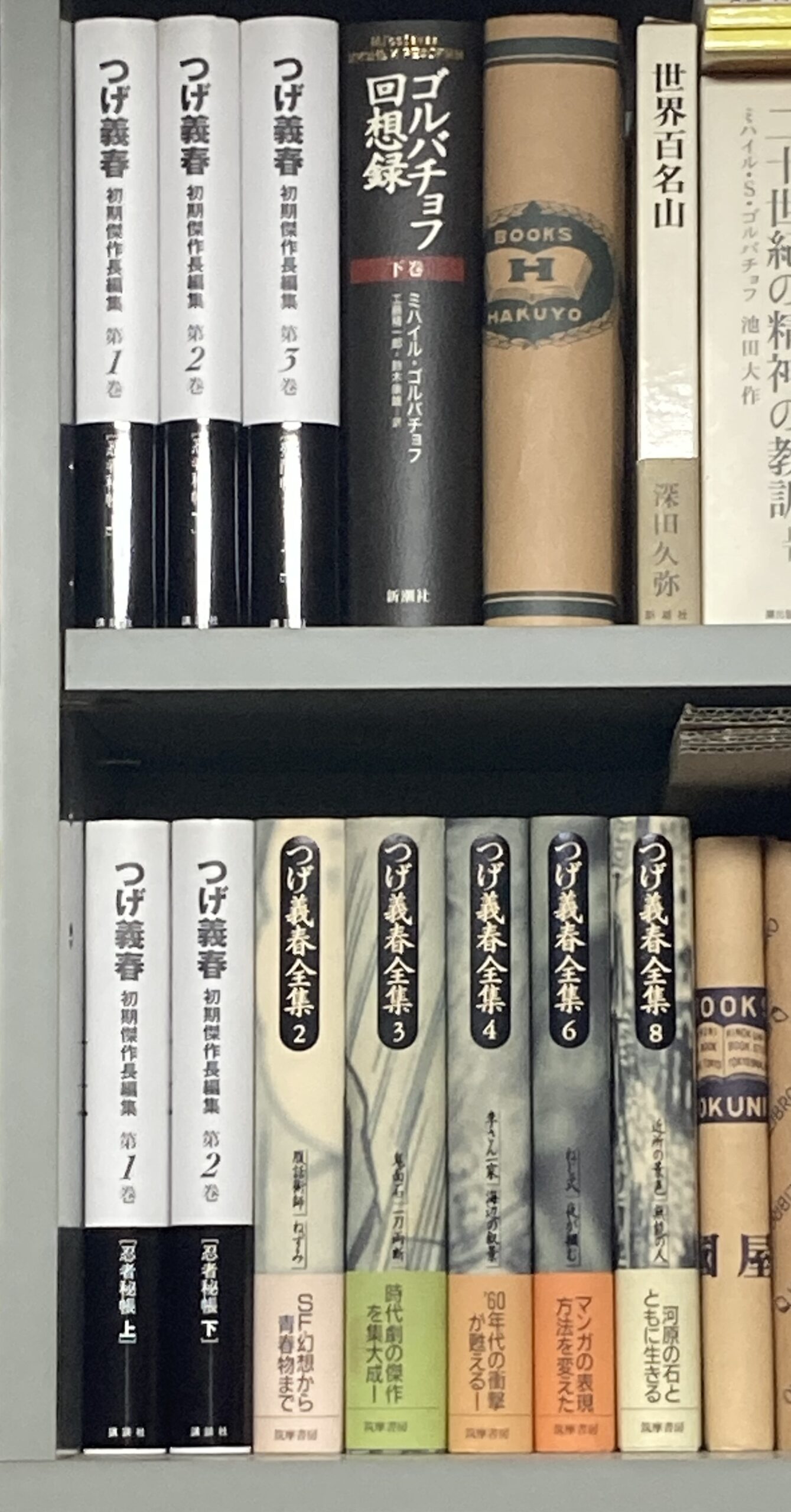

つげ義春の作品は、それほど多くはない。プロフィールの中でも触れられているように、全集としても10巻程だ。

「ガロ」への掲載を通じて、白戸三平などと同様に、全共闘世代の大学生を始めとする若い読者を獲得した。

特に60年代後半から70年代にかけて発表された「紅い花」「ねじ式」などで、漫画界に衝撃を与え、各方面から大絶賛され、短い漫画が哲学書のように研究、論評された。

一口でいうと、「漫画を芸術の領域にまで押し上げた漫画家」ということになろうか。

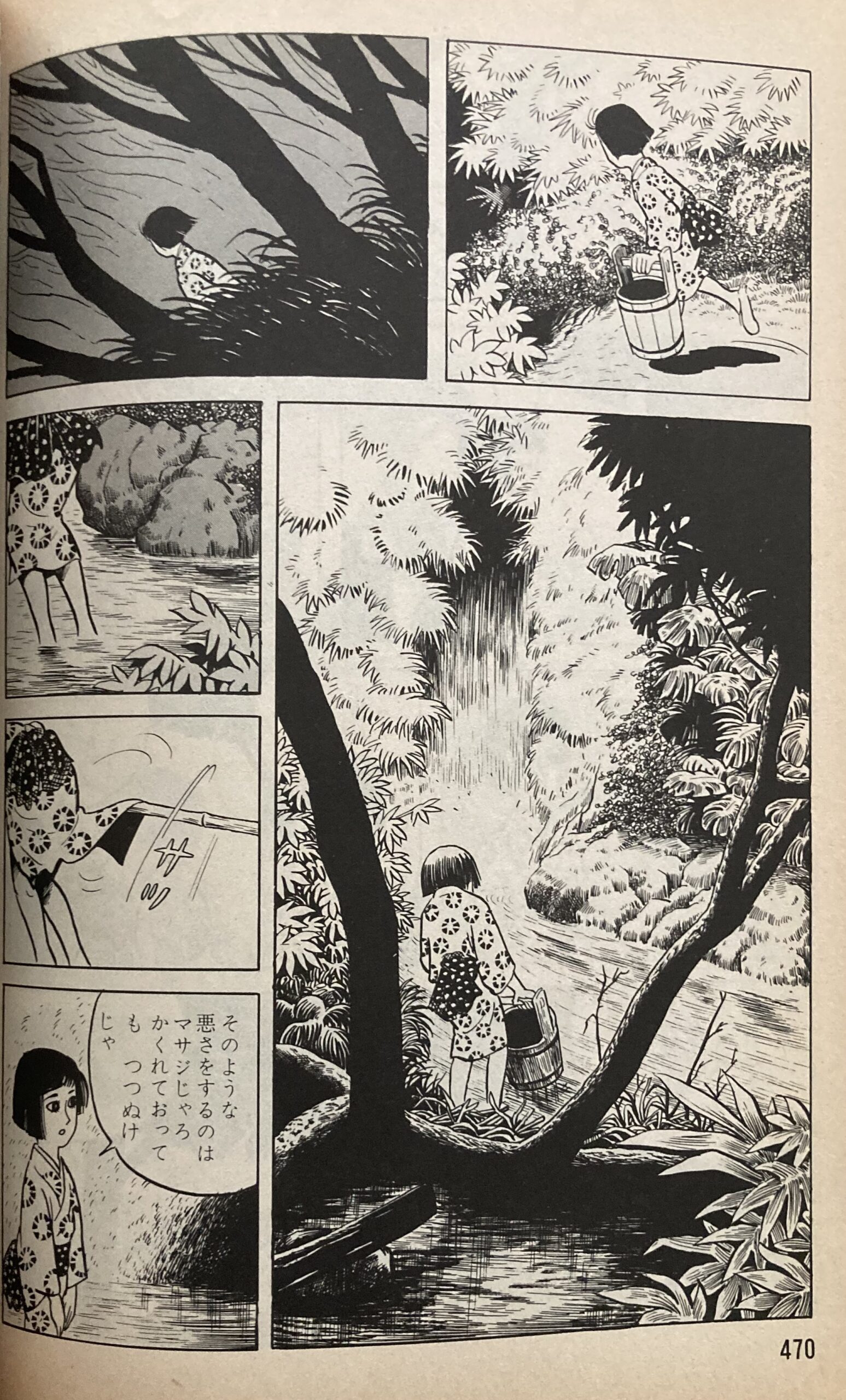

シュールで不条理、シュールレアリスムの現代絵画のような趣きもあったが、基本的には幻想的で抒情的、決して哲学的な難解な漫画ではない。

特に熱狂的に愛読された「ねじ式」も、夢でみた内容をそのまま漫画に描いただけだと考えれば、非常に分かり易い作品だと思われる。理屈なんか何も要らない。

短編中心の名作・傑作は数多あるので、僕としては難しい論評をできるだけ避けて、おいおい紹介していきたい。

スポンサーリンク

陰影に満ちた絵が素晴らしい

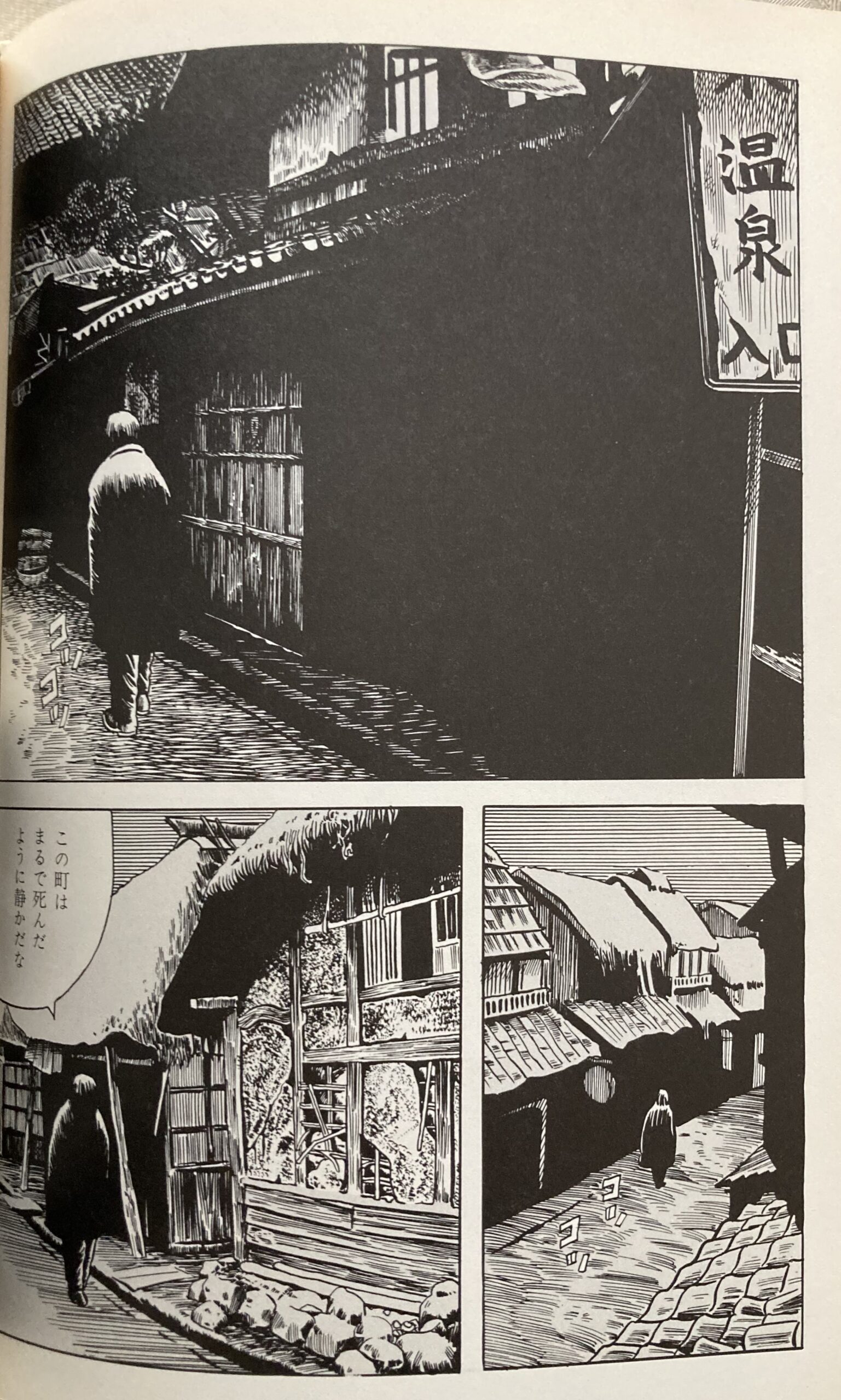

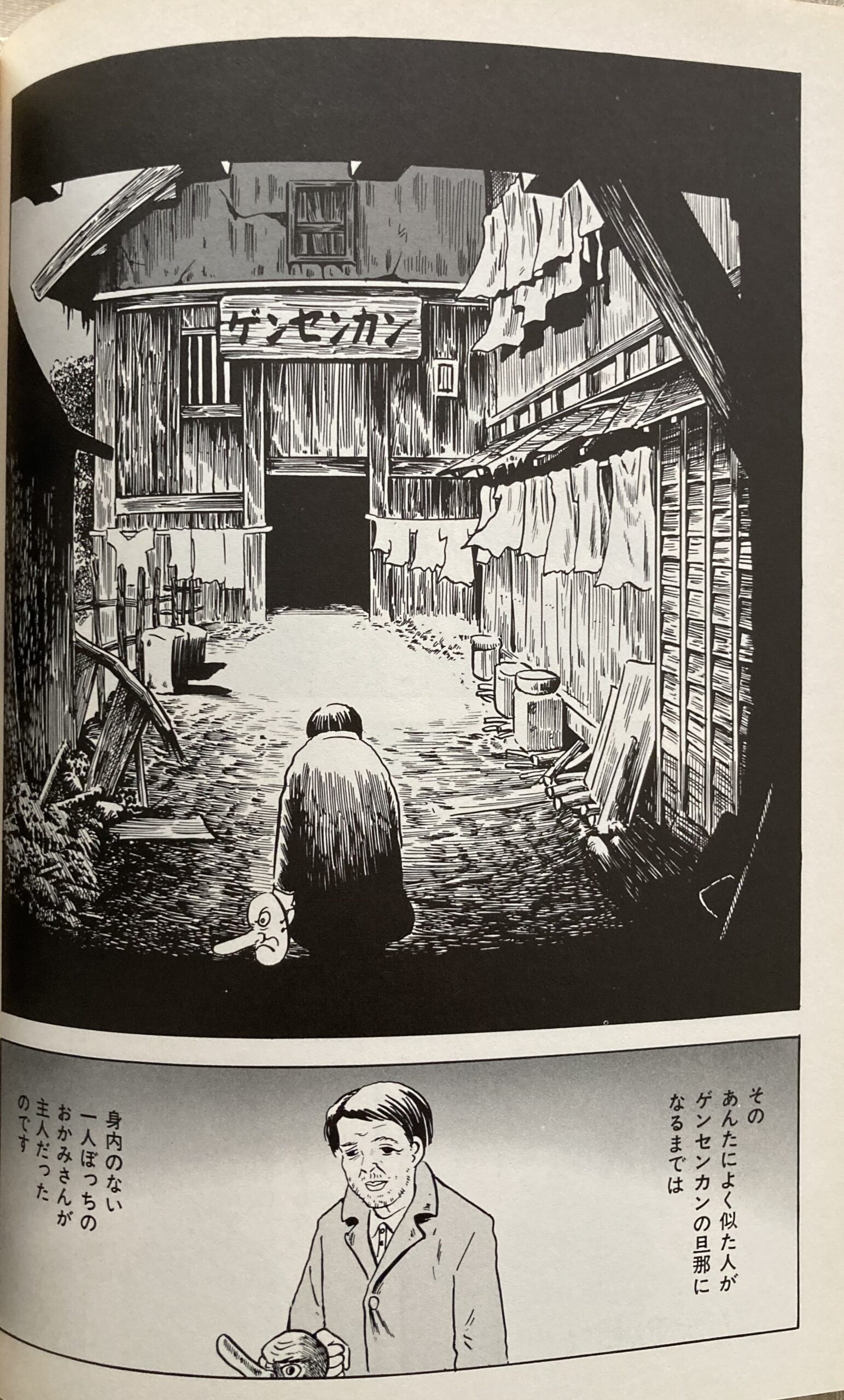

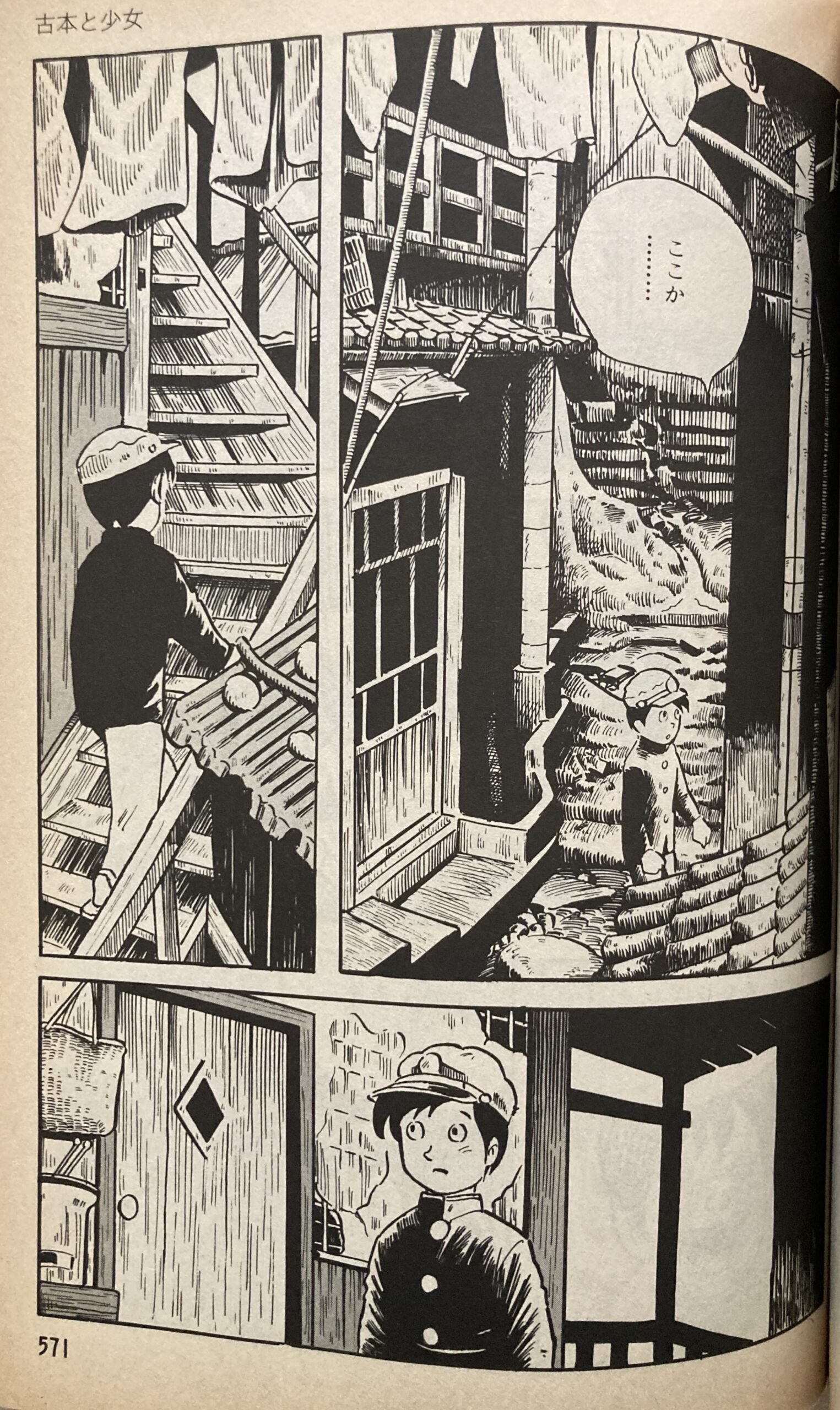

つげ義春の魅力の一つは、絵そのものの素晴らしさだ。1枚の絵が、そのまま超一級の絵画のような深くて、陰影に満ちた非常に印象的な絵が多い。

登場人物の顔や姿、表情は人によって好き嫌いが分かれるような気もするが、黒をふんだんに使った家屋や風景の素晴らしさは、漫画という世界からは異次元の完成度と美しさを誇り、頭抜けている。

スポンサーリンク

やがて非常に寡作な漫画家に

つげ義春を紹介するに当たって、絶対に触れないわけにいかない点は、60年代から70年代にかけて、作者の年齢的には20代後半から30代前半、あれだけの「名作・傑作の森」を立て続けに発表し続け、向かうところ敵なしの状態だったつげ義春が、その後、思うように漫画を描けなくなってしまったことだ。

簡単に言えばスランプに陥ったということだろうが、一時期の大絶賛が凄まじいもので、更につげに対する期待が絶大になる中で、その壮絶なプレッシャーに押し潰されてしまったのではないか。正直にいうと、そんな気がする。

やがて、漫画を描かない漫画家、漫画を描けない漫画家という存在になっていく。

たまに発表される作品は、漫画を描けなくなった主人公が自虐的に自己否定するような作品が多くなって、むしろそんな作家の苦悩を描く漫画家に変貌していく、僕にはそう思えてくる。

新潮文庫やちくま文庫の中に「無能の人」と一緒に収まっている「退屈な部屋」「日の戯れ」「散歩の日々」「池袋百点会」など、みんなそんなテーマである。

そんな作風の集大成が「無能の人」なのである。

【中編】に続く

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

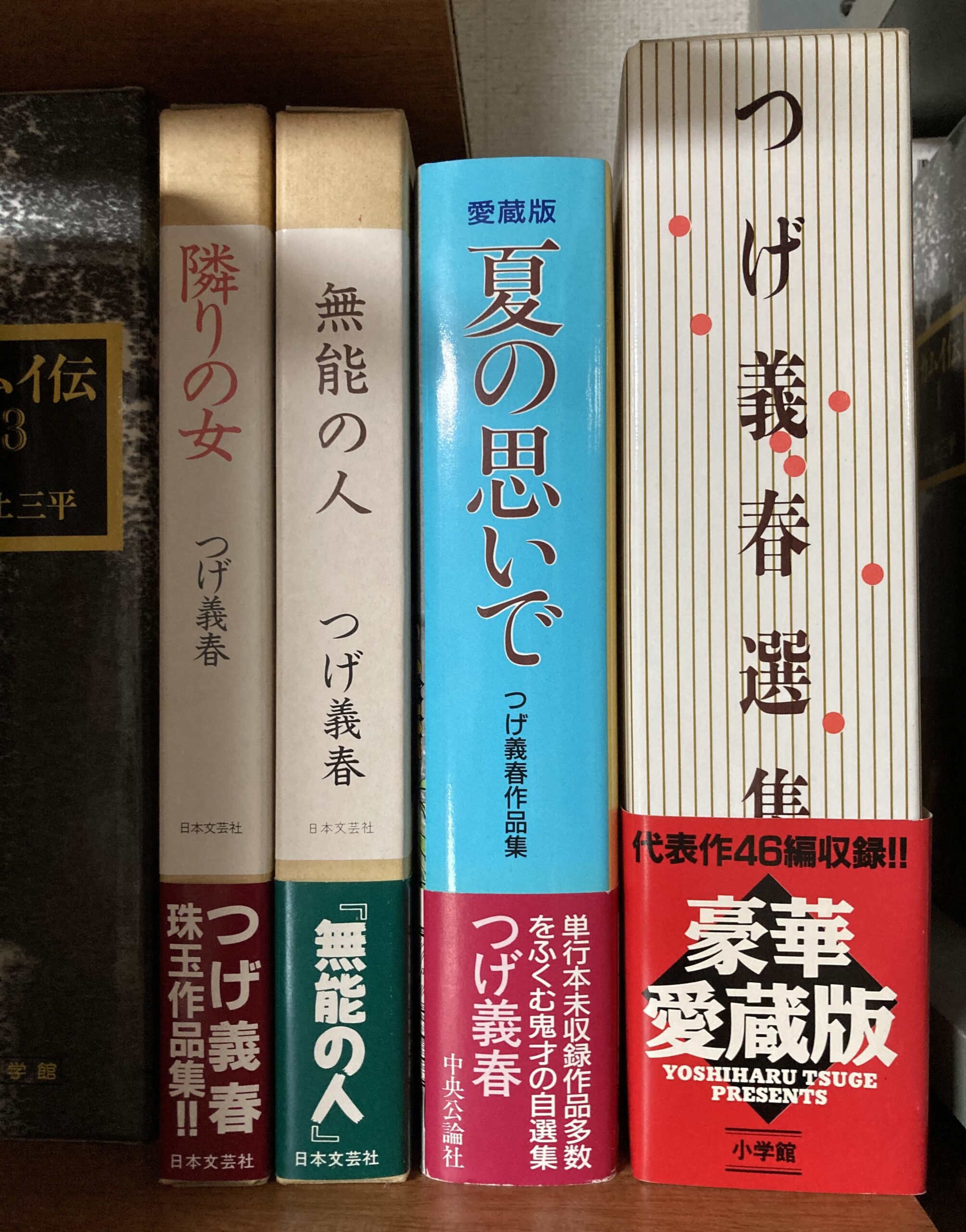

「無能の人」は、現在は2種類の文庫分で読むことができる。新潮文庫は多少割高であるが、「無能の人」の他にも、6編が収録されている。

一方のちくま文庫の方は、「無能の人」の他に4編が収録されている。ちなみにこの4編は新潮文庫の6編と完全に重複されているので、新潮文庫の方がお得感があるのでは(笑)。

但し、本文中でも書いたように、ちくま文庫の方には、つげ義春自身による各話ごとの解説が載っているので、それを読みたい人は、ちくま文庫を購入してもらうことになる。

なお、かつて2種類あった大判(ハードカバー)は現在は廃刊となっており、入手できない。

①935円(税込)。送料無料。新潮文庫版。

「無能の人(全6話)」の他に6編収録された400ページ。

無能の人・日の戯れ (新潮文庫 新潮文庫) [ つげ 義春 ]

②836円(税込)。送料無料。ちくま文庫版。

「無能の人(全6話)」の他に4編収録された345ページ。つげ義春自身の解説付き。