目 次

ロシア・ウクライナ戦争は根が深く複雑

ロシアによるウクライナへの侵略戦争がまだ続いている。続いているどころか、更に激しいほとんど異常なまでの偏執的な攻撃を繰り返している。

アメリカのトランプも大統領就任までに和平を実現させる、1日もあれば戦争を終結させられると大口を叩いていたが、とんでもない。

休戦させられないどころか、プーチンにいいようにあしらわれて和平交渉も暗礁に乗り上げている。

トランプの大口、自己陶酔はともかくとして、それだけ解決が難しい問題であることは間違いない。

ロシアがウクライナに「特別軍事作戦」と名付けた正真正銘の「侵略戦争」を開始してから、本日(2025.10.31)現在で、3年と8カ月以上が経過した。もう4年に近い。

圧倒的にロシアが有利だと予測された中で、ウクライナがよくぞここまでもち堪えていると感心し、尊敬の念を抱くばかりだが、東部や南部の戦線最前線の戦闘よりも、このところ、連日数百機レベルのドローンで首都キーウに執拗な攻撃を繰り返すロシアの狂気に、いよいよ不安が昂じてしまう。

スポンサーリンク

気まぐれトランプに振り回される苦痛

そして、気まぐれで場当たり的なトランプにつくづく閉口させられる。苦痛以外のなにものでもない。

アラスカではレッドカーペットまで敷いてプーチンを持ち上げたかと思えば、次にはウクライナにトマホークを供与すると、一転ウクライナ側に傾いたのも束の間、トマホークの供与は反故にされ、経済的な制裁は発動させるようだが、プーチンにはまた比較的甘い顔をのぞかせている。

この節操のない気まぐれ対応が一番困る。もういい加減に世界はトランプのその場限りの気まぐれに振り回されるのは勘弁してもらいたいと、切に思う。

スポンサーリンク

不可欠の基本書を漸く読み終えた

一見、単純なように見えて、極めて複雑かつ深遠な問題を内包するロシアとウクライナの戦争は、当初考えられていたよりも、奥の深い複雑極まりない歴史的な経緯と国民感情が錯綜し、その戦争が起きた真の原因と、解決に導く方策は、簡単に見い出せそうにない。

少なくても客観的な事実として、何が原因で何が起きているのか?解決させるとしたらどうすべきなのか?

どんな事情がこの隣国同士、つい30年前までは、ソ連として同一国家だったロシアとウクライナが、こんな空恐ろしい流血の惨禍を繰り返しているのか、それを詳しく知る必要があると痛感させられていた。

今まで、様々な文献を読んできたが、どうもしっくり来ない。どんな本を読んでも、帯に短したすきに長しの感を否めなかった。

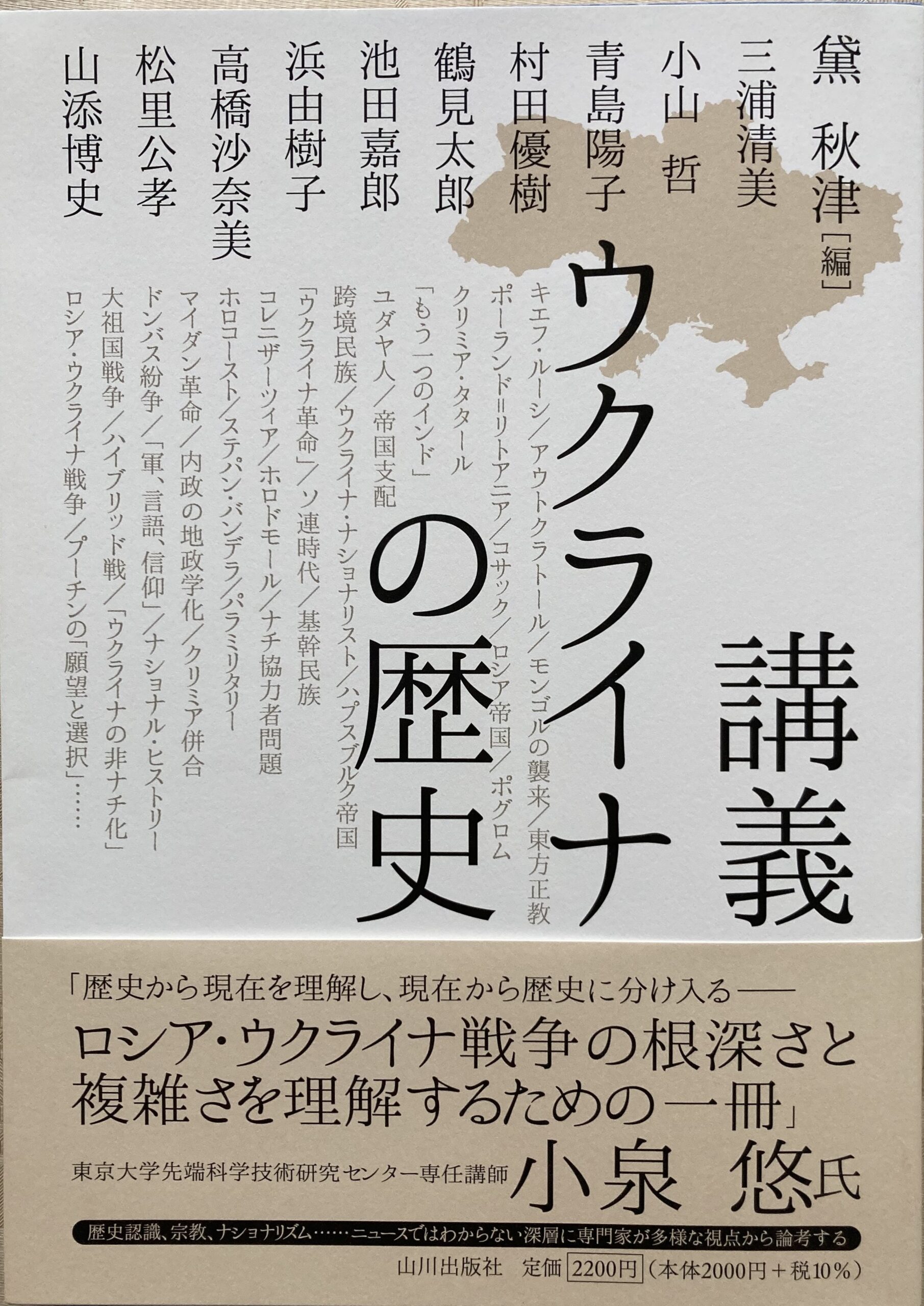

とことん詳しいものを読みたかった。詳しいものを読んで、複雑に絡み合う両国の実態を詳しく知りたい、そんな思いを抑えがたく辿り着いたのが、本書「講義 ウクライナの歴史」だった。

スポンサーリンク

内容が詳し過ぎて簡単に読み進められない

こうして僕は、この本が出版されてまもなく読み始めたのだが、今度は本書の内容が詳し過ぎて、中々読み進められないという事態に陥ってしまった。

これは誠に恥ずかしく、忸怩たる思い。単に詳し過ぎるというのとは少し事情が違う。

内容は申し分ないのだが、いかんせん教科書的なものなので、面白みに欠けるのと、聞いたことも見たこともない人名や地名が次々に出てきて、ついていけなくなってしまう。

僕は世界史が大好きで、ロシア史にもウクライナに関してもある程度通じていると自負していたのだが、こんな歴史好きの僕でも、読み進めるのがちょっと苦痛になってしまう。1時間読み続けてもホンの数ページも進まない状態に音を上げそうになってしまった。

だが、ある程度読み進んで、こちらもウクライナの細かい特別な歴史の状況がある程度頭の中に入ってくると、理解はかなり進んで、後半はかなり早かった。

そして、今のプーチンのロシアがウクライナに侵攻し、侵略戦争を始めたのは、やはりソ連が誕生する少し前、19世紀辺りからの歴史からが特に重要になってくる。そのあたりに入ると理解は早かった。

こうして、ようやくこのウクライナの歴史をまとめた「基本書」を読み終えることができた。なんだかんだとかなりの中断等を挟んで、読み始めて読了するまでに、1年以上かかってしまった。1冊の本を読み終えるのにこんなに時間がかかることは珍しい。

読み終えるのにどれだけかかったのか、実はあまり定かではない。この本が出版されたのは2023年8月末、直後に購入したとすればほぼ丸2年。いつ購入したのか覚えがないが、やはり読み始めて1年位かかってしまったことは間違いなさそうだ。

それでも今回、漸く読了できて、ホッとしているところだ。

スポンサーリンク

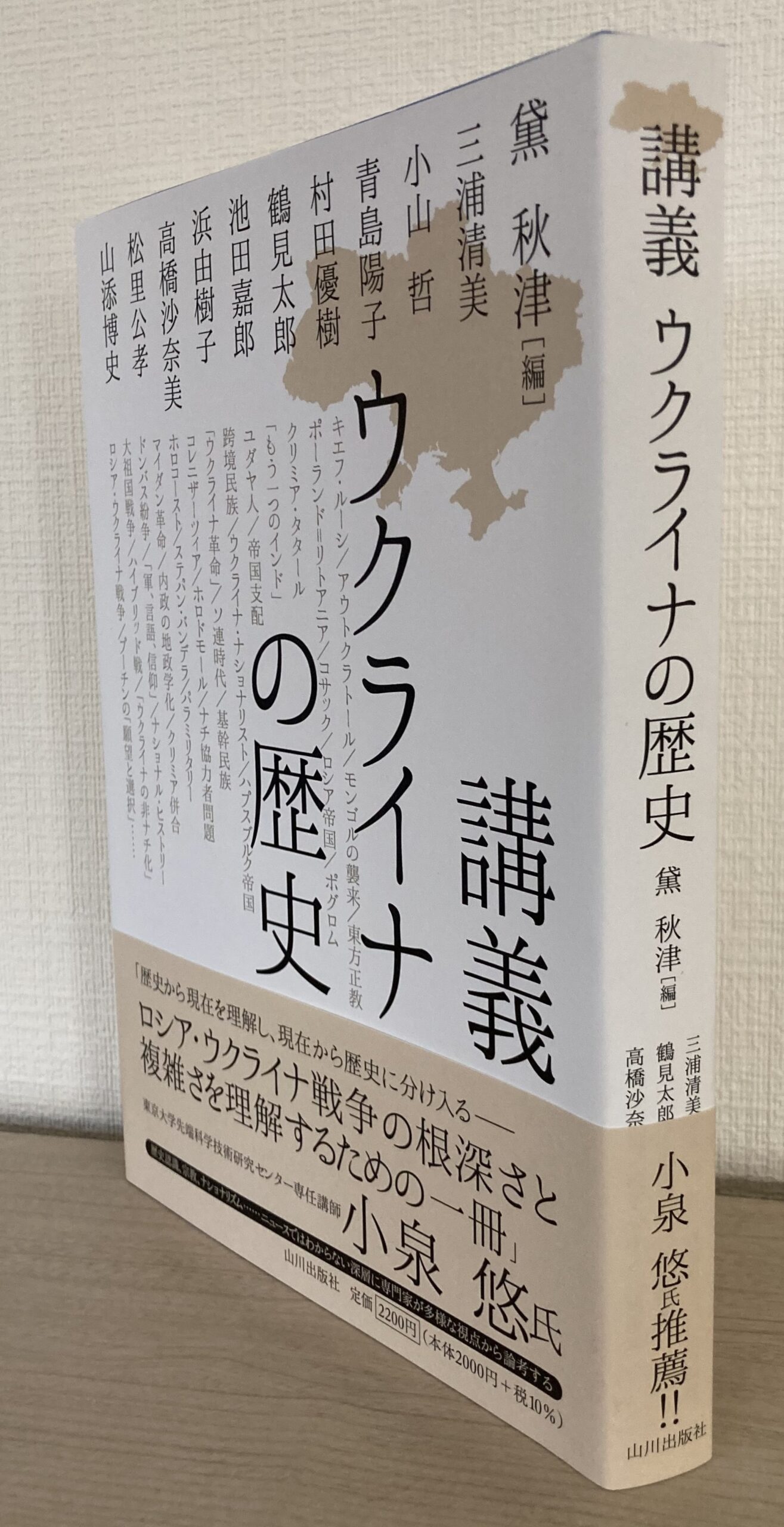

「講義 ウクライナの歴史」の基本情報

(株)山川出版社発行。あの世界史の教科書として有名な出版社だ。

2023年8月20日 第1版第1刷印刷。2023年8月30日 第1版第1刷発行。

本文305ページ。本書の最大の特徴は、一人の筆者による著書ではなく、ロシア史とウクライナ史に詳しい日本の学者や研究者による合作であることだ。

東京大学大学院総合文化研究科教授の黛秋津(まゆずみあきつ)が編者となって、黛以下11人による共同執筆である。

本書誕生のいきさつ

本書はある講座で行われた講義内容を、後に書籍化したものである。

2023年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争の勃発を受けて企画された、2022年11月から23年3月にかけての約5カ月間にかけて、朝日カルチャーセンター新宿教室で開催された講座「ウクライナの歴史ーキエフ・ル―シから現代まで」がその講座だった。

その講義内容をまとめ、書籍化したものが、本書「講義 ウクライナの歴史」というわけだ。

編者の黛は、本書の「はじめに」にこう書いている。少し長くなるがこれが本書の狙いと目的であり、非常に重要な部分なので、そっくり引用させてもらう。

「戦争開始以来、連日のように国際政治、国際関係、軍事などの専門家がマスコミに登場し、丁寧でわかりやすい解説を行ったおかげで、社会一般のこの戦争に対する理解はかなり深まったとの印象を持っていたが、その一方で、こうした戦争が生じるに至った歴史的・文化的背景については、十分に伝えられていないように感じていた。それゆえ、筆者も、歴史研究者の末席を汚す者として、多少なりとも研究で得られた知見を社会に還元できないかと漠然と考えていたのだが、そうした折、朝日カルチャーセンターからウクライナの歴史に関する講座の企画について話があった。

(中略)思い切ってお引き受けすることにした。幸い、この講座の趣旨に何人もの研究者が賛同して出講をご快諾いただけた結果、筆者を含む十一名による連続講義が実現することになった。呼びかけに応じてくださった講義担当者はいずれも学会の第一線で活躍する研究者であり、実績のあるベテランから新進気鋭の若手研究者までバランスのとれた布陣で、ウクライナの歴史を語るのに、この上ないメンバーではないかと感じている。

この全十一回の連続講演は、カルチャーセンターにおける、おそらく日本で初めての包括的なウクライナ史講座だったのではないかと推察され、大学等を含めて考えても、きわめて稀で貴重な機会であったこと、そして、現状では日本語で読めるウクライナ史の本が非常に限られていること、などの理由から、より多くの一般の方々にウクライナの歴史についての理解を深めていただくべく、山川出版社のご協力を得てこの連続講義の書籍化が実現した次第である」

ここに全てが書かれていると思う。正にそうした本であり、ウクライナの歴史を学ぶに当たってこれ以上、貴重な日本語文献はないと断言できるものだ。

スポンサーリンク

全体の構成等

というわけで、ウクライナ史を巡る11個のテーマについて、11人の第一線の優れた研究者が執筆しているというのが本書の構成だ。

はじめに

第1講 概論 ウクライナの歴史

黛 秋津 1970年生まれ 東京大学大学院総合文化研究科教授

第2講 キエフ・ル―シ — ロシアとウクライナの分岐点

三浦清美 1965年生まれ 早稲田大学文学学術院文学部教授

第3講 リトアニア・ポーランド支配の時代 — 14~18世紀の近世ウクライナ地域

小山 哲(さとし) 1961年生まれ 京都大学大学院文学研究科教授

※ 前にこのブログでも紹介した「中学生から知りたいウクライナのこと」の著者

第4講 帝国支配の時代 — ロシア帝国、ハプスブルク帝国下のウクライナ

青島陽子 1973年生まれ 北海道大学スラヴ・ユーラシア研究センター准教授

第5講 ウクライナ・ナショナリズムと帝国の崩壊(1905~1921年)

村田優樹 1992年生まれ ウィーン大学東欧史研究所博士課程

第6講 ウクライナにおけるユダヤ人の歴史

鶴見太郎 1982年生まれ 東京大学大学院総合文化研究科准教授

第7講 ソ連時代のウクライナ

池田嘉郎(よしろう) 1971年生まれ 東京大学大学院人文社会系研究科教授

第8講 ウクライナとロシアの歴史認識問題 — ロシアの「非ナチ化」言説と「ナチ協力者問題」の背景

浜 由樹子 1975年生まれ 静岡県立大学国際関係学研究科准教授

第9講 ウクライナの正教会と分裂の歴史

高橋沙奈美 1979年生まれ 九州大学大学院人間環境学研究院講師

第10講 ウクライナの国家建設の挫折 — ソ連解体の事後処理の観点から

松里公孝 1960年生まれ 東京大学大学院法学政治学研究科教授

第11講 ロシア・ウクライナ戦争と歴史的観点

山添博史 1975年生まれ 防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長

参考文献

著者略歴

スポンサーリンク

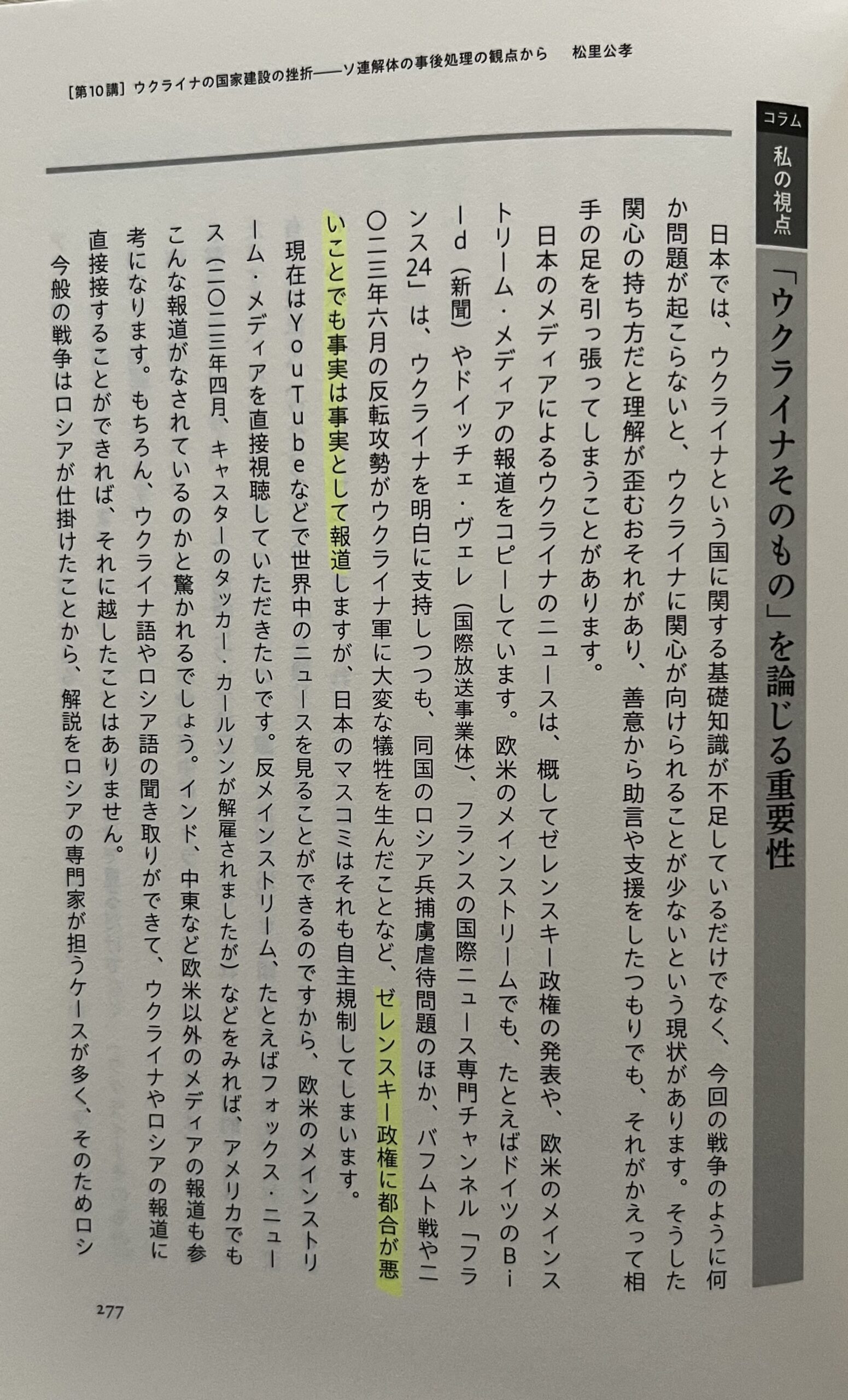

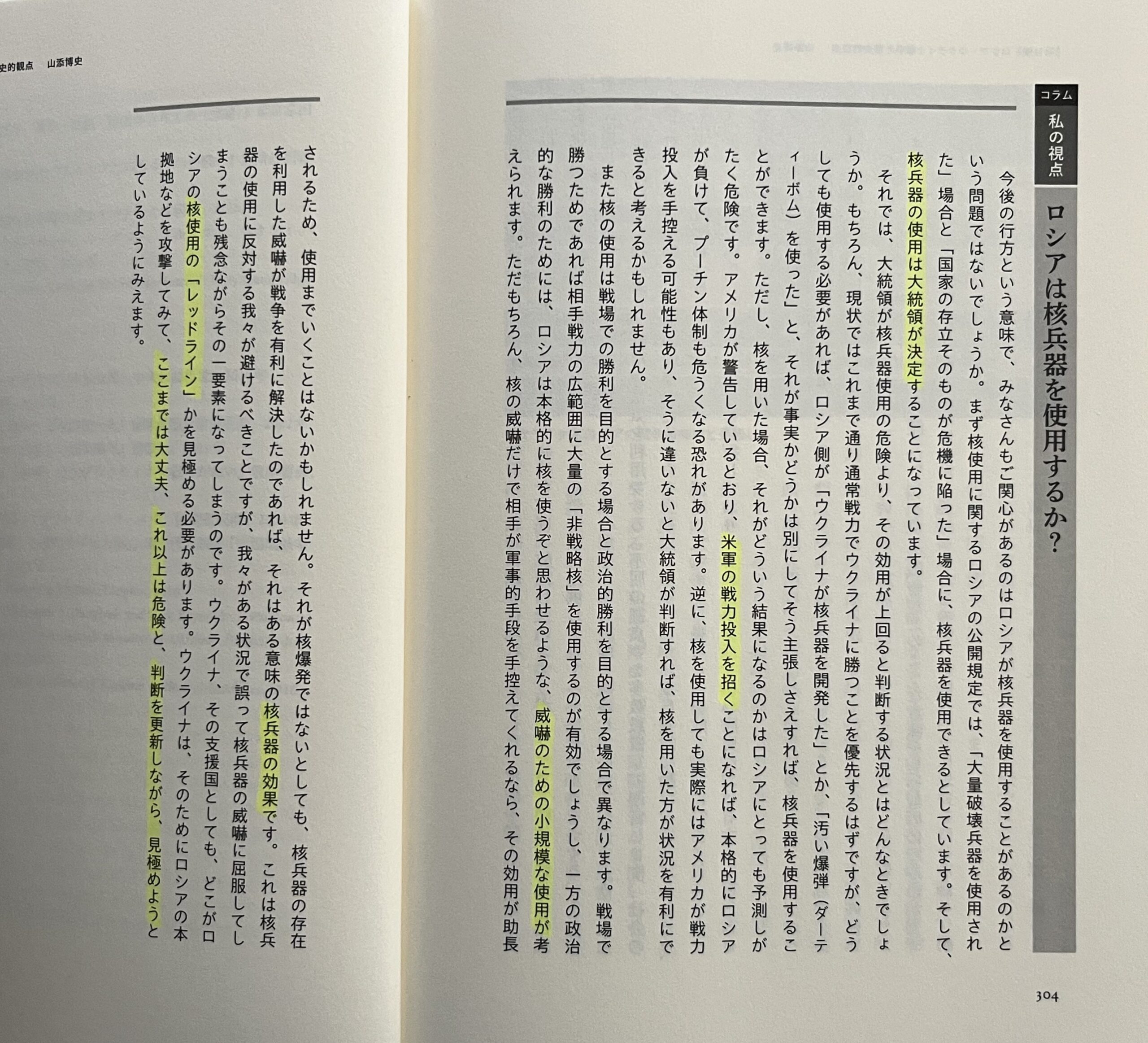

興味尽きない〔コラム・私の視点〕

各講の最終ページに、それぞれの講義を受け持った著者による〔コラム・私の視点〕がある。これが著者による正式な解説とは別の、個人的なエッセイなのだが、この部分にそれぞれの著者のこの侵略戦争に対する率直な思いが書かれていて、興味が尽きない。

【後編】に続く

スポンサーリンク

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

2,200円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

2,200円(税込)。