目 次

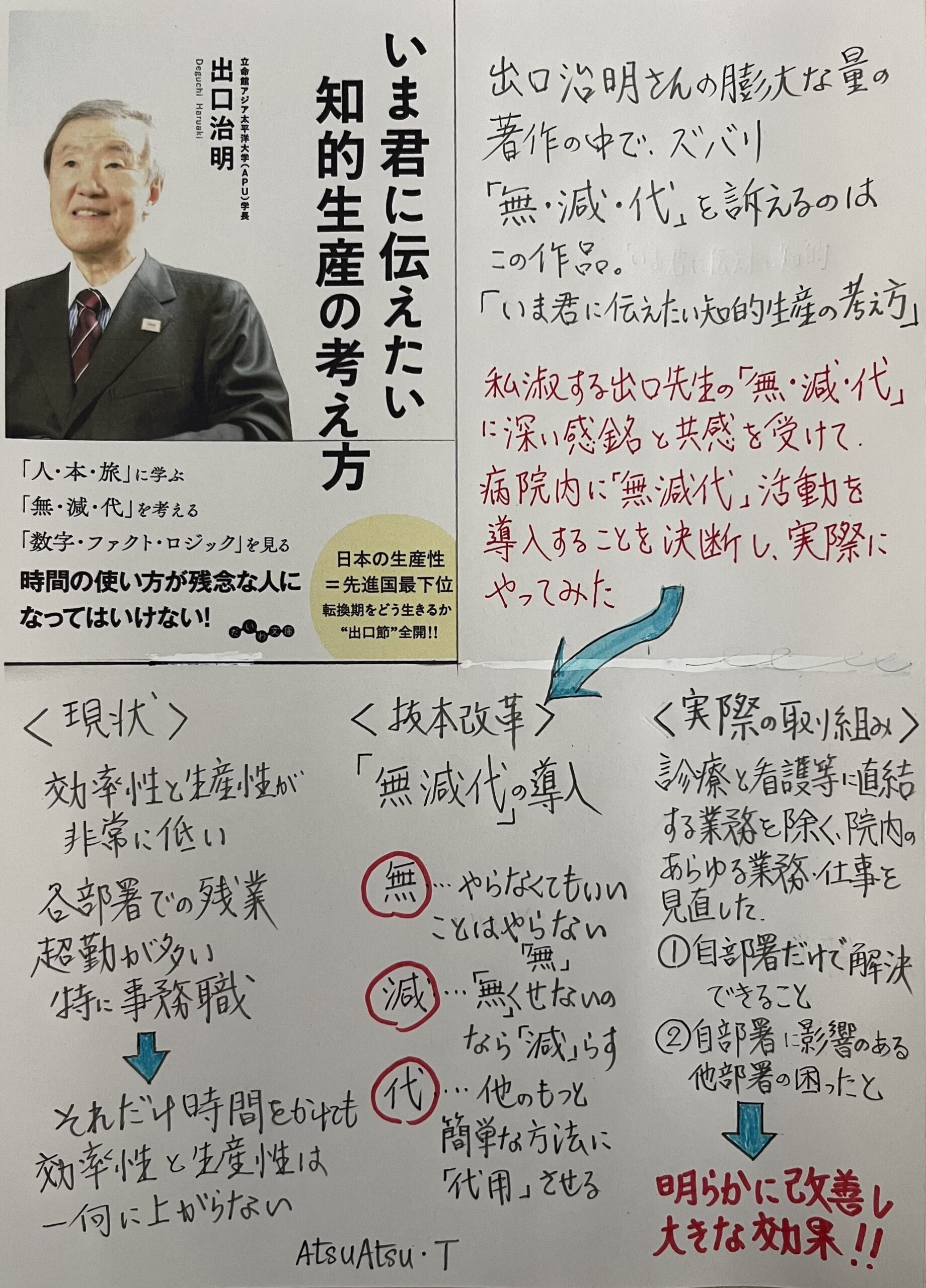

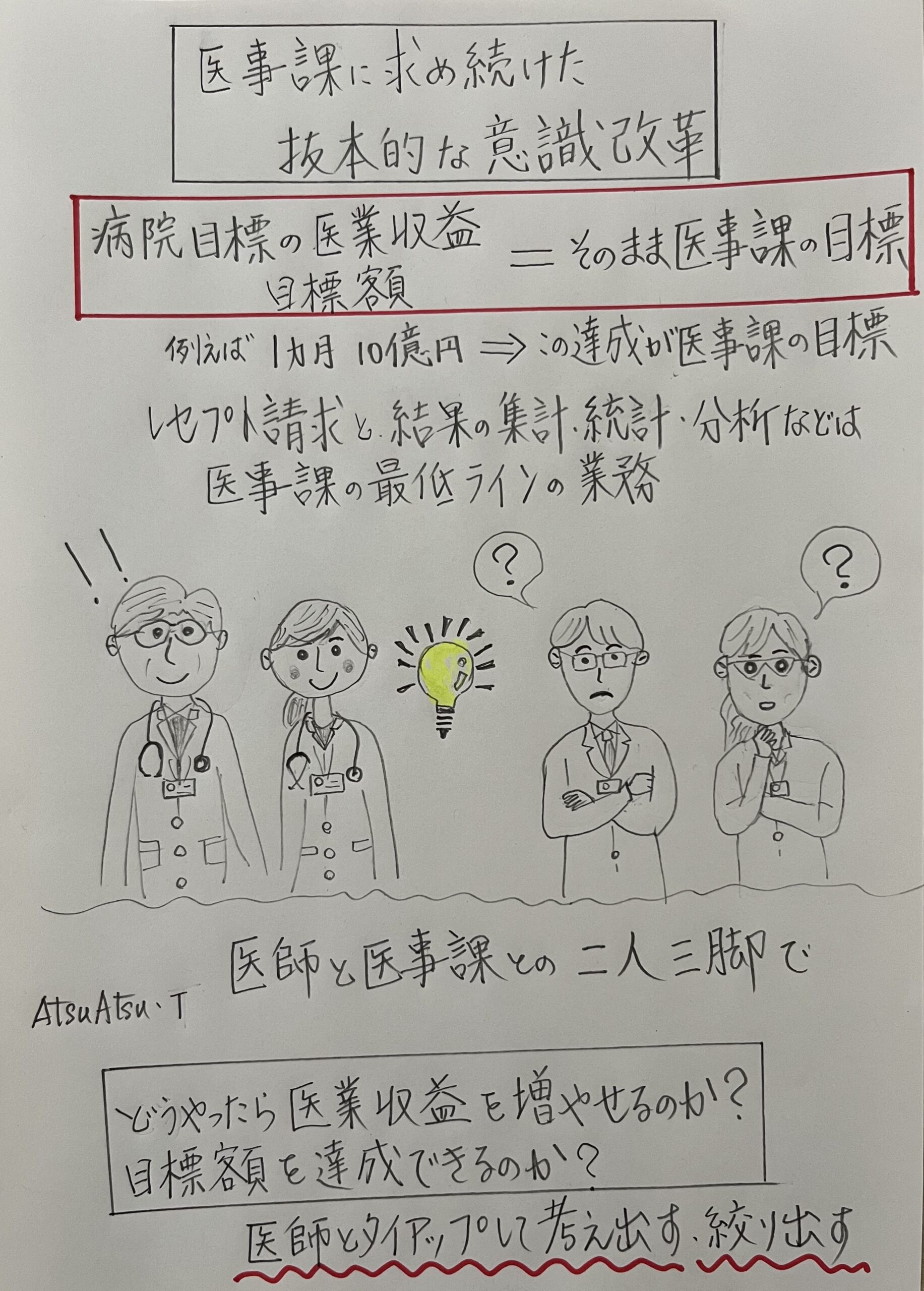

1年半前に読んでいた出口治明さんの本

僕が出口治明さんの熱心な読者で、APU(立命館アジア太平洋大学)の東京キャンパスで感動的な出会いを果たしたこともブログ記事で配信させてもらったとおりである。

本書「逆境を生き抜くための教養」は、以前既に読んでいた。本書の最終ページに書きこみがあって、それによると2024年2月9日に読了している。ちょうど1年半前のことである。

出口さんと感動の対面を果たしたのは、2024年の2月16日だった。先生と面談するにあたって、それまでに1冊でも多くの先生の著書を読んでおこうと夢中になって読み込んだ際の1冊だったことになる。

それなのに、どうして直ぐにブログ記事にしなかったのか不思議だが、他に書かなければならない記事に追われてしまったのだろう。気が付いたらあれから1年半が経過してしまった。

今回、僕自身がちょっとした挫折を体験し、図らずも逆境に陥ることになったことを受けて、改めて読み返したところ、非常に感銘を受けて、ポジティブな気持ちになれたので迷わず取り上げることにした。

読み応え十分だった。

スポンサーリンク

今回は必要に応じて読み直した

素晴らしい本だった。1年半前にしっかり読み込んでいたので、内容は理解しているつもりだった。確かにちゃんと理解していて、ポイントも良く覚えていた。

ところが、今回は自分自身の必要に応じて、ちょっと大袈裟に言うとすがるような思いで再度読み返してみたわけである。すると、既に知っていたはずの内容が、まるで違った真実味と迫真性を帯びて迫ってきた。

今回は2回目ということもあったのだろうが、読む側が必死になって答えを求めていたせいだろうか。わずか一日、ホンの数時間で読み切ってしまった。本当にアッという間と言ってもいい。

スポンサーリンク

案の定、答えが見つかった!

そして、期待していたとおりに案の定、この本の中に答えがあった。求めていたものがこの中にあったのだ。

逆境から脱出する術が見い出せたのである。

凄い本だった。色々と迷い、悩んでいた中で、本書の中に一筋の光明を見出した。これを読んで、かなり元気をもらうことができた。

この1冊だけで全て解決とはならないが

ある1冊の本を読んだだけで、今、自分が抱えている問題が全て一挙に解決する。そんな魔術のようなものはさすがに存在しない。

僕は若い頃から、本によって救われた経験を何度もしてきたが、それだけで100%救われることは稀だ。人生はそんなに単純なもの、僕が抱えている問題もそんなに簡単なことではない。

だが、進むべき方向性と、物事の考え方はしっかりと伝わってきた。心の奥深くしっかりと響き渡った。こうなればしめたもの。後は自ずから時間と、本書を読んだことによって得られた僕の中の何かが解決してくれるだろう。

この本で、僕自身が光明を見いだせた。救われた、そう思った。

出口先生に心から感謝したい。

スポンサーリンク

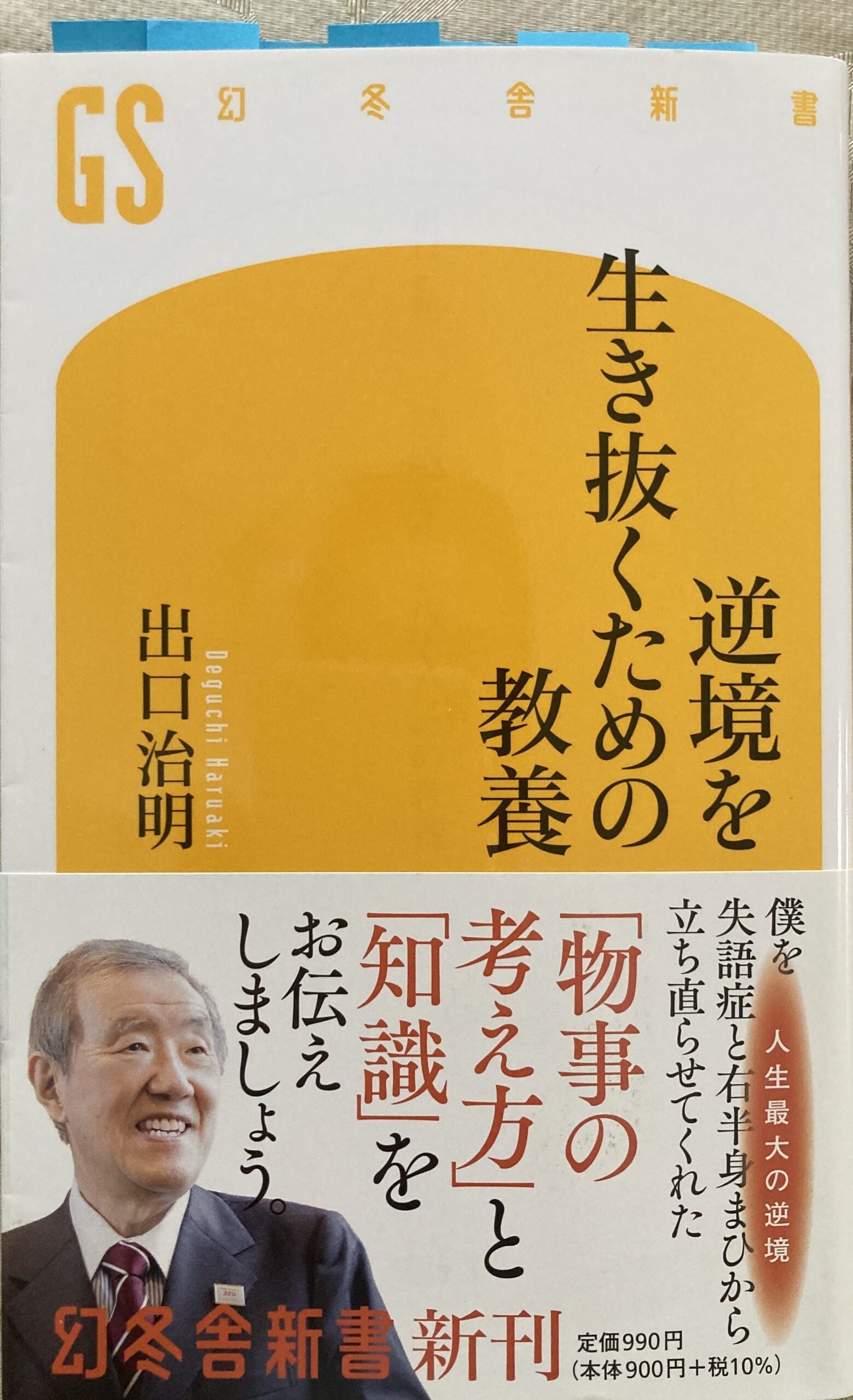

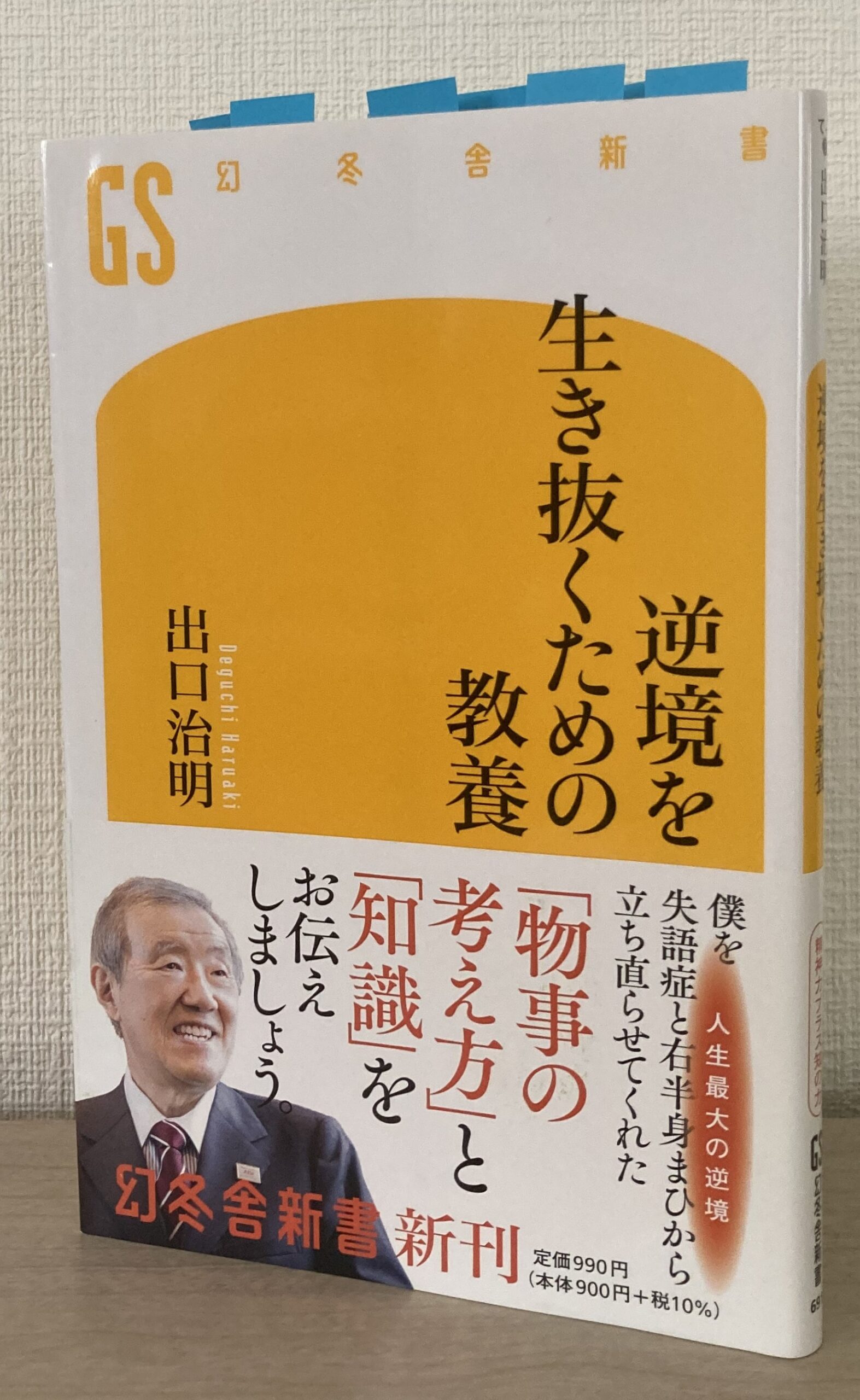

「逆境を生き抜くための教養」の基本情報

幻冬舎新書。2023年5月30日 第1刷発行。僕のは手元の本もこの第1刷のもの。

ページ数はあとがきを入れて206ページ。かなり薄めの新書本である。内容はかなり盛りだくさんで幅が広いが、平易な言葉で書かれていて、非常に分かりやすい。

内容は逆境というかなり深刻なテーマでありながら、スイスイと読めてしまう。

僕は今回の2回目は、必要に応じてむさぼるように必死で読んだということもあったが、本当にホンの数時間で精読できた。

スポンサーリンク

全体の構成等

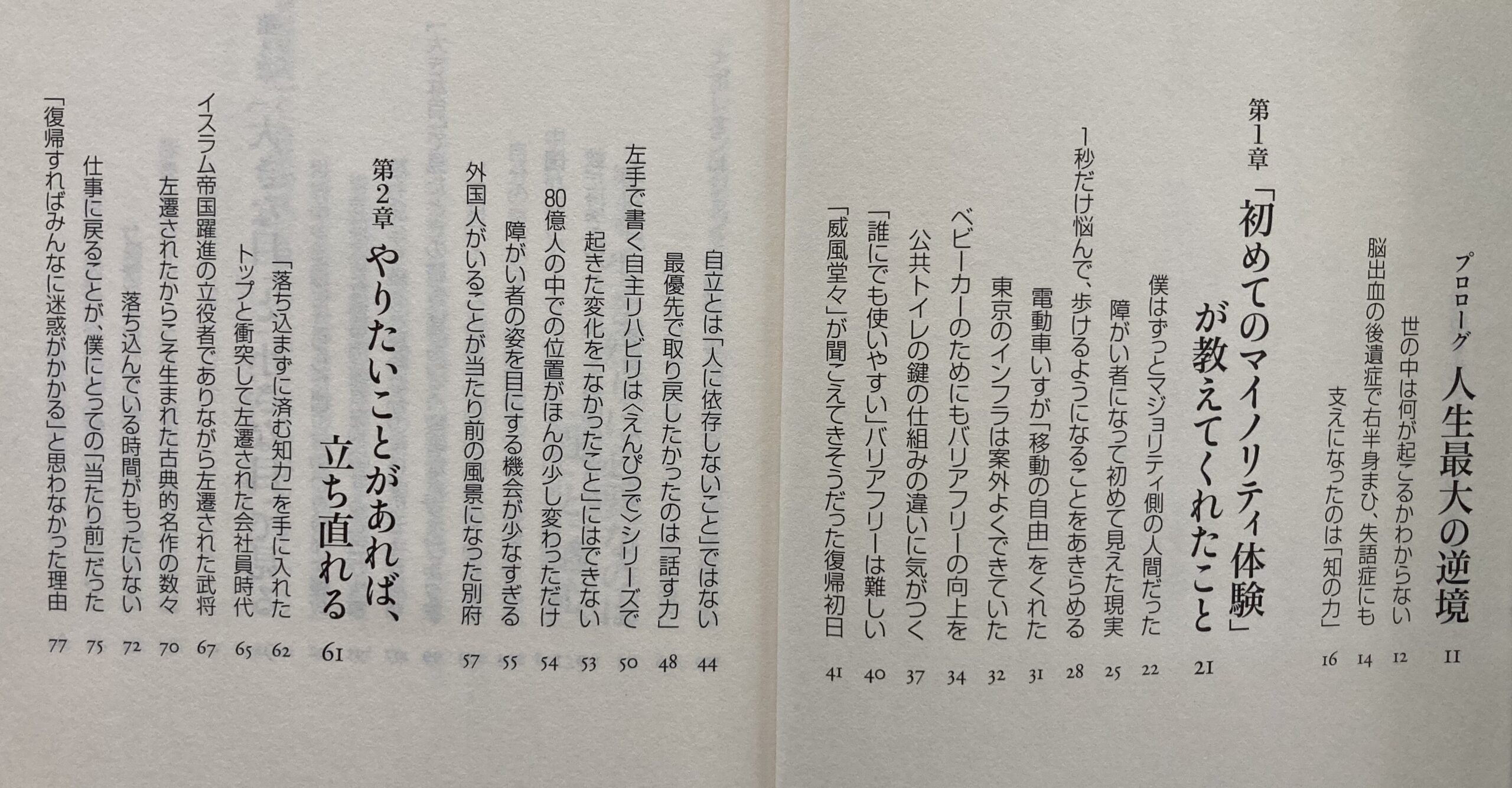

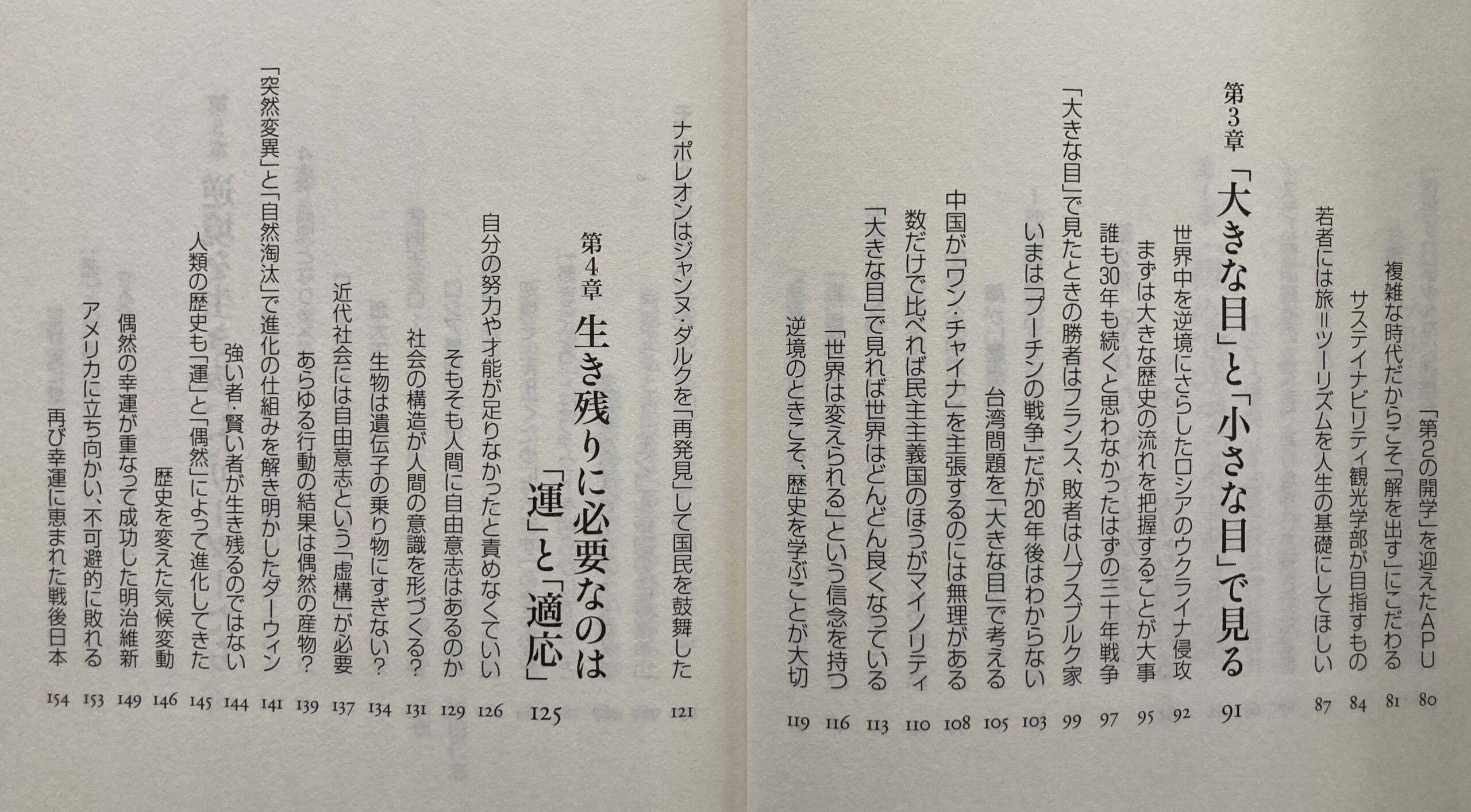

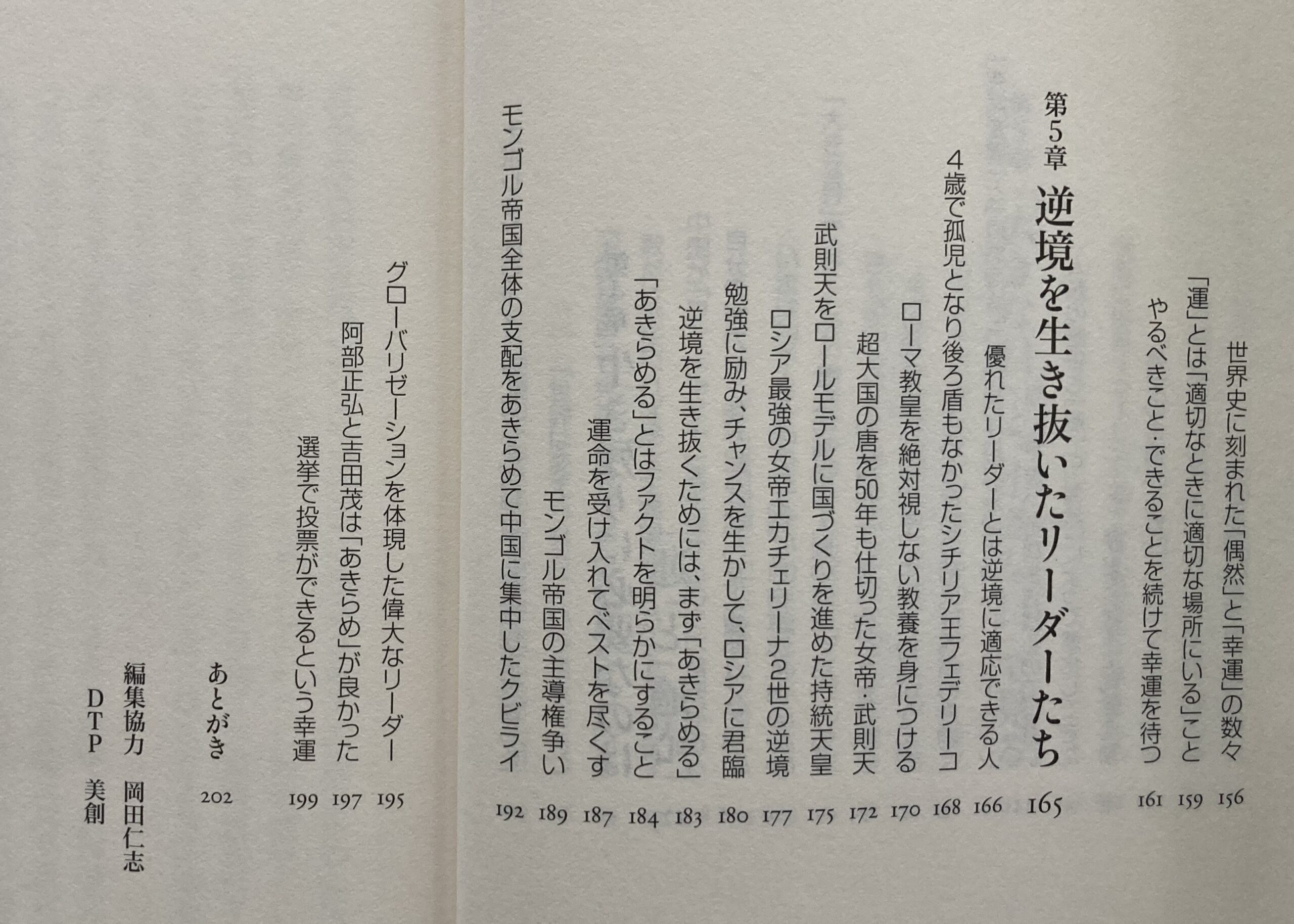

冒頭のプロローグの後に5つの章が続き、最後にあとがきがある。

プロローグ 人生最大の逆境

第1章 「初めてのマイノリティ体験」が教えてくれたこと

第2章 やりたいことがあれば、立ち直れる

第3章 「大きな目」と「小さな目」で見る

第4章 生き残りに必要なのは「運」と「適応」

第5章 逆境を生き抜いたリーダーたち

あとがき

スポンサーリンク

脳出血で倒れた後の執念の1冊

本書の最大の注目点は、出口さんが突然の脳出血で倒れ、右半身まひと失語症に陥ってから書かれた本であることだ。

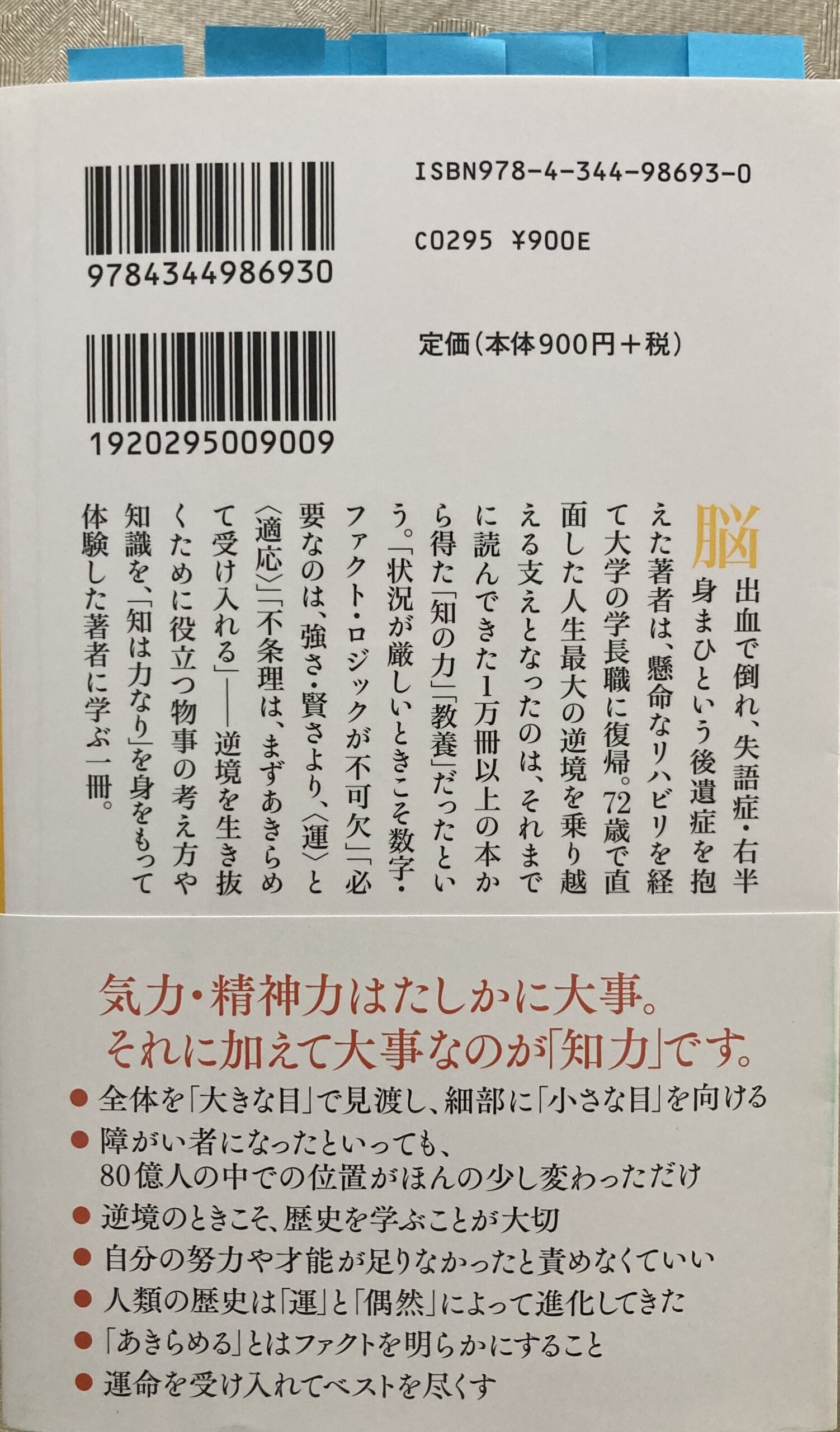

本の帯に書かれているメッセージにはこうある。

「僕を 人生最大の逆境 失語症と右半身まひから立ち直らせてくれた「物事の考え方」と「知識」をお伝えしましょう」と書かれている。

出口さんが福岡市の宿泊先のホテルで脳出血で倒れたのは、2021年の1月のことだった。そして本書の発行は2023年5月。ほぼ2年後のことである。

あとがきの最後に

「本書は、僕が幻冬舎の小木田順子さんとライターの岡田仁志さんにお話ししたことを、僕のこれまでの発言や著作の内容なども参考にして、岡田さんが原稿にまとめてくれました。云々」と書かれている。

したがってこの本は、厳密にいうと出口さん自身が書かれた本ではない。口述筆記に近いものだろうが、そもそも失語症になってリハビリに励んでいる中で、よくぞここまでの内容を伝授できたものだと感心してしまう。

出口さんの執念を感じさせる貴重な1冊と呼ぶしかない。

スポンサーリンク

病気や怪我からの立ち直りの本ではない

本書には、実は多少誤解を受ける危険性が潜んでいる。

著者の出口さんご自身が脳出血で倒れて重い右半身まひと失語症に陥り、そこからの奇跡的な快復に成功しているため、本書の「逆境を生き抜くための教養」というタイトルを見ると、一般的には、病気や怪我などで身体に致命的なハンディを負った人の、そこからの脱出法が書かれていると思われがちな点である。

そう思われたなら、大きな誤解である。確かに出口さんは重いハンディを背負って、今もリハビリを続けている。

本書の中にも、そこからどうやって自分を取り戻し、前向きに取り組んだのかというエピソードはふんだんに出てくる。

だが、それも「逆境」と言う悪い状況の一場面であって、出口さんが本書で言おうとしている「逆境」はもっと遥かに大きく広い範疇だ。

様々な挫折や失敗、叶わなかった夢、実現したかったもののできなかったこと、失恋なども含めて、我々の人生の中で何度か直面させられる苦しくて辛い局面、その全てが逆境だ。

順境ではない全ての逆境を如何に生き抜くか、それがテーマとなっている。

スポンサーリンク

内容は極めてスケールが大きい

その意味では、本書のスケールは頗る大きい。歴史の話しが頻繁に出てきて、最終章に到っては、歴史上の人物たちが逆境を克服して、更に大きな成功を収めた具体例が取り上げられている。

著者自身の個人的な病気のことから歴史上の人物が苦闘した話しまで、縦横無尽に逆境が語られる。

歴史上の英雄たちだけではない。本書に登場する人物の中で最も重要なのはダーウィンだろう。「種の起源」を舞台に数十億年に及ぶ生命の歴史にまで話しが及ぶ。

「逆境」という概念の捉え方が半端じゃない。

その中から、「大きな目」と「小さな目」。そして「運」と「適用」という重要な考え方が出てくる。

スポンサーリンク

「大きな目」と「小さな目」という発想

出口さんは、「僕たち人間の前に立ちはだかる逆境は、その大半が「小さな目」で見える環境の変化によるものです。「大きな目」でみれば、どんな逆境もいつか必ず終わりを迎えます。

ですから、逆境にさらされたときには、それが過ぎ去ったときのために準備を整えておくことも必要です」と説く。

そして「逆境にあるときこそ、やはり歴史を学ぶことが大切です。歴史を学べば、逆境がいつまでも続かないことがわかり、未来へ向けた勇気を持ちうことができるのです」という。

「歴史という「過去」の中には、現在の逆境を生き抜き、「未来」を変えるための勇気や希望の種がたくさん埋まっています」

このように出口さんは歴史を学ぶことの重要性を強調する。他の著作で出口さんが繰り返しその必要性を強調する「縦軸と横軸」のうちの縦軸の発想が歴史なのである。

逆境から抜け出すために過去の歴史から学べという発想は、僕も歴史、特に世界史が非常に好きなだけに、大いに勇気づけられた。

スポンサーリンク

生き残りに必要なのは「運」と「適用」

更にもっと現実的な即効的な思考法、「物事の考え方」がある。

これをしっかりと咀嚼できれば、精神的にはかなり楽になれる。

「自分の努力や才能が足りなかったと責めなくていい。自分がどのように生きていようが、逆境になるときはなる。僕たちを取り巻く環境は、さまざまな運と偶然の要素が重なることで、良くも悪くもなる」として、ここでダーウィンの「進化論」を引き合いに出す。

「突然変異」と「自然淘汰」である。そして、人類の歴史も「運」と「偶然」によって進化してきたと、様々な歴史的事実を上げて論証していく。

環境への「適応力」が不可欠

出口さんは言う。「僕は歴史を知れば知るほど、この世は偶然の積み重ねで動いているという確信を深めます。そういう世の中で生き残るためには、やはり環境への適応力が欠かせません」と。

そしてこう結ぶ。

「目の前の逆境は、次の順境へ向けた準備期間だと考えればいい。そう心得てやるべきこと・できることを続けて、状況が転じるのを待つ」

目から鱗が落ちた。この言葉で僕は救われた。

スポンサーリンク

「あきらめる」ことで復活を目指す

最後に強調するのは「あきらめる」という発想だ。

今、逆境に陥って悪戦苦闘している真っ最中にあって、「あきらめる」「あきらめろ」と言われることは辛い。そう簡単にあきらめられるものじゃない。今、あきらめたら今までの努力、血と汗がただ無駄になってしまう。

だから、逆境の真っ只中にいる人に向かって、「あきらめろ」と説くことは、残酷だ。現に僕だって、今、「あきらめろ」と言われることは耐え難い。そんなことを言われても少しも救いにならなければ、アドバイスにもならない。

そう思ってしまう。

だが、ここでも出口さんは「大きな目」で歴史をひも解いてくる。歴史上で大きな功績を残した著名人が、一旦壁にぶち当たった際に、「あきらめた」ことで次の大事業に繋がったと何人もの例を出してくる。確かに頷けるものばかりだ。

ファクトに基づいてロジカルに考える

出口さんは精神論を説くのではない。

出口さんが物事を考える際にいつも大切にしていることとして「数字(データ、エビデンス)・ファクト・ロジック」というものがある。

その中の「ファクト」をつまびらかにして判断の材料にするのが、「あきらめる」ということで、「まずはあきらめなければ、次に向けてロジカルに考えることができない」という。

決して精神論ではない。

「あきらめる」は、「運命を受け入れてベストを尽くす」ことと同義だという。

そして、「ファクトに基づいてロジカルにあきらめることができる人こそが、信頼に足る人」だと結ぶ。

スポンサーリンク

逆境に陥った際に読みたい貴重な一冊

200ページの薄い新書本ながら、内容は実に多岐に渡っており、非常に参考になった。出口さんの言葉に頷かされることしきり。

特に今回は僕自身が逆境に陥ったこともあって、心から信頼し、尊敬している出口先生の著書の中からヒントを得ようと読み返したのだが、見事に僕の期待に応えてくれた。

重ねて言うが、こんな言葉の数々に勇気付けられた。

1.目の前の逆境は、次の順境へ向けた準備期間。そう心得てやるべきこと・できることを続けて、状況が転じるのを待つ。

2.ファクトに基づいてロジカルに考える。

3.ファクトを明らかにして、あきらめるべきものはあきらめ、運命を受け入れてベストを尽くす。

僕の心に突き刺さった出口さんの教えだ。これは決して精神訓話ではない。

著者の出口さん自身が、右半身まひと失語症という重い後遺症に陥りながら、絶望することもなければ、気持ちが落ち込むこともなく、あの状況の中で見事にAPUの学長に復帰した、そういう実体験に基づいている。

もちろん、誰でも出口さんのようになれるわけではない。

要は、あんな悲惨な状況に陥りながらも復帰を果たした出口さんには、それを支えていた「物事の考え方」と「教養」があったということだ。

僕は実際に、本書で救われた。

逆境に陥って、今、苦しんでいる人はとにかく本書を読んでほしい。ただ嘆き、愚痴っていても物事は先に進まない。

どうか本書を手に取ってほしい。きっと参考になるはずだ。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

990円(税込)。送料無料。電子書籍もあります。こちらは941円(税込)。

逆境を生き抜くための教養 (幻冬舎新書) [ 出口 治明 ]

【電子書籍】はこちらです。941円(税込)。