目 次

これぞ稲盛和夫の核心に迫る1冊

稲盛和夫の本を継続的に読み続けている。今回は比較的薄い文庫本ながらも、稲盛和夫の経営哲学の核心に迫る重大な本だ。

「稲盛和夫の実学 経営と会計」である。

前にも書いたが、膨大な量がある稲盛和夫の著作は、経営の各論を具体的かつ実践的に解き明かすものと、もっと大局的な見地に立って、人生論や精神論に訴えかけるエッセイ色の強いものと、大別すると2種類に分けられる。

加えて、稲盛塾の塾生との経営に関する質疑応答を取りまとめたもう一つのカテゴリーがある。

具体的かつ実践的な各論に斬り込む本としては、今回取り上げる「稲盛和夫の実学」と「アメーバ経営」の2冊が双璧だろうと思われる。どちらも今では文庫本になっているが、先ずはこの2冊をじっくり読み込むことが重要となるだろう。

今回は、先ず「実学 経営と会計」の方を読んだわけである。実に有意義な素晴らしい名著だった。

スポンサーリンク

「稲盛和夫の実学 経営と会計」の基本情報

日経BP、日本経済新聞出版の日経ビジネス文庫の1冊だ。2000年11月7日に第1刷発行で、僕の手元にあるものは2025年5月8日発行の第60刷だ。薄っぺらい文庫本が25年間も発行され続け、60刷に至っているというのは凄い。非常に良く売れ続けていることが分かる。

オリジナルは、1998年10月に日本経済新聞社から刊行された単行本だった。それが2年後に文庫化され、今日に至っている。

194ページしかない。かなり薄い文庫本といっていいだろう。しかし、内容は濃く、稲盛経営哲学の核心をなす「会計」について、その原理と原則が詳細に述べられている。

スポンサーリンク

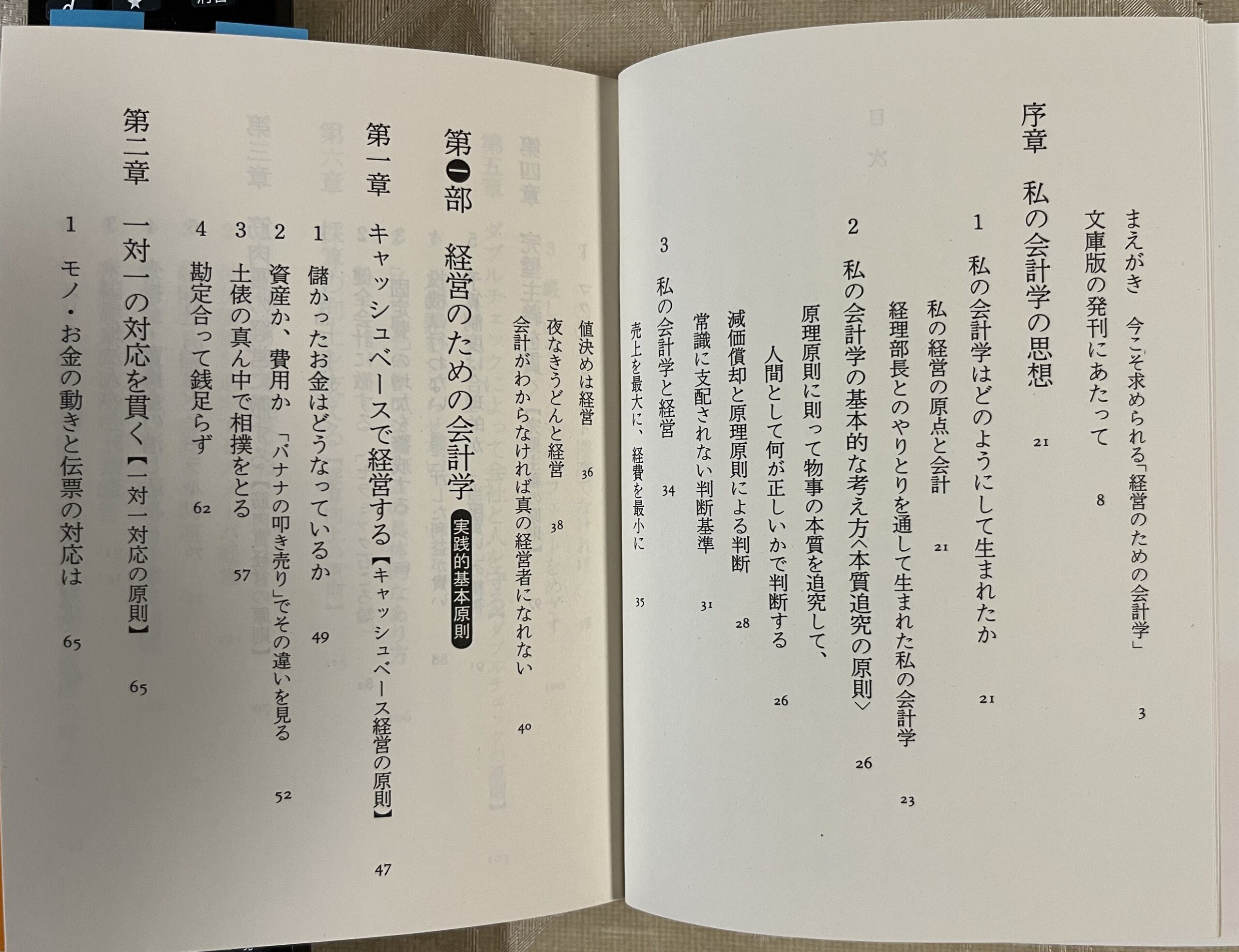

本書の全体の構成等

本書は大きく3つの部分から構成されている。序章、第1部と第2部の3部構成だ。

序章は、「私の会計学の思想」

これが非常に重要な部分。約20ページある。

第一部は、「経営のための会計学」実践的基本原則

ここが本書の中核部分。ここだけで100ページ以上あって、全7章から成り立っている。

第二部は、「経営のための会計学の実践」盛和塾での経営問答から

塾生からの質問に稲盛さんが詳しい解説で応え、アドバイスする部分となる。第一部で解き明かした会計の基本原則を、実際に経営の最前線でどのように活かしていくのかという実践編で、これが期待以上の読み応え十分な部分であった。

まえがき

文庫本の発刊にあたって

第一部 経営のための会計学 実践的基本原則

第一章 キャッシュベースで経営する【キャッシュベース経営の原則】

第ニ章 一対一の対応を貫く【一対一対応の原則】

第三章 筋肉質の経営に徹する【筋肉質経営の原則】

第四章 完璧主義を貫く【完璧主義の原則】

第五章 ダブルチェックによって会社と人を守る【ダブルチェックの原則】

第六章 採算の向上を支える【採算向上の原則】

第七章 透明な経営を行う【ガラス張り経営の原則】

第二部 経営のための会計学の実践 盛和塾での経営問答から

序章は3つの部分からなる。この部分は重要なので、それぞれのタイトルを引用しておく。

1 私の会計学はどのようにして生まれたか

2 私の会計学の基本的な考え方<本質追及の原則>

3 私の会計学と経営

それぞれの下は更に2~4のチャプターに分かれ、タイトルが付いている。

第一部の7つの章も、それぞれが更に3~6つのチャプターに細分化されている。

第ニ部の盛和塾塾生との経営問答は、5つ用意されており、「おわりに」で締められる。

190ページ強の薄い文庫本がこのようにかなり細かく細分化され、丁寧なタイトルが付くことで、非常に読みやすく、理解しやすくなっている。

稲盛経営哲学を学ぼうとする読者に、少しでも分かりやすく、理解しやすくするための工夫と努力には頭が下がる。

スポンサーリンク

決して難しいことは書かれていない

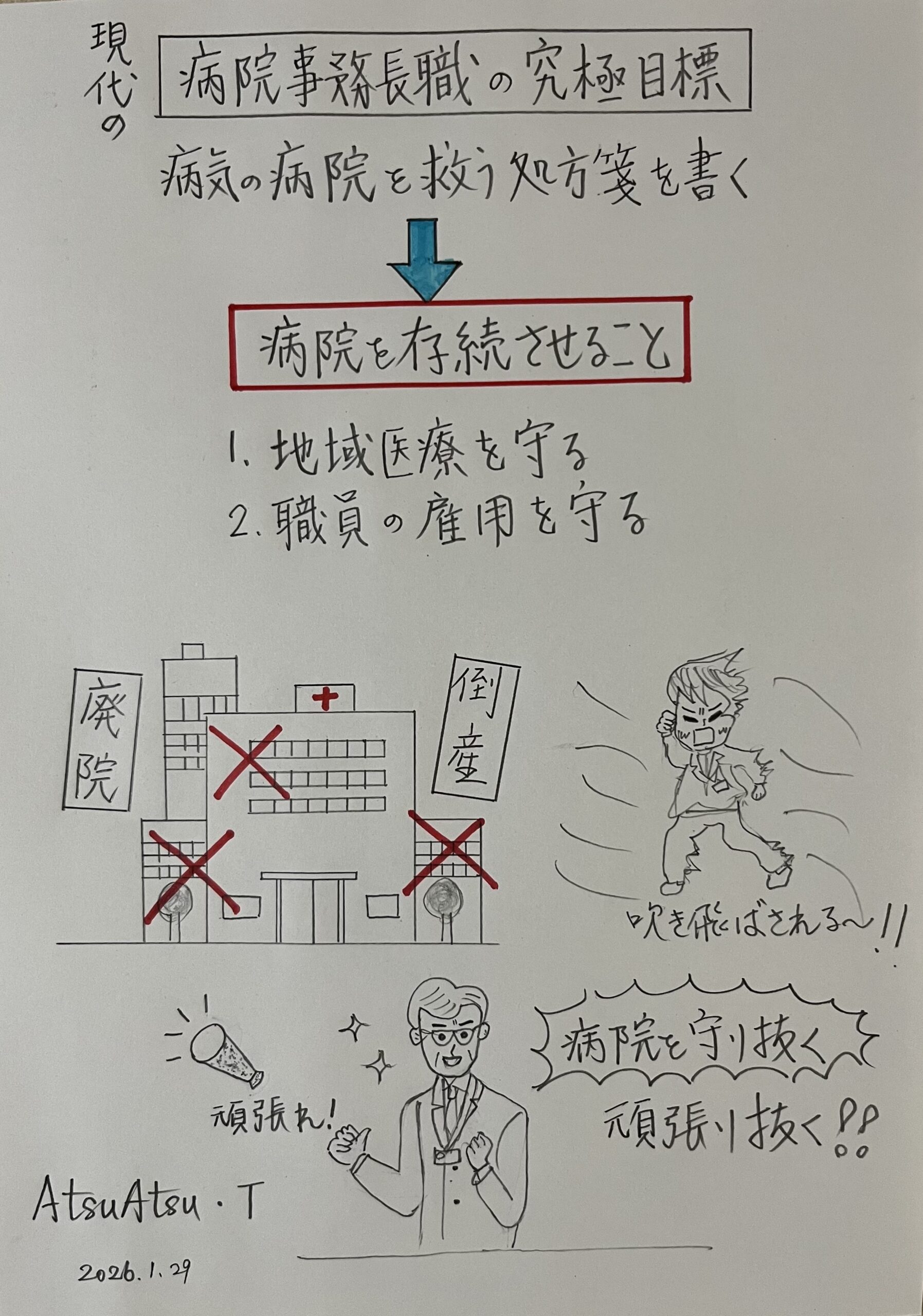

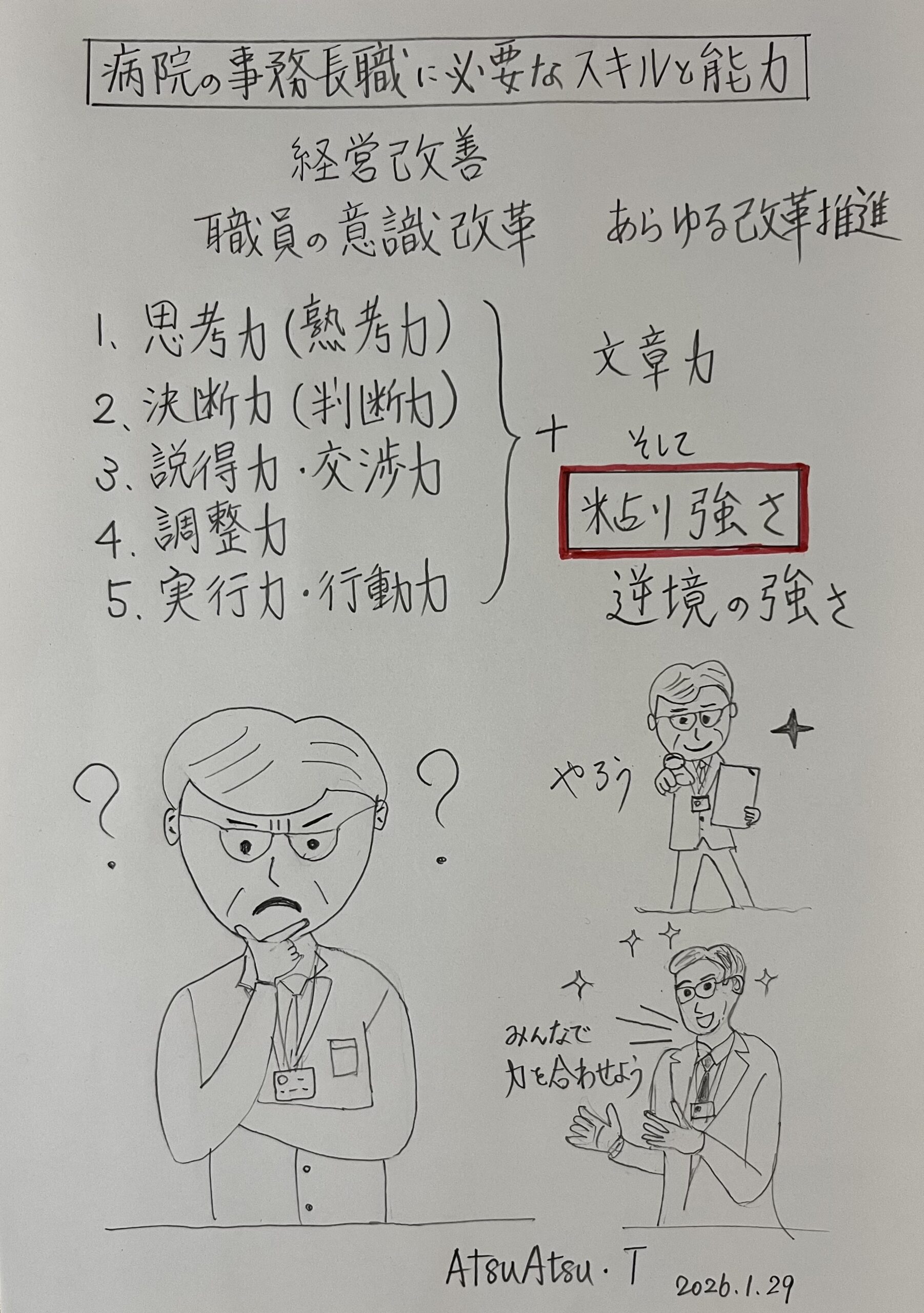

僕は会計や経理の専門家ではない。とは言っても、全国6カ所の総合病院で25年以上に渡って事務長職(事務長・事務部長・事務局長)を務め、会計や経理の実務やルールについてある程度は分かっており、読むのにそれほど難しくはなかった。

本書で書かれていることは重要なことばかりで、しっかり理解した上で、確実に実践しなければならないことばかりだが、特別に難しいことが書かれているわけではなく、かなり短時間で読み切ることができるだろう。

ページ数が少ない上に、フォントがかなり大きめで、物理的にも非常に読みやすかったという面もあるが、稲盛和夫の文章が非常に分かりやすく、読みやすいもので、しかも説得力に溢れたものだったからだ。

かなり具体的な会計の取扱いが書かれているが、実際に会計や経理の実務に関わったことがなくても、つまり会計の知識が全くない人であっても、読み切るのにそう抵抗はないと思われる。

スポンサーリンク

会計の技術ではなく、本質を解き明かす

それは本書が具体的な実践に斬り込んだ本だと言っても、会計や簿記に関する現場的なハウツーを解説した本ではないからだ。

それらは別のところでしっかり学んでもらう必要がある。

稲盛さんが言わんとしていることは、もっと高所から、つまり善き経営を推し進めるに当たって、会計がどう処理されていなければならないか、逆に言えば、会計処理を正しく行うことによって、単なる会計処理を超えて、経営の本質に直結するような経営哲学、稲盛和夫がいう「フィロソフィ」に直結させることの重要性を解き明かそうとしている。

冒頭の「まえがき」で稲盛和夫はこう書いている。

「経営者は、自社の経営の実態を正確に把握したうえで、的確な経営判断を下さなければならない。そのためには、会計原則、会計処理にも精通していることが前提となる。

(中略)

本書は、私の考える経営の要諦、原理原則を会計的視点から表現したものであり、少し過激な表現ではあるが、「会計がわからんで経営ができるか」という思いで出版させていただいた。それは、混迷する時代に、血を吐くような思いで叫んでいる、私の𠮟咤激励であることをどうかご理解いただきたい」

と、あの稲盛さんが例がないくらい強い思いを吐露している。

読みやすいものではあるが、本書に込めた稲盛和夫の思いは実に強く、鬼気迫るようだ。非常に分かりやすい丁寧な言葉で書かれているが、稲盛さんの信念と不屈の熱い想いは微動だにせず、貫かれている。

優しく丁寧な言葉で、固い信念を語る。稲盛さんの真骨頂だろうか。心して向き合う必要がある、渾身の1冊である。

スポンサーリンク

本書の真の目的、一番読むべき人は

僕のような会計の門外漢でも、ここに書かれている基本原則は分かっているつもりで、ハッキリ言ってしまうと当たり前のこと、この世界の常識と言ってもいいものばかりだ。

尊敬し、私淑している稲盛さんに失礼な言い方となるが、当たり前のことばかりで、目新しいことは何もない。

誤解しないでほしい。だから本書はあまり価値がないとか、読むに値しないなどと言いたいわけではない。むしろ全く逆で、会計の基本原則、ルールを知っている人にこそ、読んでいただきたいものなのだ。

会計に携わる者なら当然に知っている基本原則が、どうして必要なのか、どうしてそれを貫き、厳守しなければならないのか、その根本理由、会計の本質を理解してもらうことが一番重要なのである。

なぜ、頑なまでにそこまで「一対一」に拘るのか?「ダブルチェック」に拘るのか?

本質に遡ってその必要性を力説するのである。

その根本理由と本質を理解すれば、会計が会社、組織の経営に当たって最も中核になることが自ずから分かってくるはずだ。

本書はそんな稲盛和夫の哲学に貫かれている。

経営哲学とリーダーシップの本かも

本書は会計、経理、簿記の技術やハウツーを身に付けた会計マンに、会計処理を巡って絶対に守り抜かなければならない重大な実践的な基本原則があるということを再認識させることも大きな狙いではあるだろう。

だが、稲盛さんが一番念頭に置いているのは、会社や組織のトップである経営者である。

本書は経営者が会計の基本原則を熟知し、厳守させ、そこから導き出される経営実態を正確かつ適切に認識、把握した上で、高度な経営判断を下さなければならないと説く。

そういう意味では本書は経営哲学とリーダーシップの本と言っても過言ではない。

そのことは、第ニ部の想定問答集を読むと、目から鱗が落ちるように具体的に理解でき、納得させられる。

スポンサーリンク

実際にやり通すことの難しさ

もう一点、非常に重要な点は、ここで書かれている会計の基本原則は理解していたとしても、それを実際の現場において実行すること、日々、確実に遂行していくことの困難さを伝えている。

理解はしていても、分かっていても、ついついやってしまう甘さと油断。それを戒める本でもある。

質疑応答が予想外のおもしろさ

本書の狙いを理解すると、会計の基本原則を厳守することで、初めて理想的な経営ができ、両者は車の両輪どころか、表裏一体、同一のものであることが理解できる。

第一部では個々の会計の原則が縷々述べられているが、稲盛さんがいうように、それが実際の経営の場にどのように有機的に連動していくのか、それが第二部の質疑応答を読むことで、目から鱗が落ちることになる。

これを読むことで、稲盛さんが言おうとしていたことが、立体的に膨らんでくる。

本当におもしろい。ちょっとドキドキしてしまうくらいのおもしろさである。稲盛経営哲学の核心に触れたような感動がある。

もちろん、経営者の課題に対して会計の視点からは具体的にどう実践すべきなのか、そのあたりが良く分かり、経営やコンサルティングに従事するものにとって非常に参考になることは言うまでもない。

スポンサーリンク

稲盛経営哲学の本質に迫る貴重な名著

薄くて読みやすく、直ぐに読めてしまう文庫本ながら、中身は濃厚で、勉強になることばかりである。

前述の通り現場の第一線で働く会計マン、経理マン、もちろん会社や組織のトップである経営者に読んでもらいたいのは当然であるが、そのトップを支える会社や組織の幹部職員こそ、読まなければならない本と言っていいだろう。

これほど稲盛経営哲学の中枢が理解できる本は稀かもしれない。

是非とも読んでほしい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

576円(税込)。送料無料。

この名著が税込みで600円もしないなんて、何て恵まれているのか!と思わず感謝してしまいます。

経営と会計、経理に興味のある方は必読の1冊。すぐにでも読んでほしいです。