目 次

大好きなシューマンのこと

好きな音楽とCDは山のようにあれど、今回はとっておきの1枚を紹介したい。

シューマンである。シューマンは僕の最も好きな作曲家に属する。

僕が熱愛している作曲家はモンテヴェルディ、バッハ、ドビュッシー、ヤナーチェクを筆頭に、シャルパンティエ、ラモー、テレマン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ロッシーニ、スメタナ、ムソルグスキー、フォーレなどたくさんいる。ブラームスやブルックナーも外せない。

シューマンもそんな中の一人であるが、この人物と作品に対しては、他の誰よりも特別に愛着がある。

スポンサーリンク

シューマンはロマン派音楽の権化

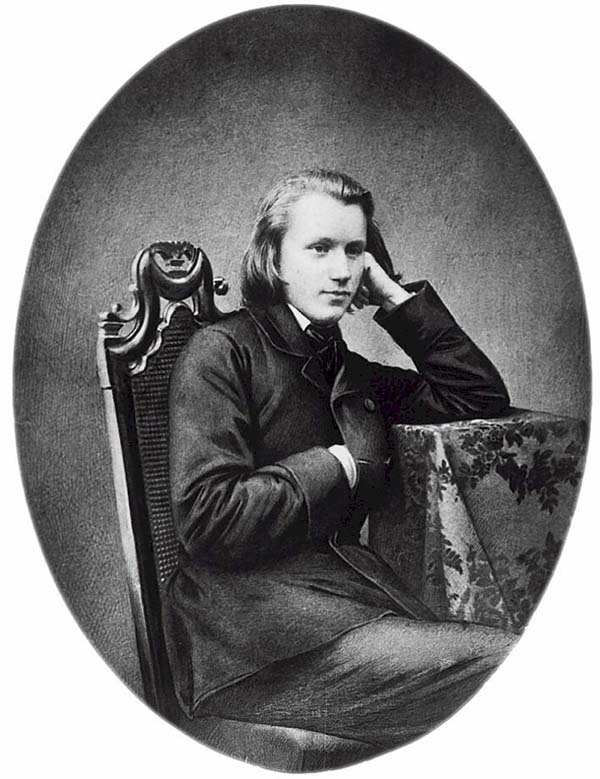

シューマンはドイツロマン派音楽の中枢に位置する作曲家で、権化あるいは化身と言ってもいい存在だ。

シューベルトの後を受け、若きブラームスを見出して育てた。

スポンサーリンク

シューマンの劇的な生涯

その人生が実に破天荒なもので、作品の内容だけではなく、シューマンの生き様そのものがロマン派を体現していた。それだけに興味が尽きない。

シューマンのピアノの師の娘があの有名なクララである。絶世の美女にして、当時のヨーロッパ最高のピアニストとして知られていた。シューマンの9歳年下だった。

そのクララと恋に落ちて結婚を申し込むが、何とクララの父親であるピアノの師匠が頑として結婚を認めない。頑なに反対され、困った二人は裁判に訴え、漸く判決で結婚が認められ、晴れて結婚に至る。

二人の間には8人の子供が生まれ、作曲家としても評価され幸福の絶頂に見えた40代、徐々に精神に異常をきたし、やがてライン川に身を投じる。一命は取り留めたものの、精神病院に収容され、そのまま2年後の1856年に亡くなった。享年44歳。時にクララは36歳、ブラームスは23歳の若者だった。

スポンサーリンク

クララとブラームスの関係

未亡人となったクララはブラームスと交流を続けながら、亡き夫の作品を世に出すことに尽力し、天寿を全うした。1896年死去、享年76歳。クララは最愛の夫シューマンが死んでから何と40年間も一人で生き続けたことになる。ブラームスの支えがあったのだが。

そのブラームスはクララの後を追うようにして翌1897年に亡くなる。クララの死から11カ月後だった。63歳没。クララとブラームスの年の差は、ブラームスがクララより14歳年下だった。

ちなみにシューマンとブラームスの年齢差は23歳。

親交の深かったクララとブラームスはシューマン亡き後、恋愛関係に陥ったという話しが現代に至るまで伝っているが、裏付けるものは何もない。

むしろ、ブラームスはシューマンとクララとの間に生まれた三女のユーリエに恋心を持っていたことは広く知られている。ユーリエ本人はもちろん、クララも知らなかったようで、ユーリエの結婚によって失恋で終わった。

ブラームスは63歳で亡くなるまで、一度も結婚しなかった。

スポンサーリンク

シューマンの精神疾患の病因は

ライン川に投身という自殺未遂を引き落とし、精神病院に入院したまま2年後に亡くなるという悲惨な状況をもたらしたシューマンの精神疾患の病因は何だったのか?

8人の子供を抱えながら36歳で未亡人になったクララの気持ちを思うと、耐え難い。シューマンが自殺未遂を起こした時、クララはまだ34歳の若さであった。何とも哀れなクララ。

シューマンの末っ子フェリックスは、シューマンの自殺未遂の直後に産まれている。クララにとって地獄のようだっただろう。

そのフェリックスは音楽的な才能に満ち溢れていたが、病弱で24歳の若さで夭折してしまう。肺結核だった。何とも気の毒なクララである。

今では、シューマンの病因は梅毒だったと明らかになっている。シューベルトもシューマンも、そしてスメタナも、僕の大好きな作曲家は何人も梅毒で亡くなっている。

ペニシリンがもう少し早く発見されていればと思わずにいられない。

何とも波瀾万丈の人生だった。音楽評論家としても著名な存在で、シューベルトの名作の数々を世に紹介し、若き天才ブラームスもシューマンが見出して、育てた。

スポンサーリンク

作曲を巡っての尋常じゃない側面

シューマンという作曲家は本当に変わっている。凝り性というのか、集中型というのか。

数多くのピアノ曲や歌曲を作曲し、他にも室内楽に名作を残し、交響曲も4曲、ピアノやチェロのための協奏曲、オラトリオやオペラまで、ほぼ全てのジャンルに傑作を残しているが、作曲する際に、同じジャンルの曲ばかりを集中的に作り続けるのである。

クララと結婚するまではひたすらピアノ曲ばかり作曲した。念願かなってクララとの結婚が認められると、今度は一転して歌曲を量産。1840年は「歌曲の年」と呼ばれ、この1年間だけで120曲以上もの歌曲を作曲し続けた。

ちなみにクララとの結婚が認められ、「歌の年」となった1840年、シューマンはちょうど30歳だった。

翌1841年は「交響曲の年」、更に1942年は「室内楽の年」と言われている。一事が万事、このとおり。

古今東西の長い音楽史を通じても、こんな作曲の仕方をしたのはシューマンだけだ。

スポンサーリンク

歌曲とピアノ曲が最高

シューマンの数々の名作、傑作の中でも、彼の作品の魅力は歌曲に尽きる。そしてピアノ曲だ。

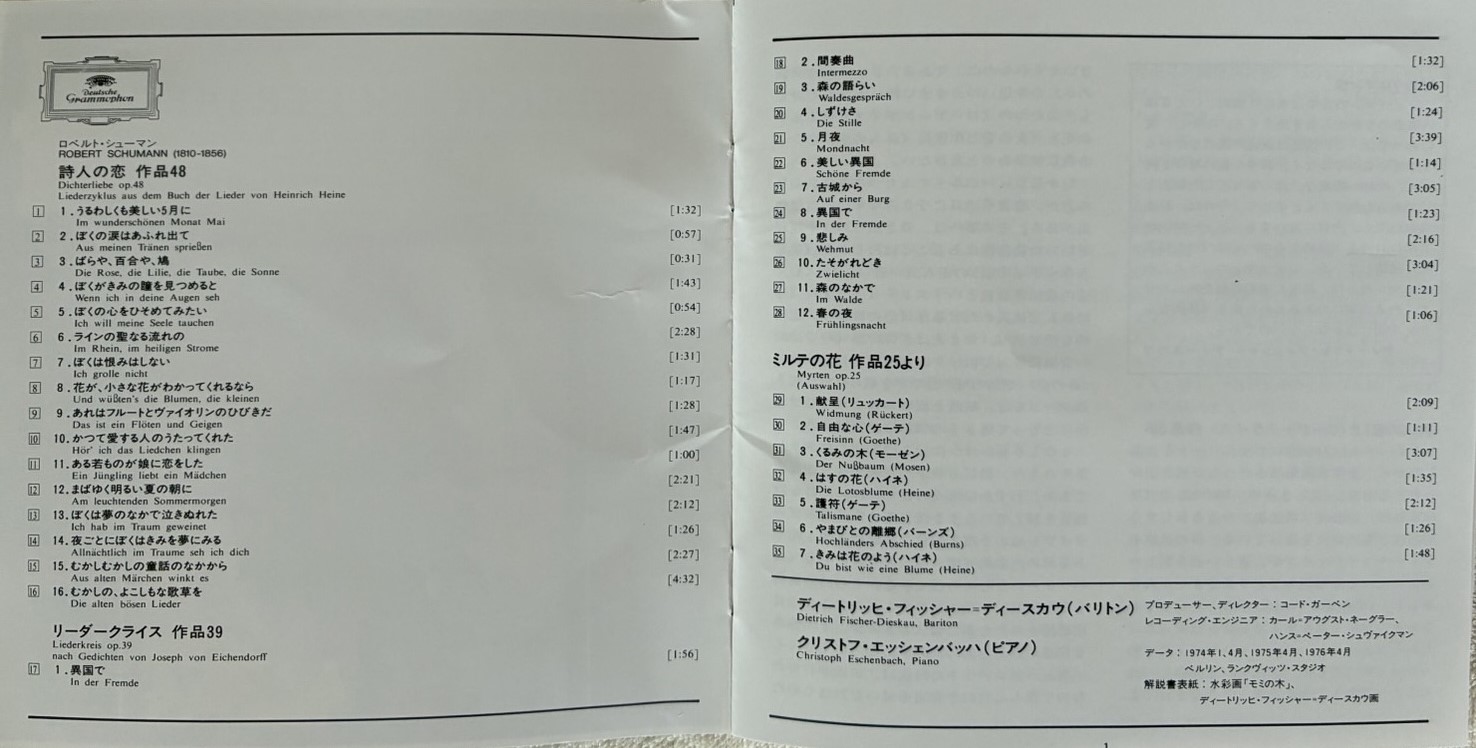

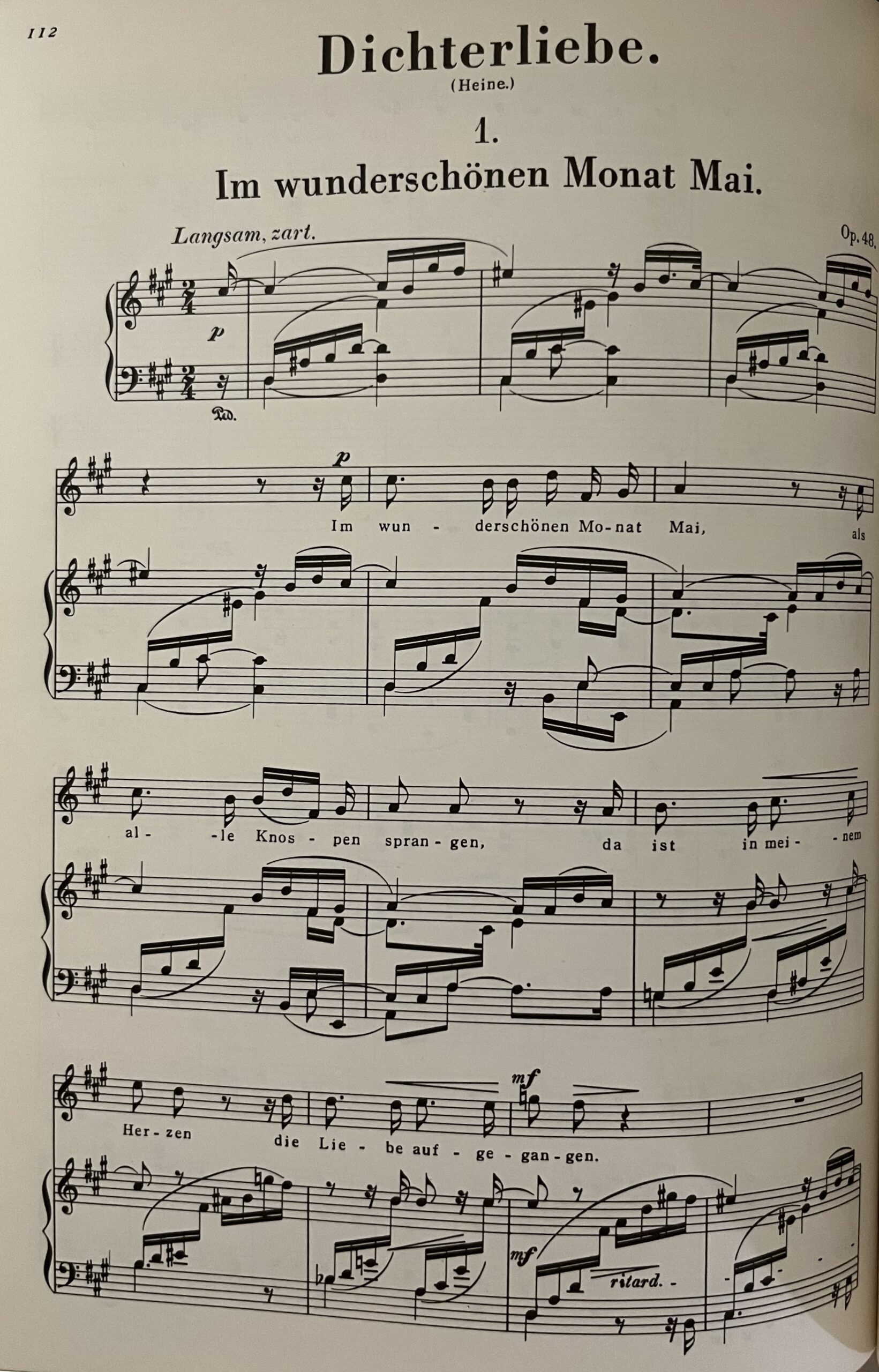

今回はシューマンの歌曲の中からとびっきりの名作を取り上げたい。歌曲集「詩人の恋」作品48である。

シューマンには優れた歌曲が非常に多いが、作品48の「詩人の恋」が最高傑作だ。いや、「詩人の恋」は歌曲の中の最高傑作というに留まらず、シューマンの全作品の中でも最高傑作だと、衆目が認めている。

シューマンの歌曲の位置付けと魅力

シューマンの歌曲の位置付けについて触れておきたい。

ドイツで作られた芸術歌曲を「ドイツリート」と呼ぶが、これを定着させたのがシューベルトであることは言うを待たない。シューベルトがいたからこそ、ドイツリートが盛隆を極めていくことになった。

そのシューベルトの後を受けて、ドイツリートを更に芸術的に高め、後進たちを歌曲の作曲に向かわせる役割を果たしたのがシューマンに他ならない。

シューマンがいなければ、その後のドイツリートの盛隆はあり得なかった。

シューマンの後、ドイツリートは引き続き盛んに作曲され続け、ブラームス、ヴォルフ、マーラー、リヒャルト・シュトラウスと高嶺が繋がっていく。

スポンサーリンク

シューマンの歌曲の特徴

シューマンはシューベルトが切り開いたドイツリートを一気に変えた。その大胆な革新性は凄まじい。

シューベルトの歌曲は有節歌曲といって、一定のメロディがあって、歌詞が変わってもそのメロディを繰り返す形式となっている。1番、2番と歌詞が変わっても同じメロディに詩を重ねていくわけだ。

もちろん、これが歌の一般的な姿である。現代の演歌でもJポップでも基本的にそうなっている。

ところが、シューマンの歌は違う。詩の内容に応じて、メロディが変化していく。1番、2番と歌詞を変えて同じメロディを繰り返すという発想がない。

これは凄いことだ。歌の在り方を根底から覆してしまった。歌の革命。特に、「詩人の恋」にそれが顕著だ。

もう一つは、メロディ重視の「歌う」というよりも、「語る」に近い。これが更に後の、「フランスメロディ」(フランスで作曲された芸術歌曲)のドビュッシーの歌曲などに受け継がれていく。

この辺りは、シューベルトの最後の歌曲集「白鳥の歌」の後半、ハイネ歌曲集にも早くも現れているのだが。これはシューベルトの恐るべき革新性だった。僕のブログを参照してほしい。

こんな風にシューマンは歌曲の姿を変えてしまった。僕はこんなシューマンの歌曲がたまらなく好きなのである。

3番目は、ピアノ伴奏の驚くべき向上。シューマンの歌曲ではピアノは単なる伴奏ではなく、歌とは別の独立した音楽を奏でることが多い。「声とピアノの二重奏」と呼ぶべきものに変貌している。

ピアノが独立した音楽を奏でることで、歌だけではなく音楽全体がひと際大きく深いものになる。

スポンサーリンク

シューマン最高の歌曲集「詩人の恋」

クララと結婚した1840年「歌曲の年」に作曲された。この年には歌曲だけで120曲以上も量産、量が多かっただけではなくて、その質も空前絶後の高みに到達した。

「詩人の恋」も「リーダークライス作品39」もいずれも1840年に作曲。他にも「ミルテの花」「リーダークライス作品25」、「女の愛と生涯」などシューマンの有名な歌曲は、全てこの「歌の年」1840年に作曲されている。

シューマンのリートの美しさを何と表現したら良いだろうか。シューベルトが命を吹き込んだドイツリートはシューマンというロマン派音楽の権化(化身)によって、未曾有の美しさと深さを誇ることになった。

僕はかねてより、「詩人の恋」は人類が創作した最高の歌であるばかりか、ありとあらゆるクラシック音楽の中でも屈指の作品だと信じている。

とびきり素敵なハイネの詩に付けられたシューマンの音楽の底知れぬ魅力に魂を奪われる。

歌うというよりも語るに近い絶妙なメロディと、伴奏というレベルを遥かに抜け出たシューマンならではの研ぎ澄まされた響きを誇るピアノ。

これを聴いて心がときめかない人はまずいまい。心が震える程に美しい。

スポンサーリンク

「詩人の恋」の個々の歌の一覧

ハイネの素晴らしい詩のイメージも伝わると思うので、それぞれの曲のタイトルを列挙する。

1.うるわしくも美しい5月に

2.ぼくの涙はあふれ出て

3.ばらや、百合や、鳩

4.ぼくがきみの瞳を見つめると

5.ぼくの心をひそめてみたい

6.ラインの聖なる流れの

7.ぼくは恨みはしない

8.花が、小さな花がわかってくれたら

9.あれはフルートとヴァイオリンのひびきだ

10.かつて愛する人のうたってくれた

11.ある若者が娘に恋をした

12.まばゆく明るい夏の朝に

13.ぼくは夢のなかで泣きぬれた

14.夜ごとにぼくはきみを夢にみる

15.むかしむかしの童話のなかから

16.むかしの、よこしもな歌草を

16曲からなるが、全体で30分足らずの短い曲。1曲当たり2分もない非常に短い曲の連作だと分かる。

第1曲~第6曲 愛の喜び

第7曲~第14曲 失恋の悲しみ

第15曲~第16曲 諦観の境地

この16曲、30分の中に、恋の芽生えから失恋を経て、諦観に至るまでの恋の全てが描かれる。

スポンサーリンク

先ずは冒頭「うるわしくも美しい5月に」

先ずは第1曲目「うるわしくも美しい5月に」に耳を傾けてほしい。

しっとりと静かに流れ出してくるピアノの前奏にたちまち心を奪われてしまう。心の琴線に沁み込む最美の調べである。

とろけてしまうような音楽。このほんの数小節だけで恋の喜びを知った若者の心の高まりと感動を音にしている。これを聴けば、誰だって心ときめく恋の思いと最高の季節である5月の感動を表現したものだと、痛感させられるはずだ。

後は、この感動が次々と展開されていく。本当にこんな音楽、他にはない。

【後編に続く】

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

フィッシャー=ディースカウとエッシェンバッハによる空前絶後、最高の名盤です。これが何と1,459円の廉価!

1,459円(税込)。送料無料。

シューマン:歌曲集≪詩人の恋≫≪リーダークライス≫≪ミルテの花≫より [ ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ ]