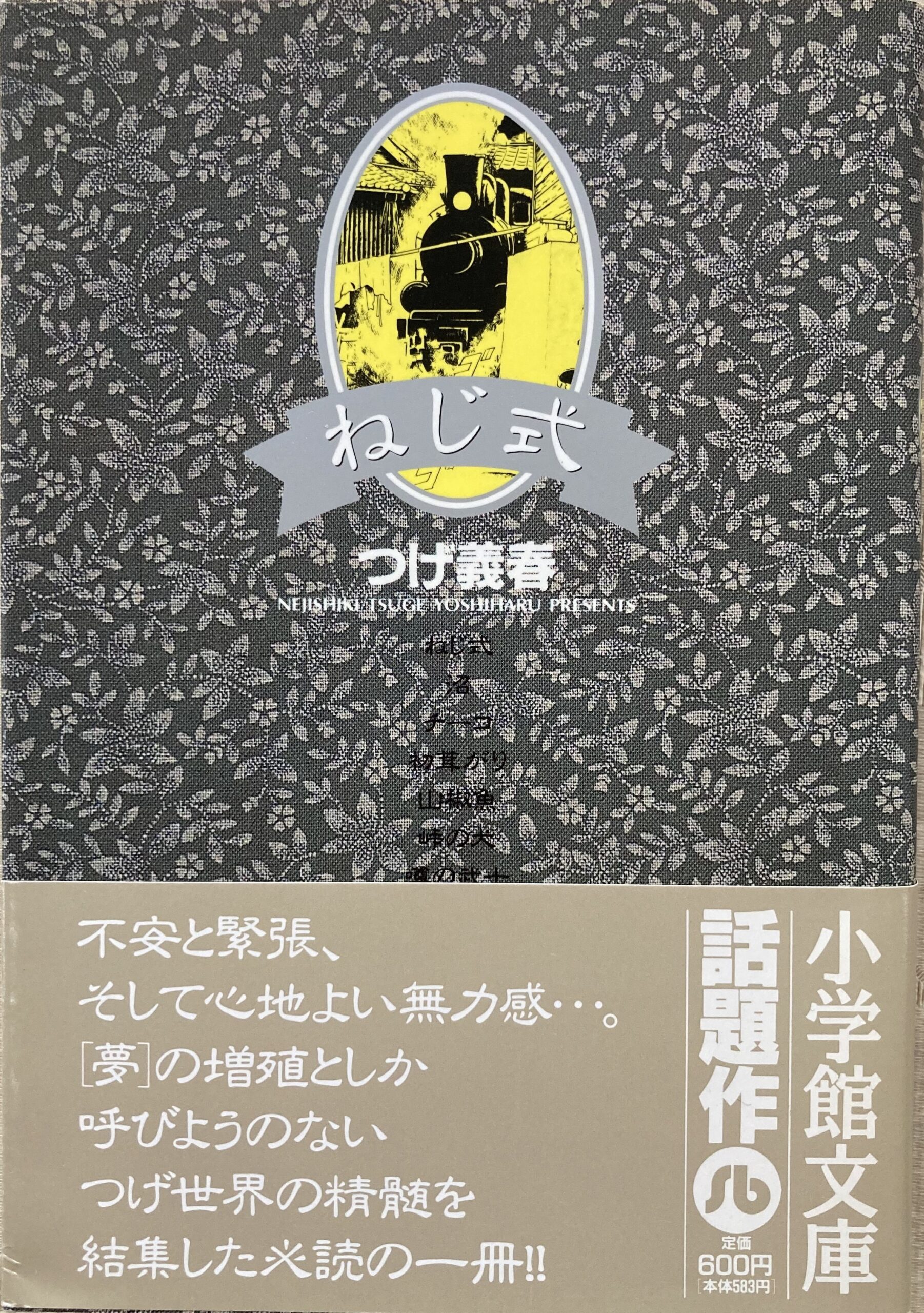

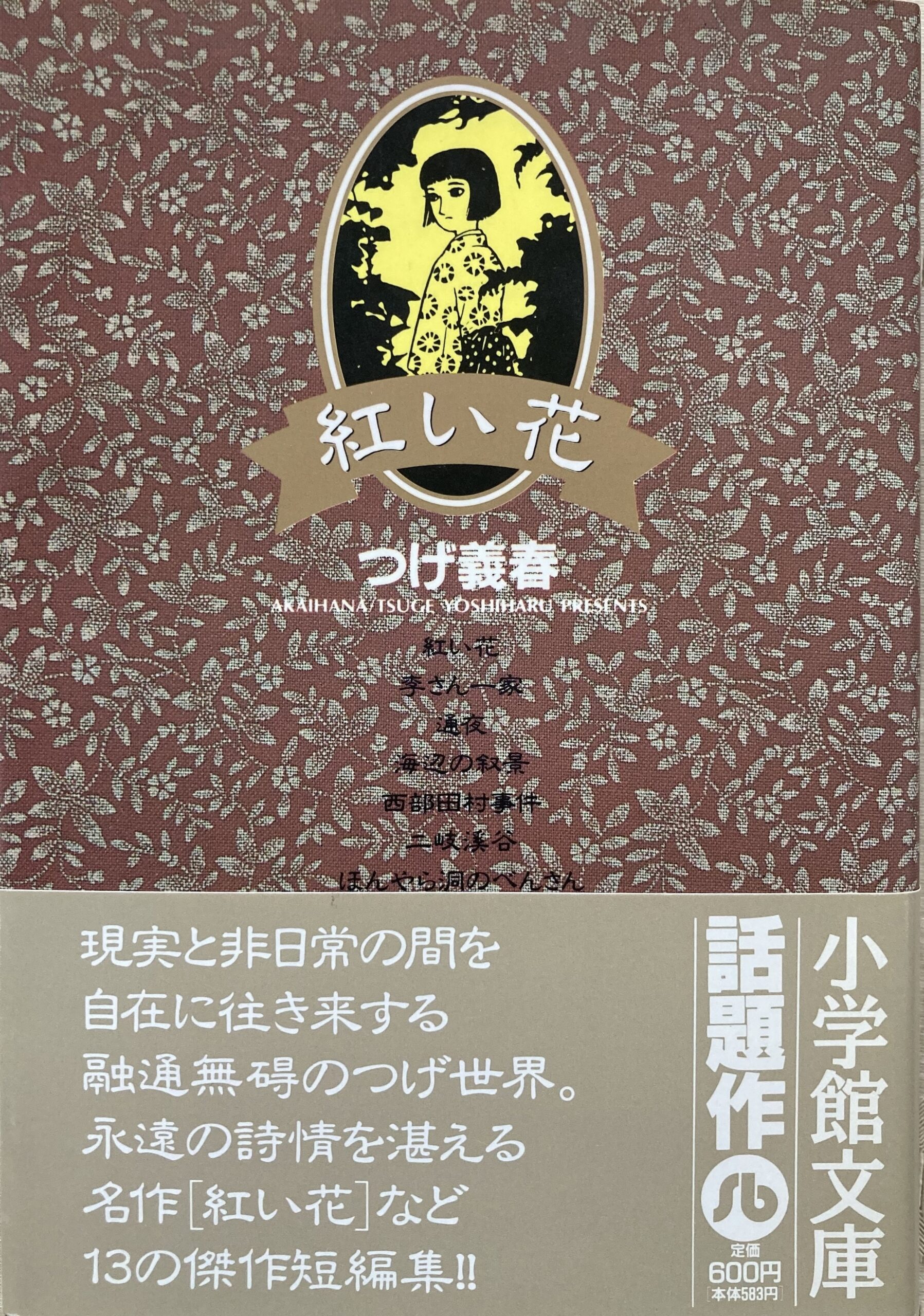

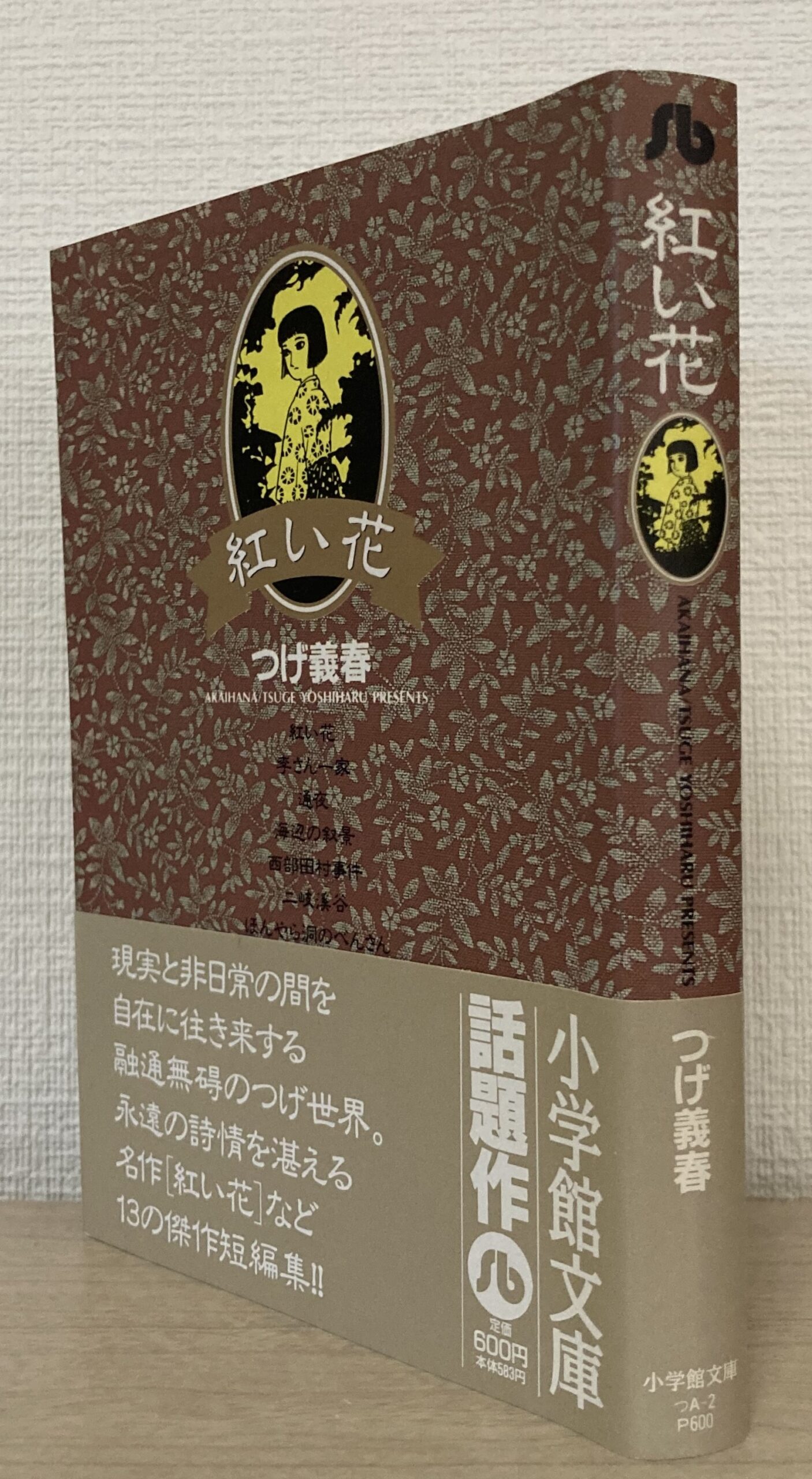

目 次

「紅い花」、「ねじ式」と双璧をなす至高の名作

もう一冊ある小学館文庫のつげ義春作品集には「紅い花」が収録されている。「紅い花」こそ「ねじ式」と並び称されるつげ義春の2大傑作だ。

この二つの作品はほぼ同時期に描かれたものでありながら、その作風は全く似ても似つかぬもの。テーマも作風も、その漫画から漂ってくる匂いも雰囲気もまるで違う。

それでいてどちらも甲乙付け難い名作中の名作というところが凄い。こんなことをやってのけるのだから、当時のつげ義春が天才であるとか、漫画界の芸術家であるとか大絶賛されたことは、大いに理解できる。

スポンサーリンク

大成功がもたらす苦しみと不幸

だが、そのことがつげ義春という漫画家を不幸にした。この2作を作ってしまったことがつげ義春をトコトン苦しめ、不幸になった。

その後、気軽に漫画を発表することができなくなる。漫画を描くことが苦しみ以外のなにものでもなくなってしまう。これはさぞ苦しかったことと思う。

つげ義春の漫画は、初期の作品を除いて、ほぼ全てがその苦しみの表現だと思えてしまう程だ。

「無能の人」を読めばそのことが良く理解できる。

スポンサーリンク

つげ義春「紅い花」の基本情報

『ガロ』1967年10月号に発表された。エポックメーキングになった「ねじ式」よりも8カ月前の作品となる。

読み切り短編漫画。

本作についてはモデルとして選ばれた場所は特定されていないが、友人と千葉県に旅行にしたときに泊まった宿屋での体験がヒントにはなっているということだ。

スポンサーリンク

どんなストーリーなのか?

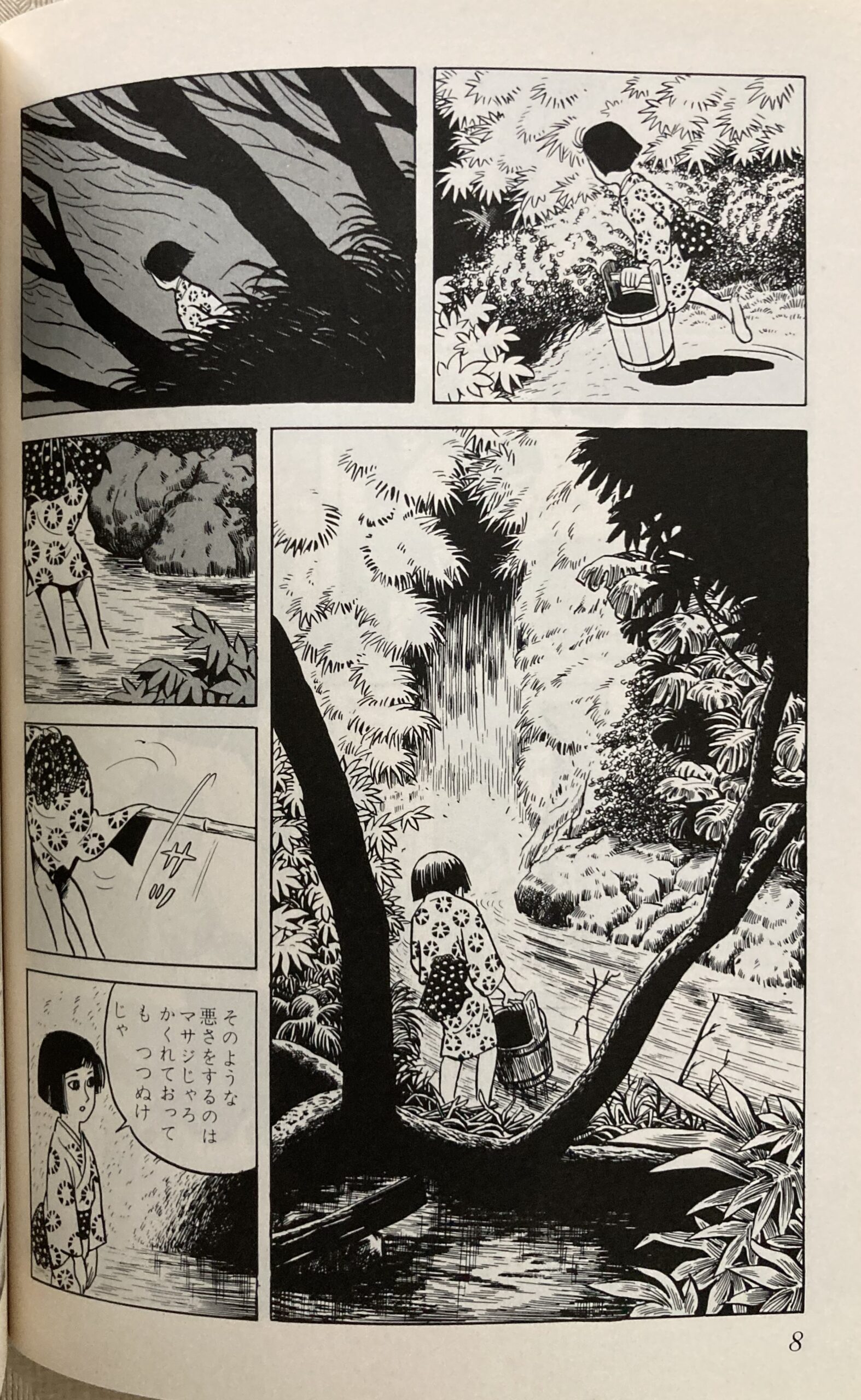

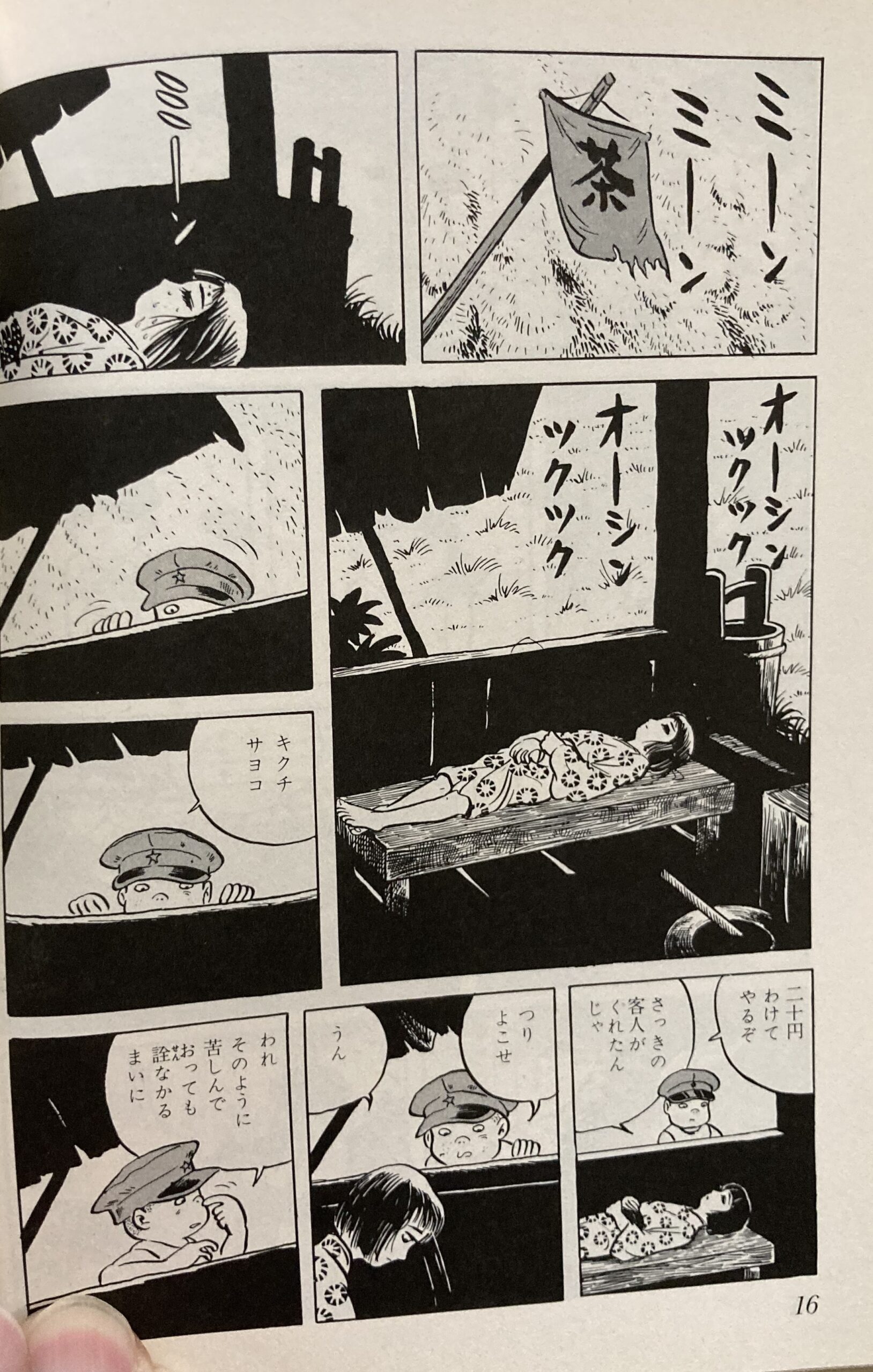

田舎の峠の茶屋で店番をしている14~15歳の女の子。店の手伝いで学校を休んでばかりいて、2年も落第している。そんな女の子に興味を持っていじめを繰り返す小6の同級生の男の子。茶屋に立ち寄った旅人。登場人物はこの3人しか出てこない。

少女は体調が悪く、心配して様子を見ていた少年があるものを目撃する。それは何だったのか。「紅い花」とは一体何?

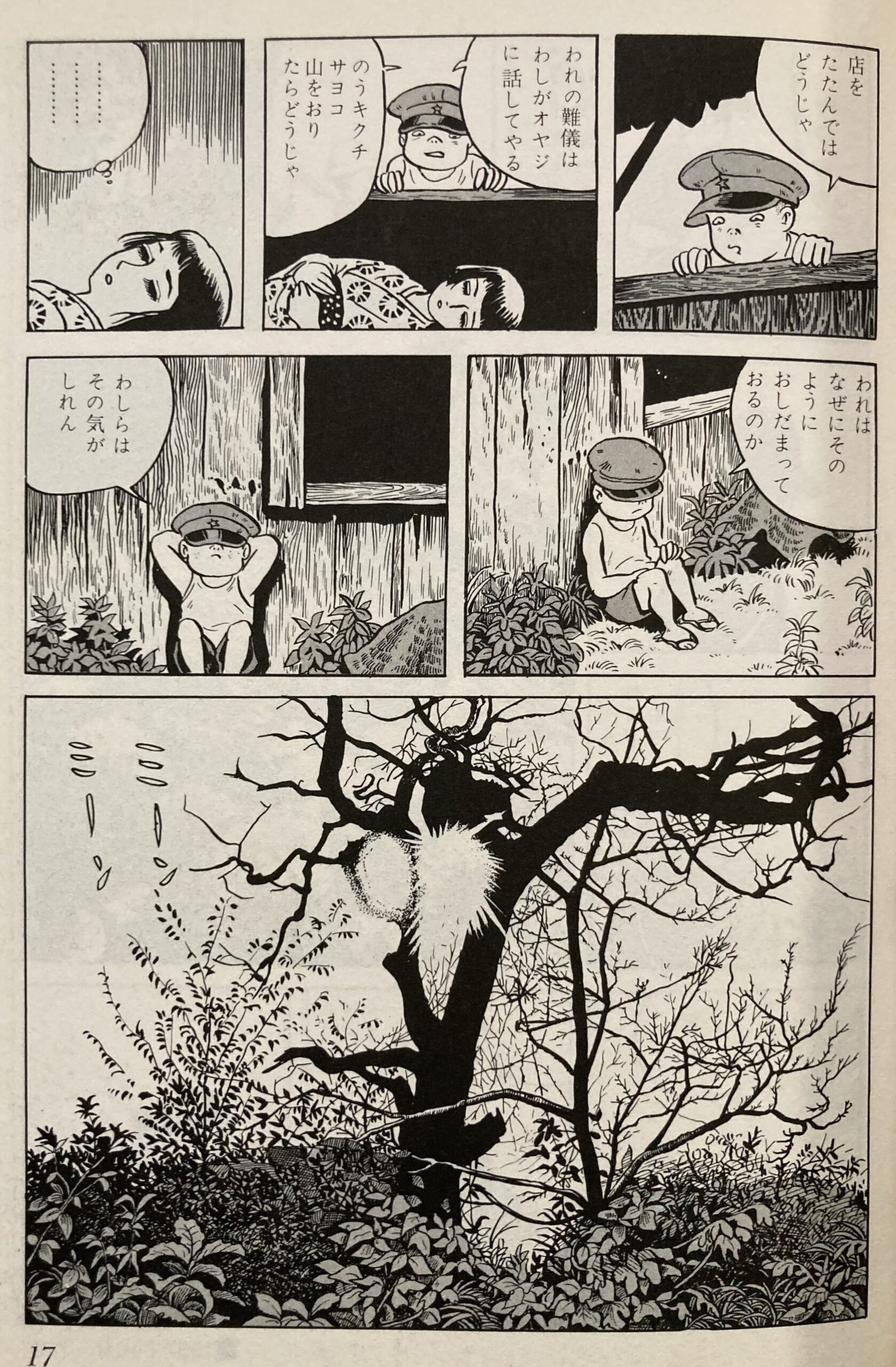

そんな中で旅人が最後に目にする二人の遠景。これで終わりだ。

ただこれだけのこと。

スポンサーリンク

何とも美しいリリシズム

非常に短い読み切りの短編漫画である。ページ数はわずか15ページしかない。これが奇跡の15ページとも呼ぶべき名作となった。

テーマ、ストーリーもさることながら、風光明媚な田舎の情景の中で繰り広げられるたわいもない誠に小さなエピソードが、視覚的にもしっかりと目に焼き付くようで、非常に印象的だ。

それは幼いいじめっ子にとっては、生涯忘れられない体験になったかもしれない、そんなエピソードに込められた繊細極まりないつげ義春の感性。

このリリシズムに心が洗われる。ラストシーンがしみじみと心に沁みてくる。何とも言えない余韻がいつまでも尾を引く類まれな作品だ。

スポンサーリンク

「紅い花」に収録されている作品一覧

この小学館文庫に収録されているつげ義春の作品は、以下の13作品だ。つげ義春の作品は「ねじ式」でも書いたとおり「無能の人」を除いては、ほぼ全てが短編読み切りなので、相互には何の関係もない。

短編漫画集。つげ義春の様々な作品の中から短編だけを取り出したということではなく、元々つげ義春はこういう短編の読み切り漫画ばかりを描き続けた漫画家なのである。

紅い花・・・・・・・・・・1967年10月 作品

李さん一家・・・・・・・・1967年6月 作品

通夜・・・・・・・・・・・1967年3月 作品

海辺の叙景・・・・・・・・1967年9月 作品

西部田村事件・・・・・・・1967年12月 作品

二岐渓谷・・・・・・・・・1968年2月 作品

ほんやら洞のべんさん・・・1968年6月 作品

女忍・・・・・・・・・・・1960年5月 作品

古本と少女・・・・・・・・1960年8月 作品

もっきり屋の少女・・・・・1968年8月 作品

やなぎや主人・・・・・・・1970年3月 作品

庶民御宿・・・・・・・・・1975年4月 作品

近所の景色・・・・・・・・1981年10月 作品

スポンサーリンク

ベストワンはやっぱり「紅い花」で決まり

この巻には特に傑作と問題作がてんこ盛りだが、この中のベストワンを選ぶとしたら、やっぱり「紅い花」で決まりとなってしまう。それだけ「紅い花」の完成度は抜群ということだ。

この漫画界の超有名なレジェンド作品がわずか15ページに過ぎないということに驚嘆するしかないが、本当にこういう傑出した作品が生まれることがあるのだ。

つげ義春のたぐい稀な才能が一気にほとばしり出た奇跡の作品というしかない。

これは必読だ。

スポンサーリンク

本文庫のお気に入りベスト5

この小学館文庫「紅い花」に収録された作品の中で、僕のお気に入りベスト5をチョイスしてみる。あくまでも僕の個人的な好み。作品として優れているとか、そういう評価は度外視している。

個人的に好きな作品ベスト5というわけだ。ベストワンはやっぱり「紅い花」で決まりなので、4つの作品を取り上げたい。

実は、この4作品は迷わずチョイスできた。「ねじ式」に収録された作品よりも、こっちの「紅い花」の方が、好きな作品がずっと多いと、正直に告白してしまおう。

スポンサーリンク

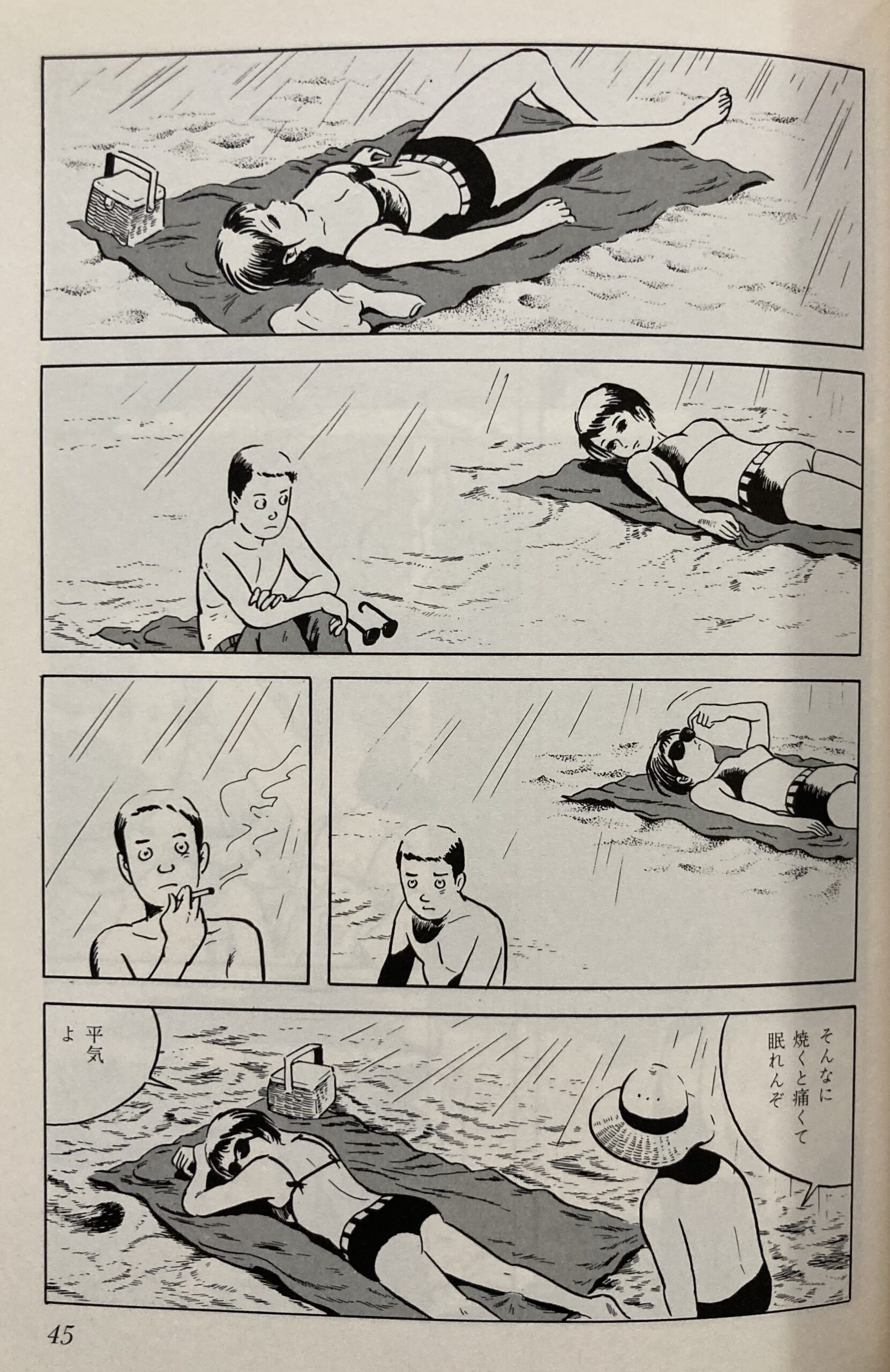

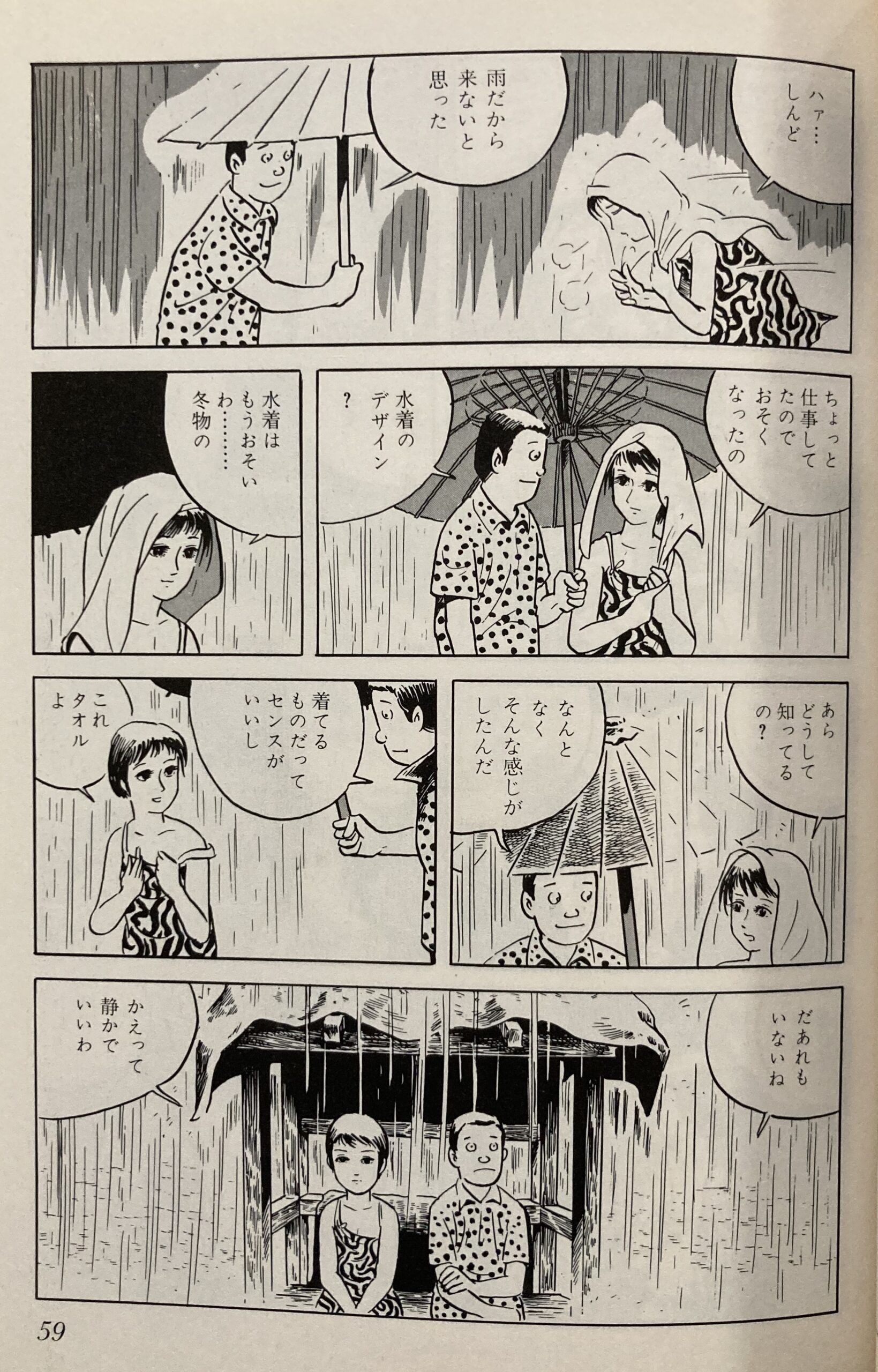

ベスト2:海辺の叙景

『ガロ』1967年9月号に発表された。

これはもう大のお気に入り。「紅い花」よりも好きかもしれない。いや、つげ義春の全作品の中でも最も好きな作品かもしれない。「紅い花」の1カ月前に発表されている。正に傑作の森の中心部分。

この透き通るような抒情感、リリシズムは漫画としては有り得ない、全くの別次元のもの。

絵も素晴らしく、第一級の文学作品もこのデリケートな男女の心の襞を描けないように思える程だ。これをわずか26ページの漫画に凝縮してみせた。

この作品に対して、ちくま文庫のつげ義春コレクション3の「解題」(高野慎三)によれば、

「著者は、執筆直後に、貸本マンガにみられるセンチメンタルな青春ものは嘘のかたまりである、青春とはけっして甘ずっぱいものではない、というような意味のことをもらしていた」らしい。

事件は何も起こらず、何一つ過激なことはない。淡々とした男女の退屈な会話と、海辺での海水浴が描かれるだけだ。

それなのに、決して忘れられなくなってしまうのはどうしてだろう?悲しいわけでも、もちろん嬉しいわけでもないのに、妙に心の最も深いところに沁みてくる、この不思議な感情は一体何だろう。

実に素晴らしい作品だ。

この「海辺の叙景」を描いただけで、つげ義春の名前は永遠に語り継がれるのではないだろうか。

スポンサーリンク

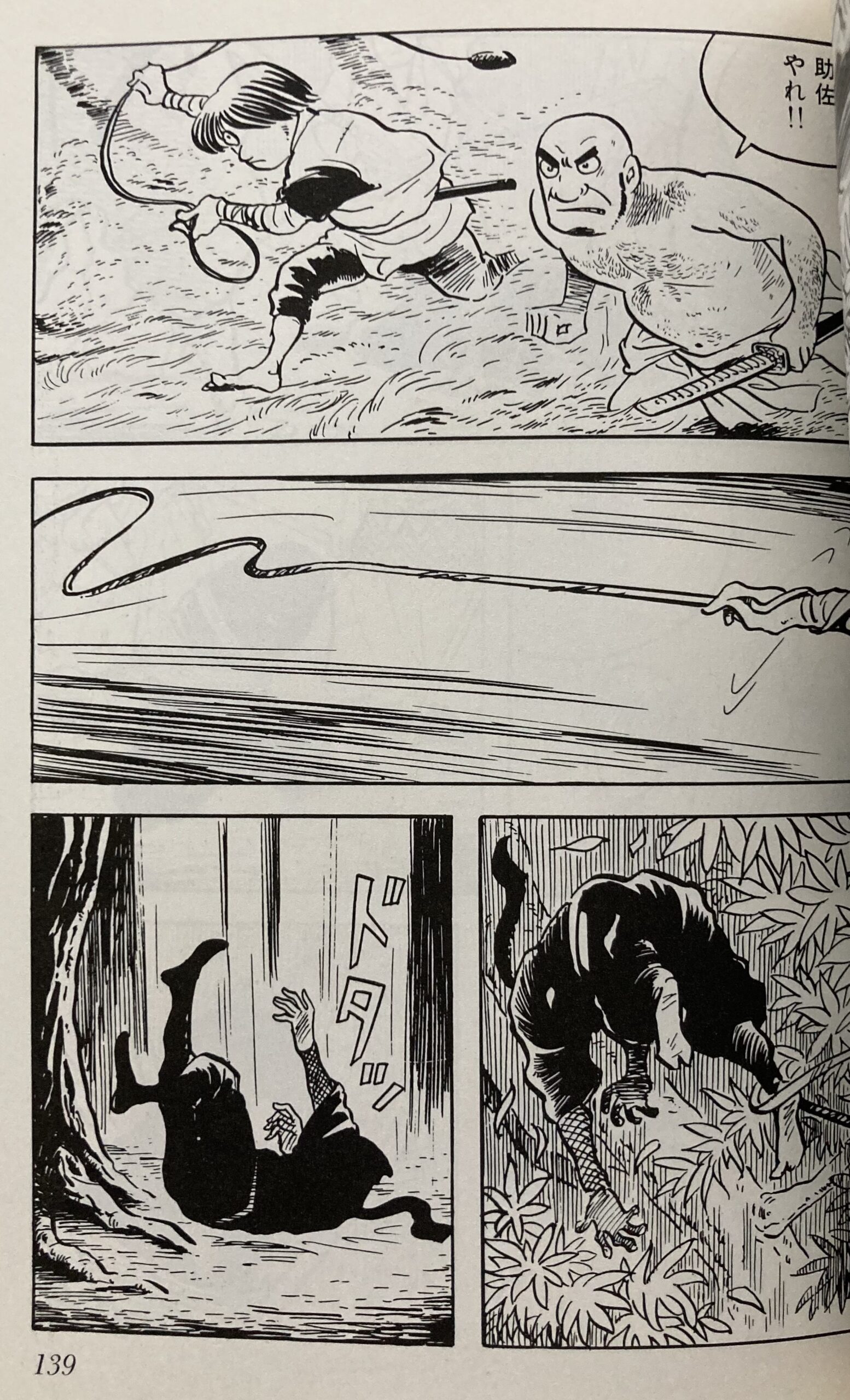

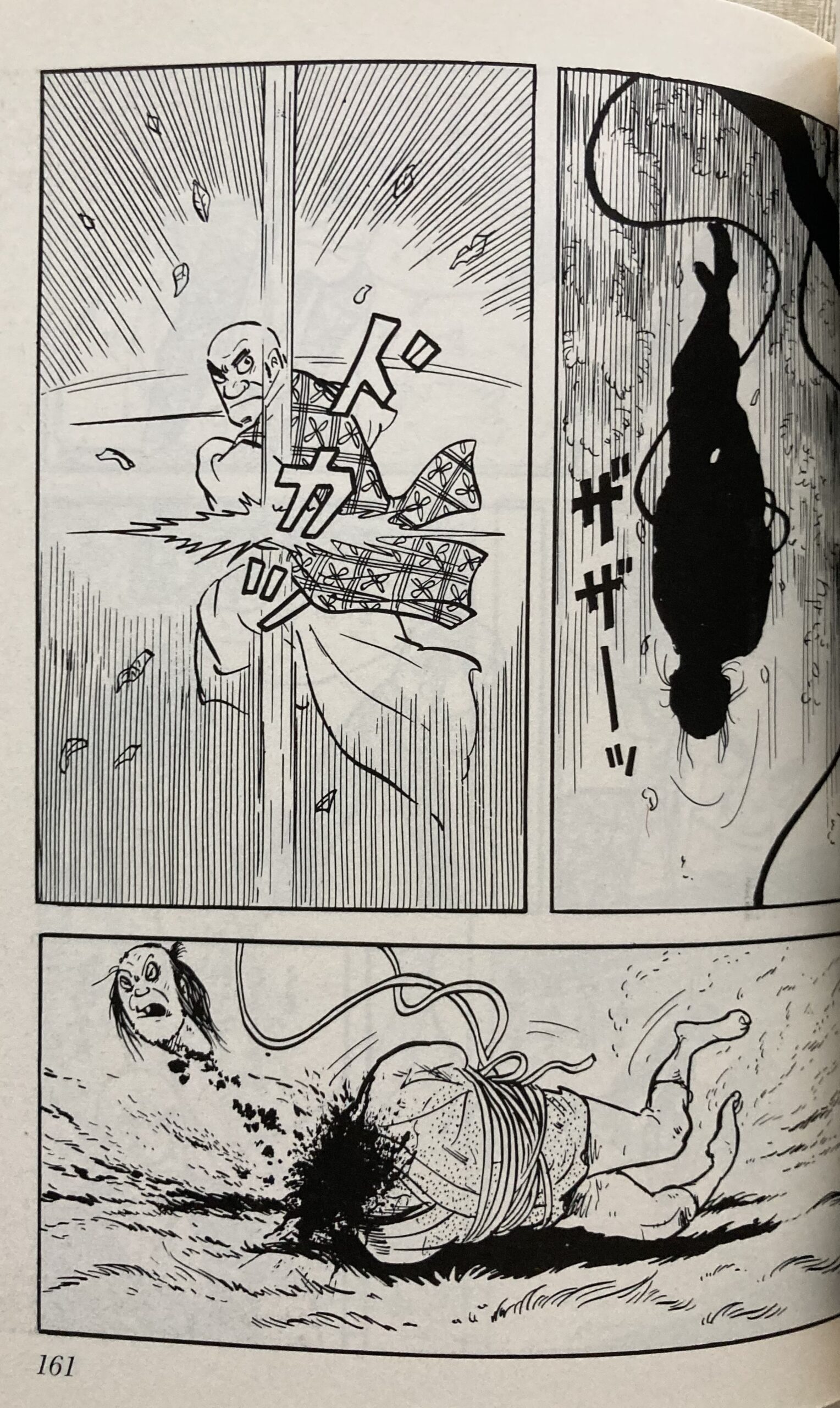

ベスト3:女忍

つげ義春の若き日の時代劇の傑作。つげ義春の作品は大別して、「ねじ式」「紅い花」で大ブレークを引き起こす前と後に大別できる。

① 若き日の貸本マンガ時代。時代劇を中心とするストーリー漫画を生み出した時期

② 「ねじ式」(1968年)「紅い花」(1967年)などの名作を続々と発表した絶頂期

③ その後の停滞期の中で、苦しみの中から絞り出すように生み出した寡作の時期

僕は、②の絶頂期よりも①の初期のストーリー漫画が好きで、「無能の人」(1985年)に代表される③も非常に気に入っている。

ここで取り上げる「女忍」は正に初期のストーリー性を明確に持った時代劇の傑作。1960年の作品なのでつげ義春はまだ23歳頃であろうか。

絵を見てもらうと一目瞭然だが、あの時代「忍者武芸長 影丸伝」で一世を風靡したどころか、全共闘世代の学生を中心に圧倒的な人気を誇った白土三平と区別がつかないほど、絵も作風も似かよっている。

白土三平をこよなく愛する僕としては、この時代のつげ義春の存在は、もう一人の白土三平がいて白土三平本人に勝るとも劣らない傑作をたくさん残してくれたことは、どんなに感謝しても感謝しきれない。

この「女忍」も中々素晴らしい作品で、ストーリーも実に良くできているし、素直に感動させられる。

若き日のつげ義春がこういう作品をたくさん描いていたことはもっと知られていい。

スポンサーリンク

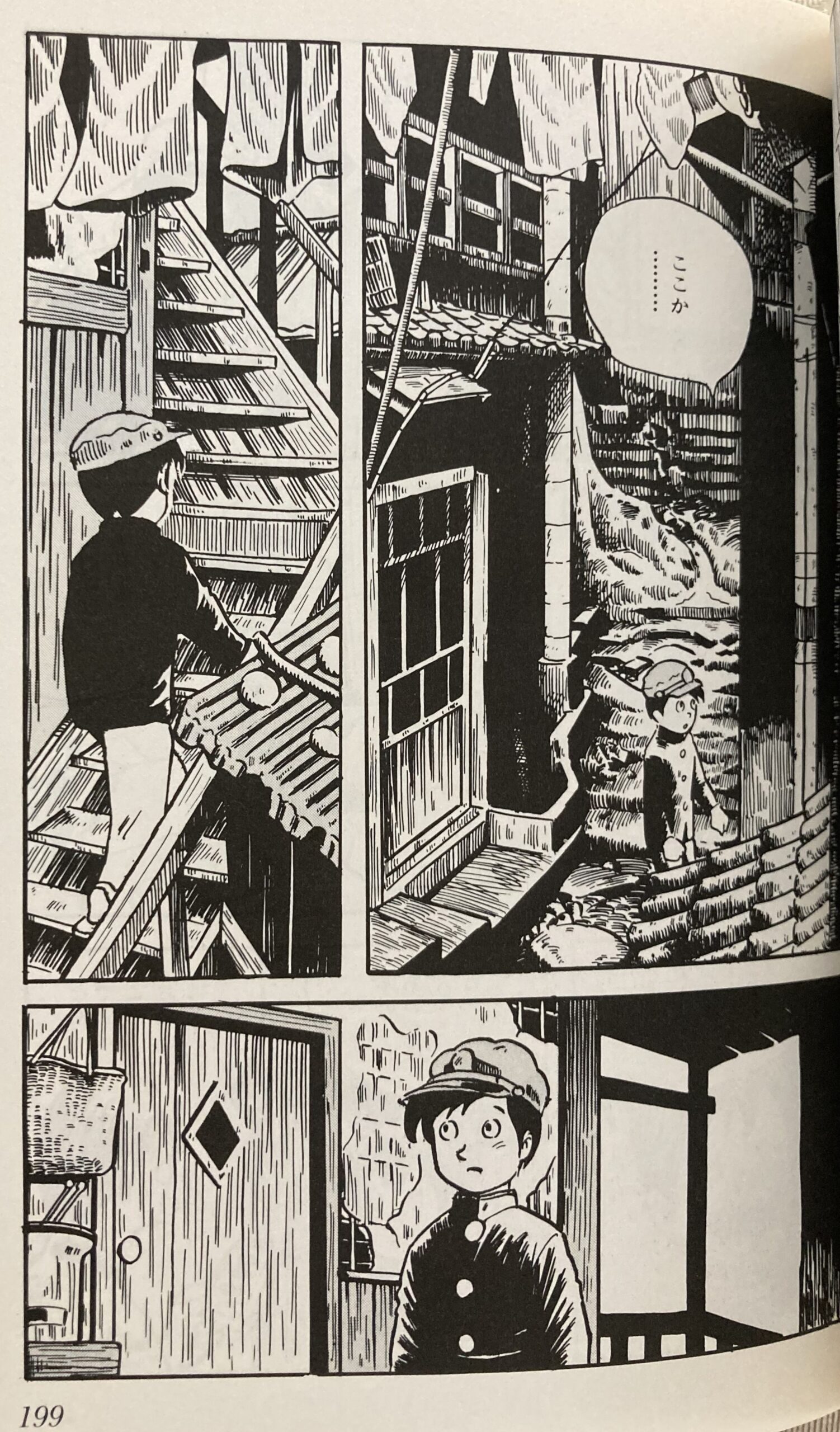

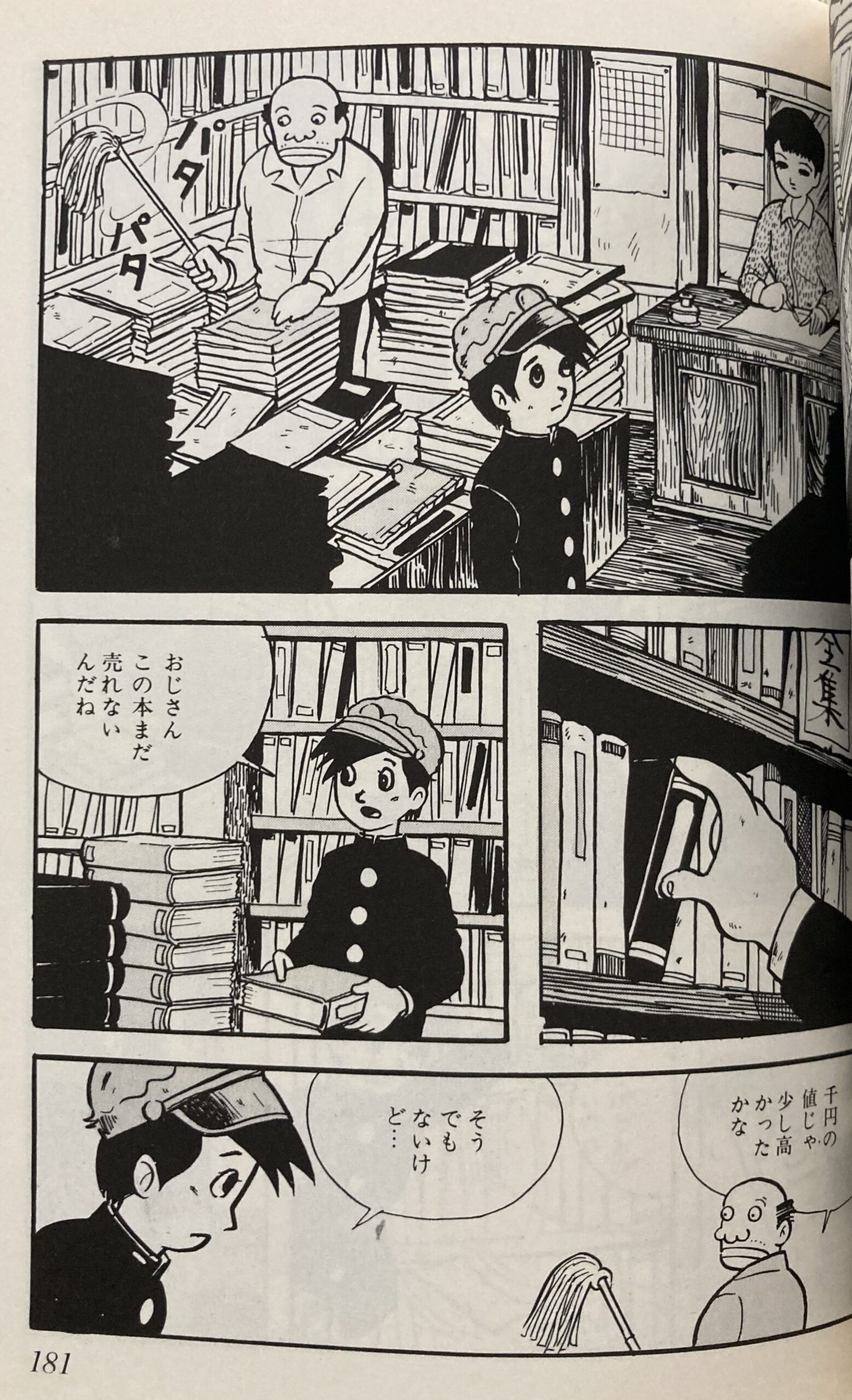

ベスト4:古本と少女

これは正に同じ時代(1960年)に描かれた現代劇。

ちゃんとしたストーリーを持った少年と少女の何とも心の温まる物語。こういうものを若い頃は描けていたことに驚かされる。

僕はこういう善意に満ち溢れた純粋無垢なストーリーが大好きで、素直に感動してしまう。

作者のつげ義春本人も、この作品には愛着を持っていたようで、ある豪華本の巻頭に書かれた「作品解題」に、「『古本と少女』はいくらか愛着があったので云々」という解説が出てくる。

スポンサーリンク

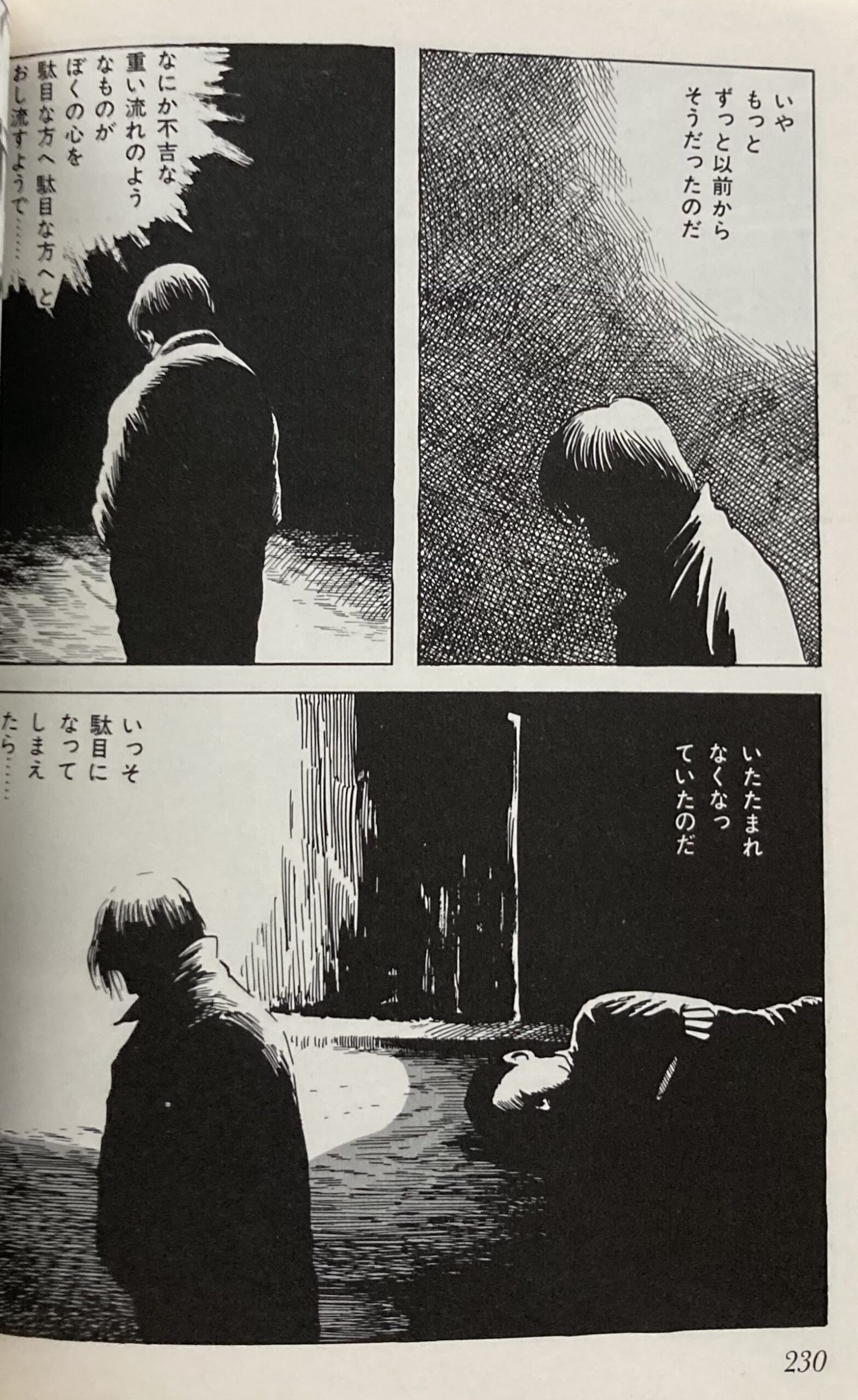

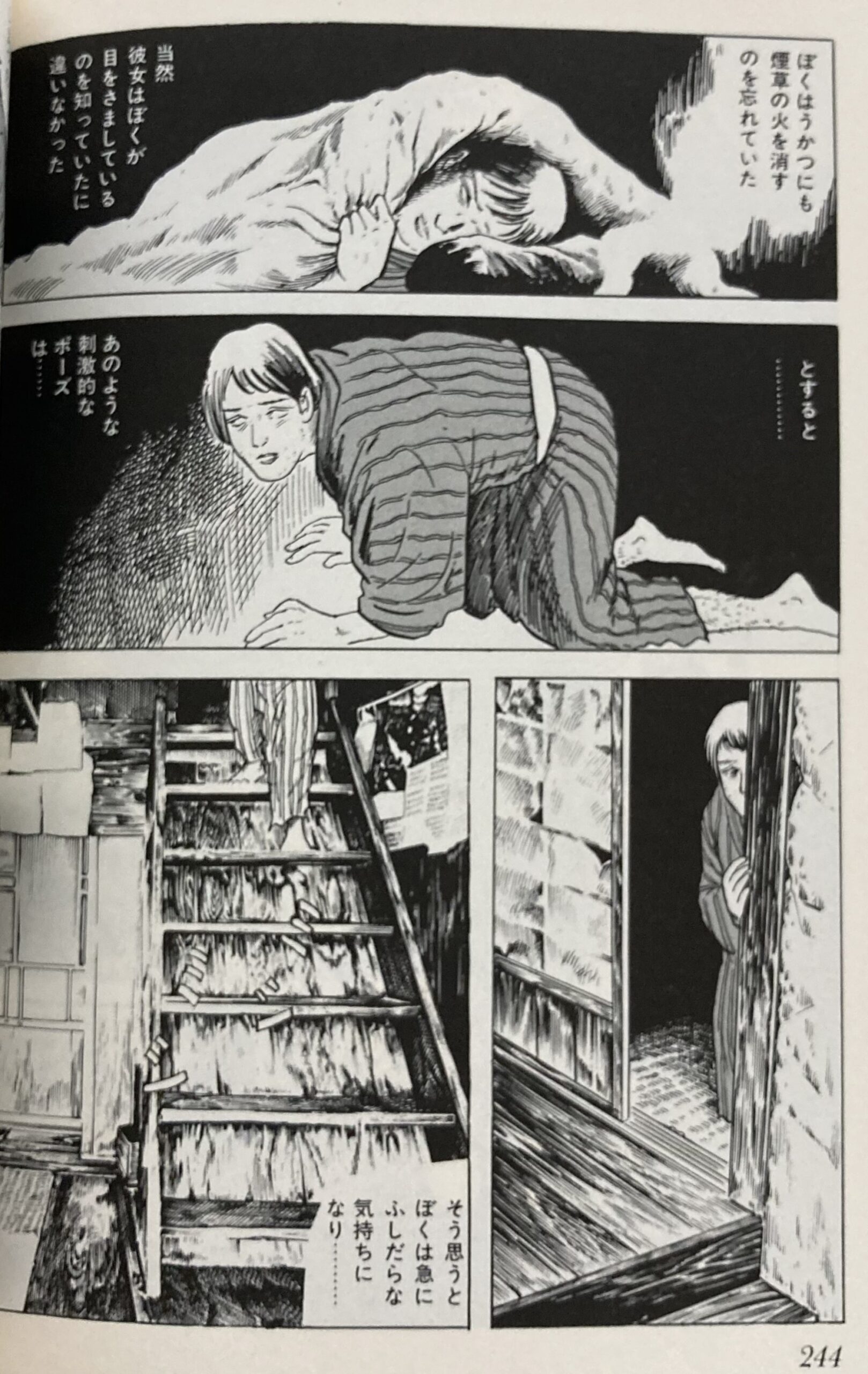

ベスト5:やなぎや主人

『ガロ』1970年2月号、3月号に発表された。

有名な「ゲンセンカン主人」と対を成すミステリアスな作品で、その暗くて、救い難いトーンは「ゲンセンカン主人」をも凌いで、つげ義春の苦悩と絶望が痛いまでに伝わってくる重い作品である。

滅入ってしまう作品だが、これがつげ義春のたまらない魅力の一つでもある。

ちくま文庫のつげ義春コレクション5の巻末の「解題」(高野慎三)から、一部を引用させてもらう。

「著者は、『もっきり屋の少女』執筆した2カ月後に突如‟蒸発”。数週間後に九州から帰宅するが、以後、新宿の歓楽街に足を運んだり、温泉旅行に明け暮れたりして、作品を発表しなかった。‟蒸発”から1年後に執筆したのが本作である。

67年4に友人と内房の長浦に泊まったときの宿をモデルに創作したというが、他の〈旅もの〉とは、異質な作品である。旅の気分を描くのではなく、「蒸発の一種みたいに自分を捨ててしまって、やなぎ屋の主人に収まってしまったらみたいな願望」を描きたかったようだ。そして、「生身が出てしまうくらいなんか追い詰められたような悩みというのがもろに出ちゃったんですね」と自作を解析する」

スポンサーリンク

「紅い花」だけではなく、文庫全体を読んで

「紅い花」は漫画ファンならどうしても読んでおきたいレジェンド漫画だ。だが、そもそも非常に短い短編だし、つげ義春に少しでも興味を持たれたのなら、本書に収録の他の名作、傑作群も是非とも読んでいただきたい。

僕がベスト5に上げた作品はもちろんだが、他にも傑作や問題作が目白押しだ。伝説のつげ義春は、現在もまだ健在の漫画家である。

どうかつげ義春の様々な時代の名作群を楽しんで、つげ漫画を満喫してほしいものだ。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

【紅い花】

639円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

638円(税込)。

参考【ねじ式】はこちらです。

968円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

【電子書籍】

957円(税込)。