目 次

スターリン目線で描く大粛清の真相

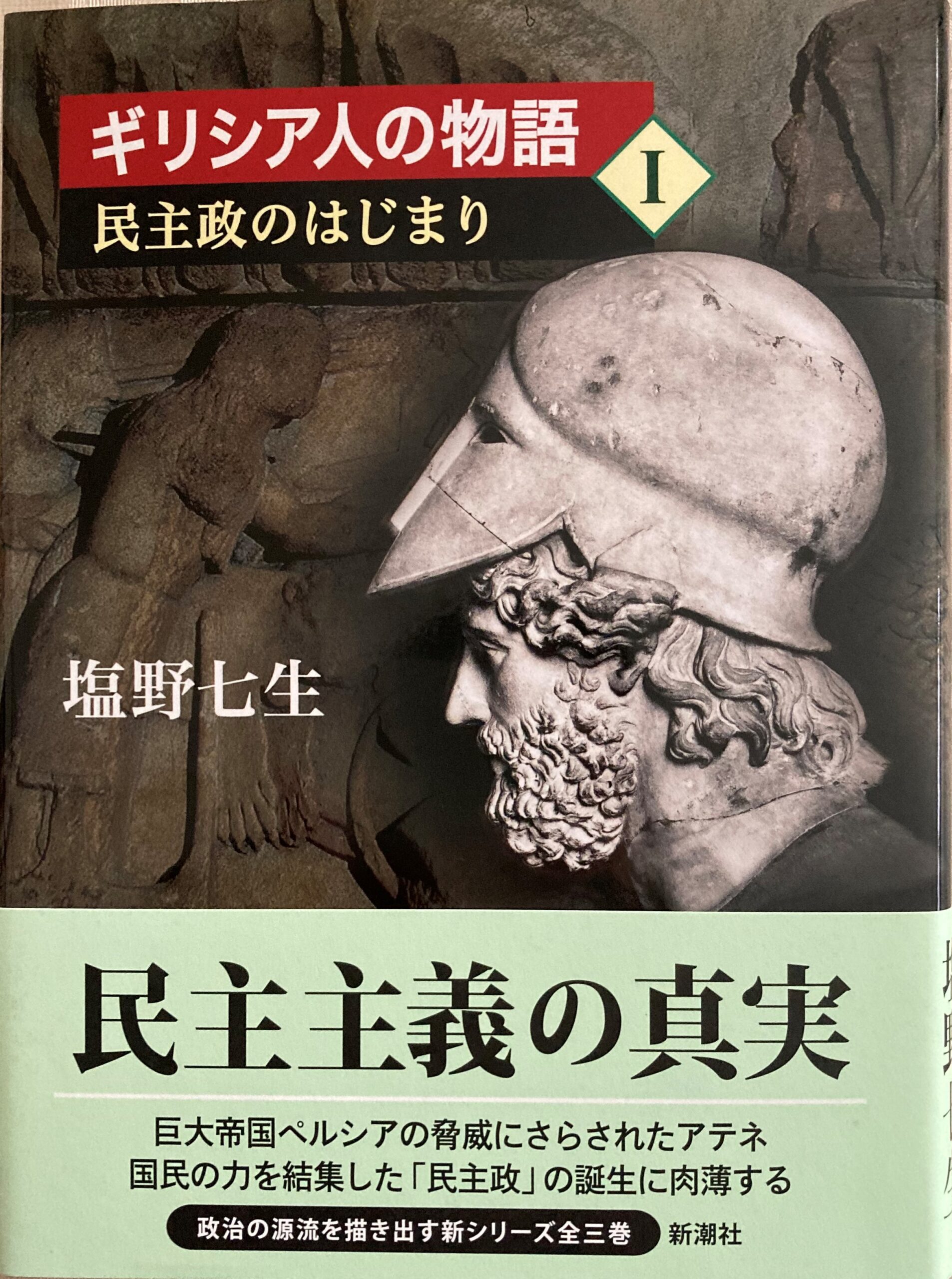

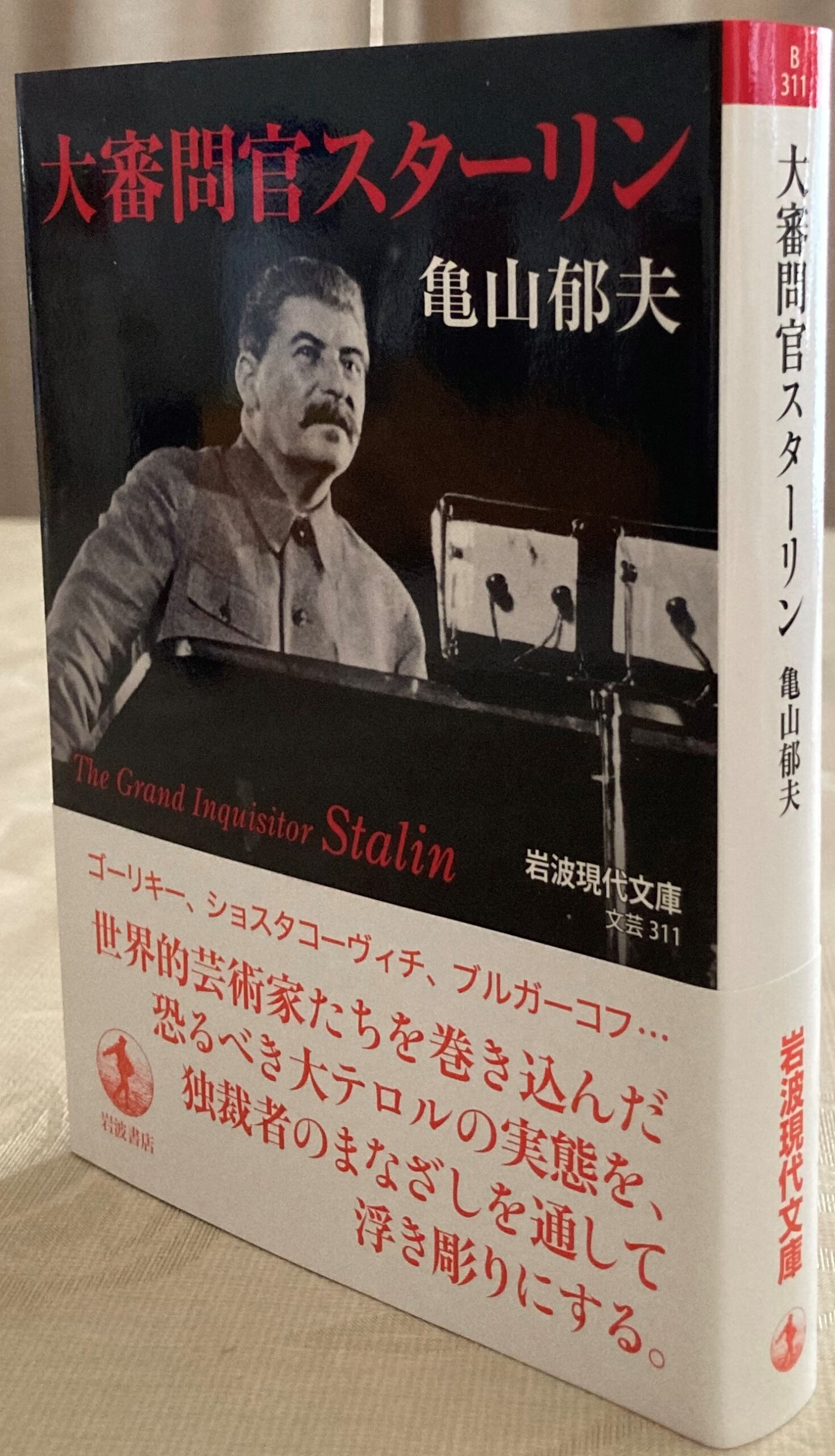

これはまた何とも興味深い本があったものだ。「大審問官スターリン」。亀山郁夫によるスターリン研究の金字塔というか、集大成と呼んでいいものである。

既にこの熱々たけちゃんブログで取り上げた「磔のロシア」の姉妹書と言うべき作品であり、この両者は表と裏という関係と呼んでもいい。

今回の「大審問官スターリン」は、ズバリ独裁者スターリンの側から、スターリン目線で大粛清の実態を描いている。

「磔のロシア」同様に芸術家や文化への迫害が中心にはなるが、それだけではなく、スターリンの大粛清という自国民に対する未曾有の大殺戮の全容の中で、芸術家や文化への迫害はどういう位置付けになるのかという観点からまとめられたものだ。

この本で大粛清の全容が明らかにされるわけではないが、数百万人、数千万人にも及ぶともされるスターリンの大粛清の中でも、特に有名な人物の処刑については、ほとんど漏れなく触れられている。

カーメネフ、ジノヴィエフ、ブハーリンなどオールド・ボルシェビキと呼ばれているロシア革命の名だたる立役者たちや、赤軍の至宝、赤いナポレオンとも呼ばれた大元帥トゥハチェフスキーなどなど。

そして、スターリンの手足となって狂気の大粛清を進めた張本人であり、やがては自身もスターリンから粛清されてしまった歴代の秘密警察のトップであったエゴーダ、エジョフ、そしてベリヤなどの銃殺も分かりやすく描かれている。

「磔のロシア」との関係

亀山郁夫の労作「磔のロシア」は、スターリンに迫害された芸術家たちを迫害を受けた側から描いた力作だった。

ブルガーコフ、ゴーリキー、ショスタコーヴィッチ、エイゼンシュテインなどソ連を代表する錚々たる作家や作曲家や映画監督などのスターリンによる迫害や創作の妨害の実態を詳細に追いかけたものだったが、ブログにも書いたとおり、迫害を加えた権力者側、つまり独裁者スターリンは直接的にはほとんど登場してこない。

それでいて息をすることもできないくらいに、スターリンの影が重くのしかかっているのであった。

今回の「大審問官スターリン」は、この「磔のロシア」の姉妹書、両者の関係はコインの表と裏と呼んでいい。

したがって、「磔のロシア」に描かれた個別の芸術家たちへの迫害の様子が繰り返して描かれることになるが、迫害を受けた側と迫害を加えた側からだと、同じ事実でも随分と様相が異なり、これは興味が尽きない。

スポンサーリンク

「大審問官スターリン」の基本情報

本書は2006年2月に小学館から刊行され、2019年9月に岩波現代文庫として再出版された。かなり分厚い本で、巻末に収められた資料を除いて390ページ。「磔のロシア」がちょうど400ページだったので、この両者は厚みの面(長さ)から言ってもほとんど一緒だということが分かる。「磔のロシア」よりは多少フォントが大きくなったので、その分だけ少し短くなっているが、ほとんど同じ長さと言っていい。いずれにしても約400ページもあって簡単に読み切れるものではないが、正直に言って、「磔のロシア」よりはずっと読みやすい。

それは本書の全体の構成にもよる。本書は芸術家やソ連国内の文化に対する迫害を中心にスターリンによる大粛清の全容を視野に入れて大粛清の本質に迫ったもので、しかもスターリン側からの視点で描かれているので、全体は時系列で描かれている。それが読みやすさの要因だと思われる。

前後のプロローグとエピローグを挟んで全5章。以下のような構成となっている。

第1章 奇跡 大審問官の誕生 1924ー29

第2章 暗雲 二発の銃声 1929ー1934

第3章 神秘 大テロルの時代 1935-1940

第4章 聖戦 ナチス・ドイツとの闘い 1939ー1945

第5章 権威 「われは国家なり」 1946ー1953

レーニンの死後、スターリンが後継者としての地位を固めた以後の生涯を時系列に辿っていて、タイトルを見ただけで、およその内容の見当がつきそうなくらいに分かりやすく並べられている。そして、それぞれの章に入るに当たって、その各時代を象徴するような事件をファイルの形で2つずつ取り上げているのが、読みやすくなっている大きな要因である。

例えばこんな具合。

第1章に入る前の2つの事件ファイルは、「レーニン死す」ともう一遍。第3章に入る前は、「ゴーリキー毒殺」と「ブハーリン銃殺」、第4章に入る前は「トロツキー暗殺」と「カティンの森」虐殺、最後の第5章の10番目の事件ファイルは「スターリン死す」といった具合で、それぞれの時代のエポックメーキングな重大事件が、新聞記事のように紹介されている。これでその時代の大きな背景が分かるように構成されている。これは非常に有意義だったと思うし、読む側としても興味を引き立てられる。

「大審問官」の意味するところ

タイトルである「大審問官」というのは、もちろん中世ヨーロッパのキリスト教の裁判官とでも呼ぶべき権力を奮った役職名だが、亀山がこのタイトルを付けたのは、ただ単にスターリンがあの当時の大審問官と同様に権力を奮ったなどと言う単純なことではなく、もっと深い意味が込められているので注意が必要だ。

ズバリこれはドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」からの引用である。

亀山郁夫には光文社古典新訳文庫から刊行されている一連のドストエフスキーの大作の翻訳があることは、これも「地下室の記録」の紹介ブログの中で詳しく紹介させてもらった。

その中でも一躍、亀山郁夫の名を世に知らしめたばかりか、光文社古典新訳文庫の存在をも認知させ、その後の発展に大きく寄与した大ベストセラーが「カラマーゾフの兄弟」であったことも紹介したとおりである。

「カラマーゾフの兄弟」はあらためて言うまでもなく、世界最高の文学作品と言われている名作中の名作。

非常に長い小説なのだが、その中でも特に良く知られ、何かと話題になるエピソードが「大審問官」なのである。

スポンサーリンク

「カラマーゾフの兄弟」の「大審問官」

これはカラマーゾフ家の3人の兄弟の中で、最も知的で批判精神が旺盛な次男イワンが純粋無垢な魂を持った弟のアリョーシャに語って聞かせるイワンが創作した物語という設定になっている。

物語というよりも、一篇の詩のようなものと言った方がいいかもしれない。

カラマーゾフの兄弟の本筋のストーリーそのものとは直接結びつかないこともあり、ほとんど独立した作品と捉えてもおかしくないものだ。

この「大審問官」の下りだけで、数多くの研究がなされており、これはドストエフスキーが書いた最も重大な問題作であることは間違いない。

僕も初めて読んだときには大変な衝撃を受け、その人類永遠の課題とも言うべき深淵なテーマに圧倒され、その後も長きに渡って深く考えさせられ、今日に至っている。

これは僕に限った話しでも何でもなく、「カラマーゾフの兄弟」を読めば、誰だってこの「大審問官」で、深く考え込むことになるのだ。

「大審問官」はどんな内容か

舞台はキリスト教による異端審問や魔女狩りなど偏狭なカトリック信仰が猛威を奮った16世紀のスペインのセヴィリア。とりわけ冷酷にして残忍な枢機卿である90歳になる老審問官がいたが、その地にイエスが再臨する。人々はそれがキリストだと分かって、キリストの周囲に集まり、イエスはかつてと同じように色々な奇跡を起こして人々を救済する。それが大審問官の知るところとなり、大審問官もそれがイエスの再来だと認識しながらも、待ちに待った再臨を喜ぶどころか、イエスを捕らえて、牢獄に閉じ込めてしまう。

そして夜、大審問官とイエスとの1対1の対決が始まる。「お前は今更どうしてやってきたのか?何をしに来たのだ。我々の邪魔をするな。お前の役目は終わったのだ。ここにはお前の出番はない」と冷たく突き放す。「町は教会の絶大な力で完璧に治められている。お前の再臨など必要ない」というわけだ。

大審問官の思想は、「天上のパン」と「地上のパン」のうち、人間にとってより大切なのは「地上のパン」だという考え方によっている。イエス・キリストがマタイ伝の福音書の中で、「人はパンのみにて生きるものにあらず」と言ったが、その言葉が人間を誤らせたとイエスを責める。

この老審問官の話に一言も発することなく黙っていたイエスは、最後に老審問官に近づき、その唇にキスをするという内容だ。老審問官は最後にイエスに「さあ、出ていけ。二度と来るなよ」と言い放った。

これは本当に重い話で、衝撃を受けてしまう。イワンの創作の形を取りながら、これが他でもないドストエフスキーの問題提起であることは当然だ。

そもそも天上のパンと地上のパンのどちらが大切なのか。大きな目的のためには個人の犠牲など構わないという発想に繋がるわけで、それは16世紀の異端審問だけではなく、正に共産主義の実現を目指すスターリンのソ連社会の在り方を巡る問題に直結するテーマでもあるわけだ。

イエスの最後のキスを巡って喧々諤々の議論があるが、常識的に考えれば地上のパンのために弾圧を繰り返す大審問官を認め、祝福したと捉えるべきであり、そこにキリスト教を疑問視するドストエフスキーの苦悩があったのだが。

再臨したイエスも認めたと考えるしかない地上のパンのために人々の自由を奪い、弾圧する行為の正当性を認めたかのように見える。

「大審問官」と本書との関係

人類にとって崇高な理想である「完全な平等の実現」を達成するためには、誰か強力な権力者が反対する勢力を犠牲にしてでも、その実現の達成を目指すべきではないのか。スターリンが確信を持ってそのように考えた可能性があるのではないか。

大粛清はそのために必要だったのであり、決して間違ってはいなかった。少なくともスターリンはそう信じていたのかもしれない。そういう意味で付けられた、本書のタイトル「大審問官スターリン」なのである。

スポンサーリンク

亀山が描くスターリン目線は、人格破綻が顕著

本書を読むと、スターリンという人物がいかに酷い人物で、病的な猜疑心の持ち主であったかが、否が応でも痛感させられる。

本書から鍵となる文章をいくつか抜粋してみる。

「一人の凡庸な人間がみずからを最高であると他者に認識させようとするときに、どういうことが起こるのか。凡庸さのレベルが低ければ低いほど犠牲者の数は増える」

「ソビエトの歴史それ自体が、スターリンという一人の人間の趣向に合わせて作られたといっても過言ではない」

「歴史的事実などどうでもよかった。そこには、起こりうる、あってほしい事実が描かれていればよかった。それこそが、スターリン流の社会主義リアリズムだったのである」

亀山はエピローグの中で、現代の美学者ユーリー・ボーレフのスターリンの死に対するコメントを引用している。

「1953年、スターリンが作り上げたシステムに何一つ変更はきかなかったが、大衆弾圧の嵐は暴君の死とともにたちまちにして止んだ。このことは実験的ともいうべき正確さで次のことを証明する。他ならぬ全人類の指導者こそ、逮捕すべきものを指示する最大の密告者であり、逮捕者の過ちを追求する予審判事であり、彼らに罪を下す最大の裁判官であり、彼なしでは唯一の死刑も行われない最大の死刑執行人だったということ」

正にそれは間違いないと言うしかないだろうが・・・。

過去の秘密を封印するための粛清?

特に僕が本書の展開の中で、どうしても抵抗があるのは、スターリンがここまでの大粛清を繰り返した理由の一つとして、スターリン自身の過去の秘密があるという点だ。

スターリンはどうやらロシア革命前に帝政ロシアの秘密警察オフラナの協力者だったらしく、それを裏付ける文書「オフラナ・ファイル」なるものが存在し、そのことを知っている、あるいはそれに関係する人物を端から粛清の対象にしたのではないかという推測である。

その信憑性は僕には分からない。だが、本当にそれが原因であの大粛清を実行したというのは、いかがなものかと首を傾げてしまう。

本当にスターリンという人間は、そこまで下劣極まりない最低の人間だったのだろうか?

スポンサーリンク

スターリンを矮小化しすぎているかもしれない

僕はスターリンという人物は色々な意味から本当に許せないし、ヒトラー以上のどうしようもない悪魔のような独裁者だと信じて疑わない。

さはさりながらスターリンにはスターリンなりのあるべき社会の実現という目指すべき理想があったのではないか、と一応は考えてみたいのだ。

社会主義、いずれは徹底した平等を目指す共産主義という人類史上初の夢の社会を実現するためには、現在、我々が想像する以上に未曽有の困難が伴ったと考えられるし、それに反対する勢力も限りなく存在したということは容易に想像できる。

そうだとすれば、かつての大審問官と同様、理想の社会を実現させるためには、相当な弾圧と場合によっては反対勢力の根絶を図る必要があり、芸術家たちにおいては、訳の分からない変てこな現代作品などは作らずに、新しく建設しようとしている全く人類が経験したことのない未知の社会に希望を持たせるような一般の国民に分かりやすい作品を作るべきだ。

一部のエリートしか理解できないような難解な芸術を捨てさせて、新しい社会主義国家の建設に役に立つ分かりやすい作品を作ってほしいという願望は、指導者の立場に立てば分からなくはない。

だから、スターリンが芸術家たちにそれを求めたこと自体は、否定する気にはなれない。

大切な点はその程度と、目的と真意がどこにあったのかということではないだろうか?

スターリンは、本当に私利私欲と自らの病的な猜疑心と保身のためだけに、あれだけの未曾有な大粛清を行ったのか?

新しい夢の社会を実現するという目的の達成のために、それを理解しようとせず、妨害する勢力を抹殺しようとしただけだったのではないのか?それは必要悪だったのではないか?そこが問われるべきではないのか?

亀山郁夫の本書にはその視点が欠落しているように思えるのだ。スターリンは大粛清を実行するに当たって苦悩しなかったのか?究極の選択に身を裂かれる思いをしていたのではなかろうか?

亀山は本書で、もっと苦悩するスターリンを描くべきだった。苦悩するスターリンの姿を描いてほしかった。スターリン目線で大粛清を描くとしたら、それは不可欠だったのではないか。

それとも本当にスターリンは迷うことも苦悩することもなく、嬉々として昔の中間や側近たちを何百万人も殺戮したのであろうか?

これでは、あまりにもスターリンを矮小化していないだろうか!?

決してスターリンを弁護するわけではないが

誤解しないでほしい。僕はスターリンの肩を持つわけでは決してない。

前に紹介した佐藤優の「悪の処世術」の中で取り上げられたスターリンについて、佐藤優がスターリンを弁護するのを読んで、酷く失望させられて、あれ以来、佐藤優とは袂を分かつ決心をした僕である。

どうしようもない悪魔のような独裁者ではあるが、ただの猜疑心だけで、あれだけの殺戮を続けたとはどうしても思えない。

何かあったはずなのだ。苦悩と身を引き裂かれる思いが。スターリンの側から大粛清を描くなら、それが少しは出てこないと僕は納得できない。

かりにもスターリンは、人類史上初のソ連という社会主義の実験国家を25年間の長きに渡って担った人物である。本当に猜疑心だけの人物だったのだろうか。

僕は本当にスターリンという人物が、いよいよ分からなくなってきた。

スターリンが分からないとプーチンも理解できない

スターリンという人間の真実が理解できないと、そのスターリンを崇拝しているあの本当に困った人、プーチンも理解できないことになり、これは中々厄介だ。

ソ連とロシアというのは、どうしてこんなに厄介で、理不尽なんだろう?本当にその本質を理解するのは、中々容易なことではない。

スポンサーリンク

ヨーロッパ人による最適のスターリン伝を切望する

これは日本人によるスターリン伝としては立派な仕事であり、内容も中々のものだと思うが、どうしても日本人作家としての限界があると少し訝ってしまう。

現地ソ連においてスターリンと同じ空気を吸った人で、しかも中立的な立場による徹底したスターリンの解説書と評伝を何としても読んでみたいと思う。

百歩譲って同時代人として同じ空気を吸っていなくても、同郷のロシア人(スターリンはロシア人ではなくてグルジア、今のジョージア出身なのだが)あるいはソ連邦を構成していた様々な国、更に二百歩譲って、ロシア人やソ連出身者でなくてもヨーロッパの歴史家かジャーナリストによるスターリンの優れた解説書と評伝を是非とも読んでみたい。

現在も色々と出版はされているのだが、どうも決定打に欠けているようだ。最近ビックリするほど厚いハードカバーの大作が刊行されたが、決定打との評価はない。

ヒトラーについては、イアン・カーショーの素晴らしい上下2巻の「ヒトラー」が出ているのに、スターリン研究は、まだ道半ばといった感じなのである。残念だ。

純然たる事実だけをまとめた統計書のようなものでもいい。一番僕が読んでみたいのは、粛清裁判の際の殺された側の証言の記録や裁判の記録である。それを正確に読んでみたい。粛清裁判は実はほとんど公開されていたのだ。

その記録を一切の省略などなしに、オリジナルのとおりに読みたい。そんな本は出ていないのであろうか。

今のロシアによるウクライナへの目を覆いたくなる侵略の惨状を見るにつけ、スターリンの理解が不可欠なように思えてならないのである。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

1,342円(税込)。送料無料。