目 次

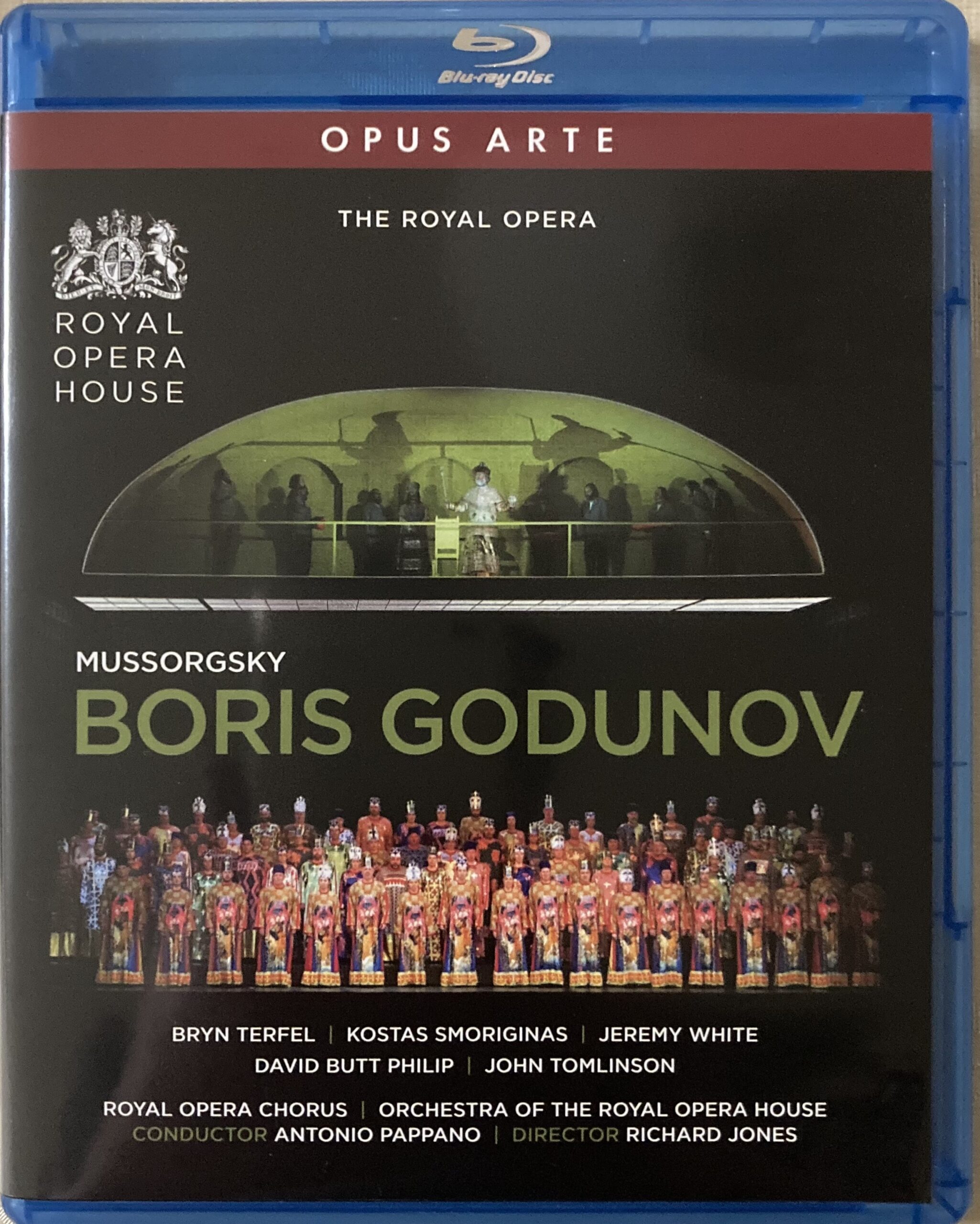

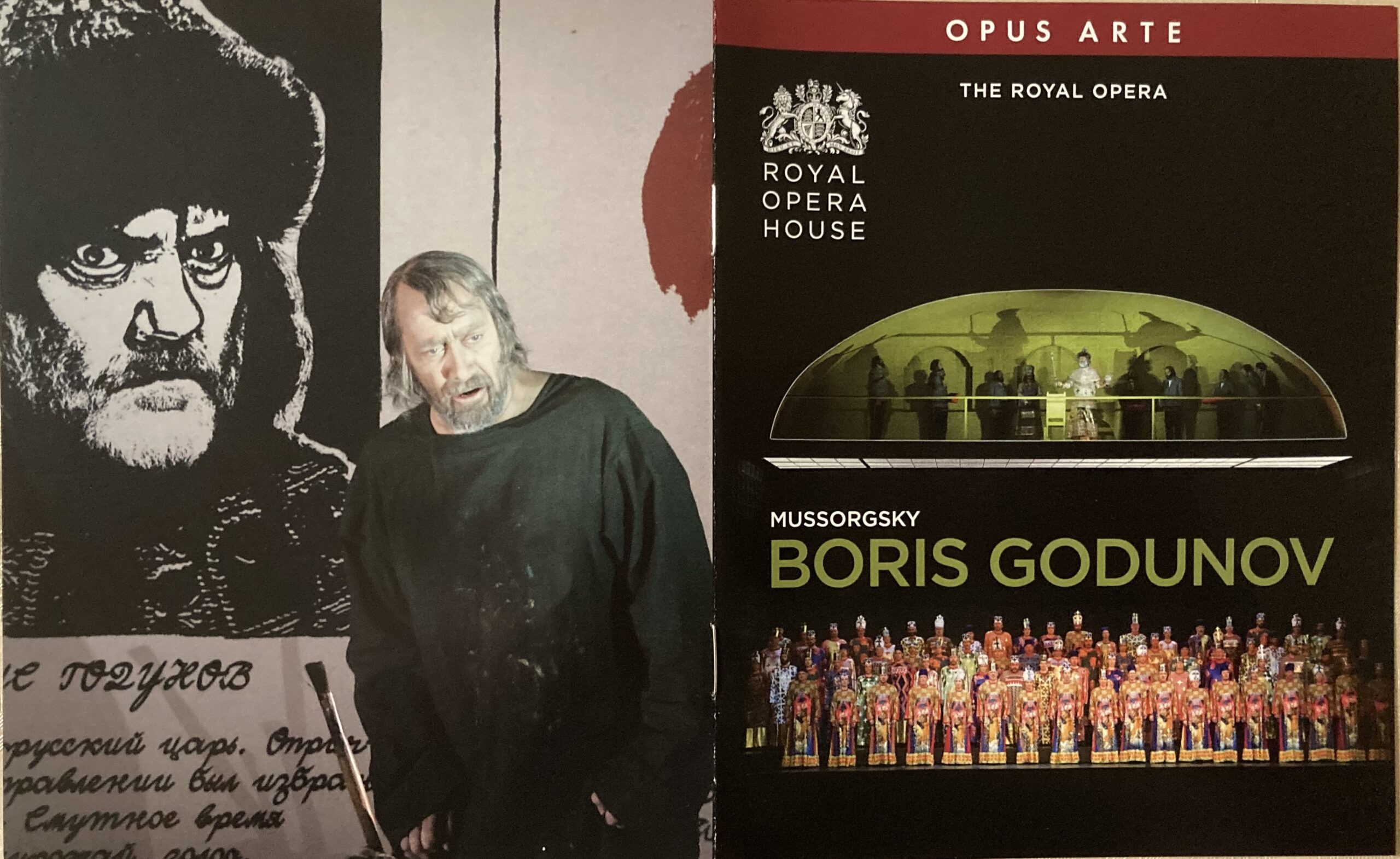

発売直後のボリス・ゴドゥノフのブルーレイ

僕の大好きなムソルグスキーの傑作オペラ「ボリス・ゴドゥノフ」のブルーレイの輸入盤が、ごく最近、全世界で発売された。それが実に貴重な素晴らしいもので、ちょっと興奮が収まらない。

音も画質も超鮮明であり、輸入盤とは言っても日本語の字幕も入っているので、鑑賞には全く問題がない。

ムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」は音楽史上の屈指の名作なのだが、最近では映像で鑑賞できるものはほとんど姿を消しており、憤懣やるかたない思いだったのだが、今回、こんな素晴らしいものが、しかも現在世界中で注目されている超売れっ子指揮者であるアントニオ・パッパーノの指揮で発売されたことに、狂喜している。

後述するように、これは「ボリス・ゴドゥノフ」の演奏の中でも他では滅多に聴くこと、観ることのできない歴史的にも非常に貴重な演奏の記録なのである。

興奮するなという方が、無理というものだ。

音楽史上の屈指の名作:ムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」

ムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」はムソルグスキーの最高傑作であることはもちろんだが、古今東西の歌劇(楽劇を含めて)いわゆるオペラの中でも、屈指の名作であり、空前の問題作の地位を保ち続けている。

オペラの中の屈指の名作というよりも、およそクラシック音楽のありとあらゆる作品の中でも、必ずや上位に顔を出してくる最高の音楽作品と言って間違いない。

そもそもムソルグスキーという19世紀ロシアに誕生した作曲家が、類を見ない斬新にして独創的な天才であった。

その天才をあまり周囲から認められなかった中で、ムソルグスキーは絶望し、酒に溺れ、身も心も荒廃しきってボロボロになって死んでいく。

そんな悲劇の大天才ムソルグスキーが精魂込めて、身も心も削りながら作曲し続けたのが、「ボリス・ゴドゥノフ」なのである。

スポンサーリンク

ムソルグスキーのこと

ムソルグスキーは、官吏、すなわちロシアの公務員であったことが重要だ。

つまり二足の草鞋を履いていて、ムソルグスキーはアマチュア、プロの作曲家ではなかったわけだ。

ロシア5人組について

ロシアの近代音楽を語る際に必ず出てくるのが「ロシア5人組」である。

その中で最も有名な作曲家がムソルグスキーであり、他にボロディンとリムスキー・コルサコフが良く知られている。

このロシア5人組は、著名なピアニストだったバラキエフを中心に集まったグループで、バラキエフ以外は全員がアマチュアだった。

ちなみに残りの一人はキュイである。

ロシアの官吏の扱いは酷いもので、ムソルグスキーは余剰人員と扱われ、出勤しても給料が支払われないこともあったようだ。

作品が評価されないことや、親しい友人が相次いで亡くなるなど不幸続きの中で、ムソルグスキーはやがて酒に溺れていく。いわゆるアル中、重度のアルコール依存症となり、ほとんど狂気に陥っていく。

やがて官吏の職を首になり、自暴自棄に陥る中で42歳の若さで死んだ。

完成した作品は多くはない。器楽曲では何と言っても「展覧会の絵」が有名だが、あの管弦楽曲はフランスの天才ラヴェルが編曲したもので、ムソルグスキーのオリジナルはピアノ独奏曲だった。

ムソルグスキーが力を入れていたのは何と言っても歌劇、オペラなのである。

ムソルグスキーが作曲したオペラは8曲もあったが、その中で唯一完成させることができたのが「ボリス・ゴドゥノフ」だった。「ホヴァンシチーナ」は完成近くまでいったが、結局は未完となった。

オペラと並んでムソルグスキーが力を入れたのは歌、いわゆる芸術歌曲であった。

これには素晴らしい作品がいくつも残っている。

斬新にして独創的

ムソルグスキーはアマチュアならではの、極めて斬新にして独創的な音楽を作った。それを高く評価したのがあのドビュッシーである。

ムソルグスキーがいなければドビュッシーも存在しなかったというほど、ムソルグスキーの影響は大きく、あの時代にあって、ムソルグスキーの斬新さと先進性は群を抜いていた。

それゆえに、同時代のロシアではあまり評価されなかった。早過ぎた天才だったわけだ。気の毒としか言いようがない。

スポンサーリンク

オリジナルの原典版は極めて珍しい

ムソルグスキーが全身全霊を傾けて作曲した「ボリス・ゴドゥノフ」も、あまりにも早過ぎた問題作だった。

音楽そのものの斬新さに加え、ムソルグスキーは真実を描くために、一切妥協することなく、当時のオペラの暗黙の了解を無視して、描きたいテーマを描きたいように描いた。

1869年に完成した「ボリス・ゴドゥノフ」は、劇場当局が上演を拒否するという事態に陥ってしまう。

主な理由は、女性歌手の出番があまりにも少ないということだった。

どうしても受け入れてもらえず、ムソルグスキーは大幅な改訂を余儀なくされる。

こうして2年がかりで大改訂が行われたが、受難はこれだけでは終わらなかった。

改訂版の上演は実現したが、観客の評判は非常に高かったにも拘らず、批評家筋からは評価されずあまり上演されることはなかった。

これがムソルグスキーの心を蝕んだ。

リムスキー・コルサコフによる改編

ロシア5人組の仲間でもあったリムスキー・コルサコフは「ボリス・ゴドゥノフ」の価値を認めながらも、ムソルグスキーの存命中から改編の必要性を強く訴えていた。

そして、ムソルグスキーの死後、大幅な改編作業を実施した。しかも2回に渡って。

リムスキー・コルサコフが最初に改編した楽譜が発行された際、彼は序文を寄せており、その中で「ボリス・ゴドゥノフ」は、現実を無視した演奏の困難さ、支離滅裂なフレーズ、ぎこちないメロディ、耳障りな和声と転調、間違った対位法、稚拙なオーケストレーションなどのため、上演されなくなった、と遠慮のカケラもなく、言いたい放題。

そして、管弦楽法の改訂のみに止まらず、リムスキー=コルサコフがおかしいと感じたフレーズ、メロディ、和声、転調といった部分にまで改定は及んだ。

1906年、リムスキー=コルサコフは2度目の編曲を実行し、この1908年改訂版は、同年にディアギレフによりパリ・オペラ座で上演され、ボリスを演じた当時の大歌手シャリアピンの好演もあって、この上演は大成功を収め、「ボリス・ゴドゥノフ」が世界中に知られるようになった。

以来、「ボリス・ゴドゥノフ」の上演に際しては、ムソルグスキーのオリジナル(原典版・改訂版)ではなく、リムスキー=コルサコフ版が用いられることになった。

その傾向は最近でもまだ続いている。

その後、ショスタコーヴィッチがムソルグスキーのオリジナルに戻るべきだと主張したことや、作曲者本来のオリジナルを重視すべきだという時代の要請もあって、リムスキー・コルサコフの編曲には批判が集まるようになったが、そうは言っても、世の趨勢は「ボリス・ゴドゥノフ」と言えば、まだリムスキー・コルサコフ改定版を用いることが少なくない。

スポンサーリンク

原典版の舞台映像をブルーレイで味わえる至福

そんな中で今回、久々に登場した「ボリス・ゴドゥノフ」のディスクは、ムソルグスキーのオリジナルに戻るのは当然として、何とムソルグスキーが最初に作曲した上演されることのなかった原典版による演奏なのである。

実はこのブルーレイは、ごく最近、ヨーロッパで発売されたばかりの超最新版なのである。

先月発売されたばかり。2023年7月29日。販売されてまだ1カ月しか経っていないという超レアものである。

劇場当局の上演許可が得られなかったため、ムソルグスキー自身も諦めて、本人が大幅に改編した改訂版ではなく、一番最初のいわば幻の「ボリス・ゴドゥノフ」である。

これには驚かされた。そして何とも興味が尽きない。

以前から、CDとしては原典版は録音されていたが、実際の上演記録は観たことも聴いたこともない。

スポンサーリンク

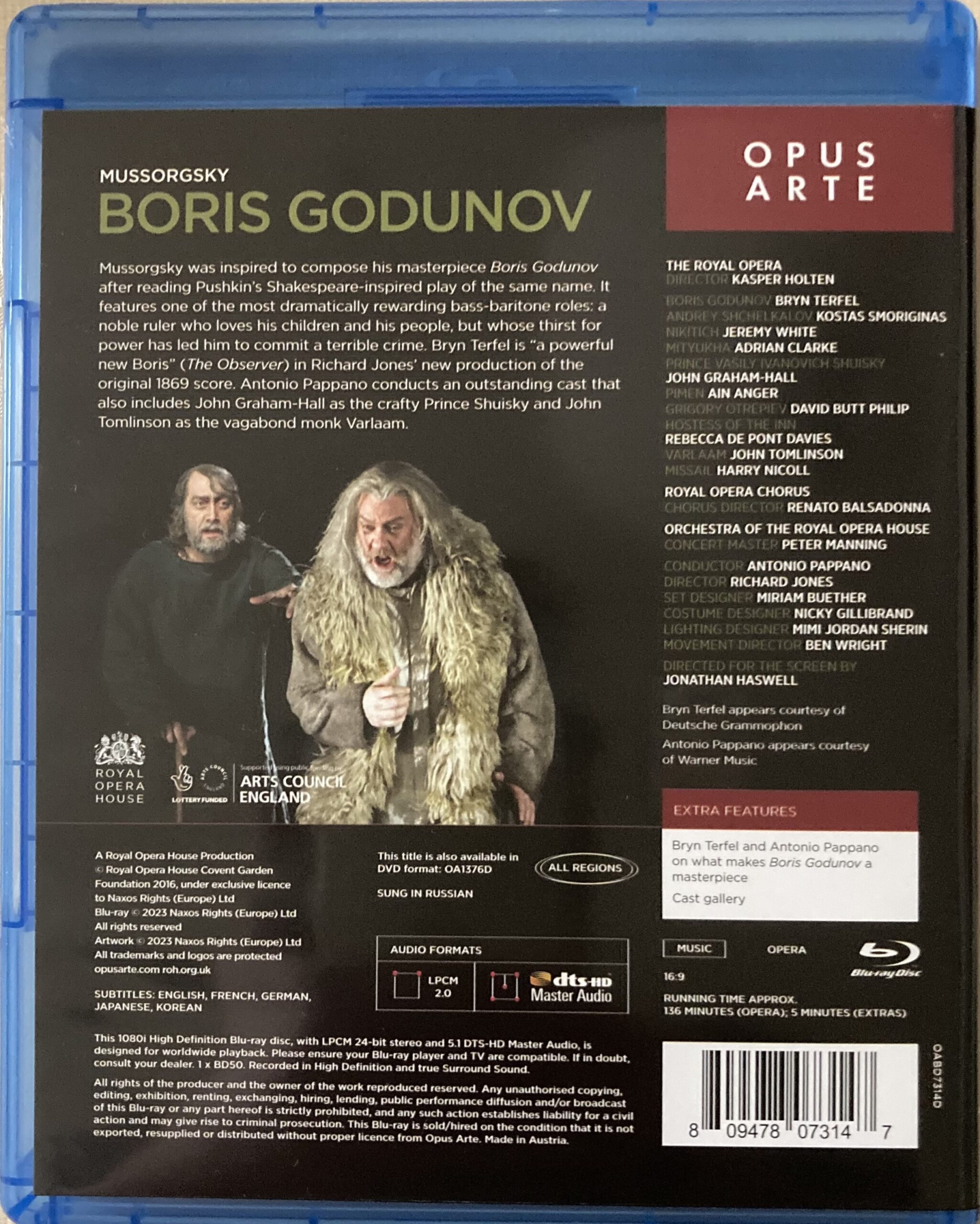

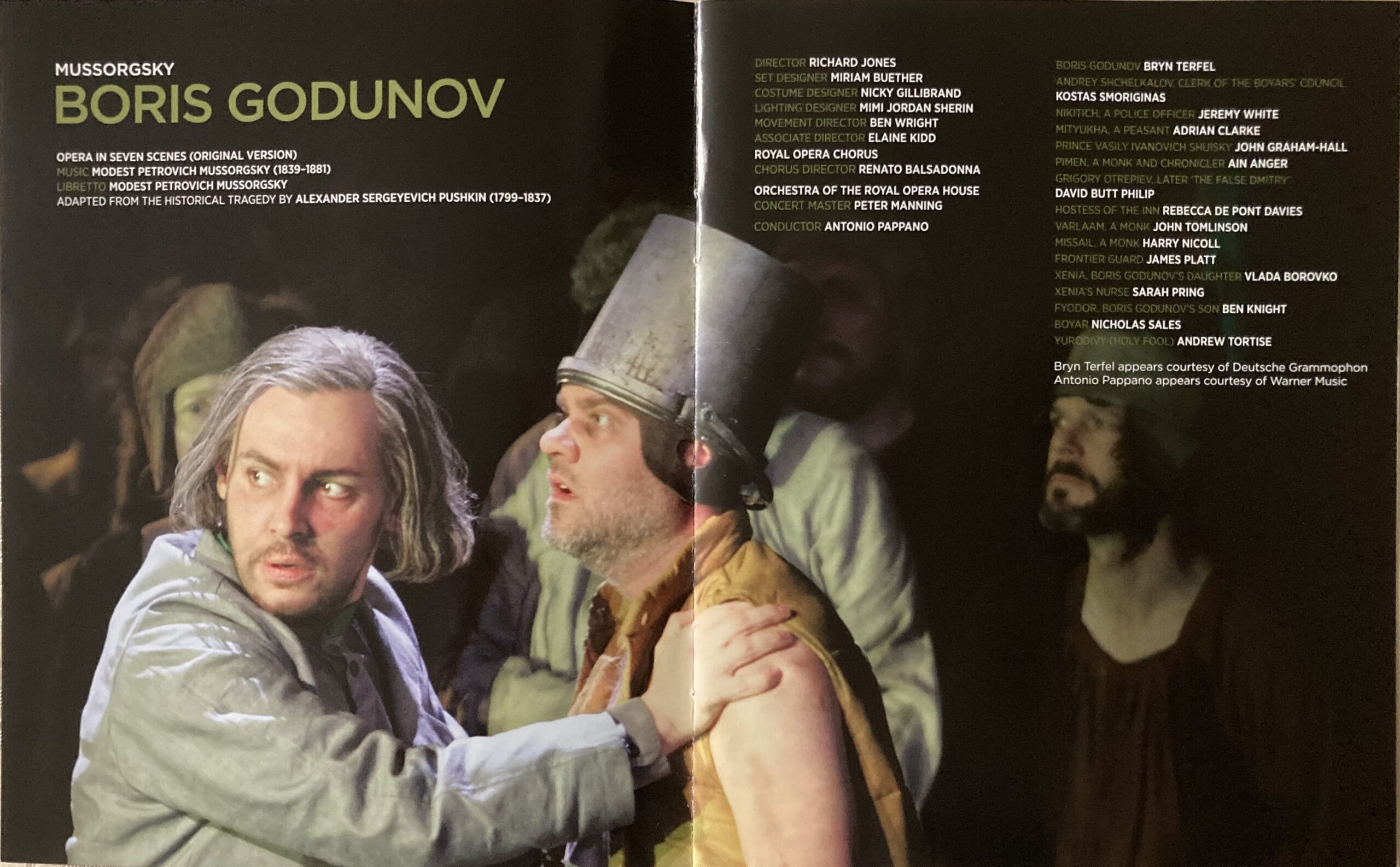

今回のオペラの舞台の基本情報

モデスト・P. ムソルグスキー(1839–81):歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」

7場のオペラ「原典版(1869年)」

原作:アレクサンドル・プーシキンによる史劇「ボリス・ゴドゥノフ」

収録時間:本編139分(約2時間20分)

【演奏】

ボリス・ゴドゥノフ・・・・・・・ブリン・ターフェル(バス・バリトン)

クセニア(ボリスの娘)・・・・・・ヴラダ・ボロフコ(ソプラノ)

フョードル(ボリスの息子)・・・・ベン・ナイト(バリトン)

グリゴリー(偽ドミトリー)・・・・デイヴィッド・バット・フィリップ(テノール)

ピーメン(修道僧)・・・・・・・・アイン・アンガー(バス)

ヴァシリー・シュイスキー公・・・ジョン・グラハム=ホール(テノール)

聖愚者・・・・・・・・・・・・・アンドルー・トーティス(テノール) 他

コヴェント・ガーデン王立歌劇場合唱団(合唱指揮:レナート・バルサドンナ)

コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団

指揮:アントニオ・パッパーノ

演出:リチャード・ジョーンズ

美術:ミリアム・ビュター

衣装:ニッキー・ジリブランド

照明:ミミ・ジョルダン・シェリン

【収録】

2016年3月21日 コヴェント・ガーデン王立歌劇場(ロンドン)

パッパーノとコヴェント・ガーデンの名舞台

現在、怒涛の活躍を続けるイタリア系イギリス人の鬼才指揮者パッパーノとコヴェント・ガーデン歌劇場による原典版(1869)の上演によって、「ボリス・ゴドゥノフ」の「原型」が蘇る。

従来ほとんど無視されてきたムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」のオリジナルの姿を蘇らせるべく、指揮者やオーケストラ、歌手、舞台演出家など全ての関係者が情熱を持って取り組んでいることが良く伝わってくる。

音楽的には、何といってもボリス・ゴドゥノフ役への初挑戦となった大物歌手ブリン・ターフェルが倨傲と脆弱さを併せ持つ主人公の姿を鬼気迫る迫真の歌唱と演技力で演じ、もう一方の主役である合唱も、近年その充実ぶりが目覚ましいコヴェント・ガーデンの合唱団から、パッパーノが驚異的な重厚な響きを引き出すことに成功した。

オーケストラももちろん見事な出来栄えだ。

舞台演出上も、幼い皇子を殺害した皇位簒奪者の心の闇や廷臣たちの陰謀、更に無名の民衆の動きを分かりやすく可視化している。

リチャード・ジョーンズの舞台演出により、ムソルグスキーがプーシキンの史劇から着想した「ボリス・ゴドゥノフ」のオリジナルの姿を、見事に表現していると評価していいだろう。

スポンサーリンク

どんなストーリーなのか

主人公のボリス・ゴドゥノフは実在の人物(1551~1605年)で、ロシア皇帝。ツァーリの在位は1598年~1605年の足掛け8年間となる。

あの有名なイワン雷帝亡き後の混乱期に活躍し、ボリス・ゴドゥノフが亡くなった後で、1917年のロシア革命で倒される約300年にわたってロシアを支配するロマノフ王朝が発足するという歴史的な流れになっている。

時はイワン雷帝亡き後のロシア「動乱時代」の始まり。イワン雷帝の子供である皇位継承者ドミトリーを殺害し、皇帝の座を手中に収めたものの、良心の呵責に懊悩するボリス・ゴドゥノフの姿。一方で歴史家に入れ知恵されて、殺されたドミトリーと同じ年になる偽ドミトリーとなって、ボリスに迫る中、ボリスは死んでいく。

原作はプーシキンの史劇「ボリス・ゴドゥノフ」だ。オペラの台本はムソルグスキー自身が朋友スターソフの協力を得て完成させている。

驚くほど鮮明な音と映像に酔いしれる

最新のブルーレイ・ディスクだけあって、その画質は驚くほど美しく、鮮明だ。もちろん音も最高。

これは本当に酔いしれてしまう絶品の一枚で、素晴らしい。

珍しい「ボリス・ゴドゥノフ」の原典版、をこの画質と音質で鑑賞できるのは本当に嬉しいことだ。

短いが練習風景が圧巻

このディスクには、映像特典として、映画でいうところのメイキング映像のようなものが付いている。

時間は非常に短いものだが、指揮者のパッパーノと主役のボリスを演じたターフェルがピアノ伴奏で練習し、議論を交わすシーンだ。

これが大変な見所。パッパーノがこの作品をどう捉えているか語り、ターフェルに様々なオーダーを出す。ターフェルもボリスへの深い思いがあって、二人の意見交換、やり取りが交わされるのだが、それが何とも刺激的だ。

もっと長く見てみたくなる極めて貴重な練習風景であった。

スポンサーリンク

ムソルグスキーの斬新さと類い稀な独創性

とにかく「ボリス・ゴドゥノフ」の音楽はすごい。こんな斬新で破天荒な音楽を良くぞ作ったものだと感嘆させられる。斬新にして、どこまでも独創的。まさにムソルグスキーの天才だけが作ることのできた音楽だ。

初めて聴いた人は呆気に取られて、大変な衝撃を受けるはずだ。

ムソルグスキーのこの衝撃的な音楽のことを少し具体的に書いてみたい。

ムソルグスキーの衝撃的な音楽の特徴

「ボリス・ゴドゥノフ」の音楽の特徴を一口で表現すると、「挑発的な刺激的な音楽」ということになるだろう。

音楽理論的には増四度と呼ばれる不協和音の中でも最も響きの悪い不快なものとされ、「音楽の悪魔」とも称される和音を多用していることが特徴となっているが、ここではそういう理論的なことではなく、実際に聴いてみてどう感じるのかという視点から、僕の主観で書いてみる。

一度聴いたら忘れることができない聴く者の神経を逆なでするような過激な音楽とも言えそうだ。

その衝撃と迫力は度肝を抜かれるもので、身体中の血液が逆流するかのような強烈なリズムと、凄まじい不協和音、天空を突き抜けるような有無を言わせぬ大音量で、聴く者に迫ってくる。

切迫感ある扇情的な音楽が次々と襲い掛かってくるような音楽が途切れない。

そして曲調とリズムが次々と目まぐるしく変化し、聴いている人間の胸倉を強引に掴んで、引きずり回すような圧倒的な迫力、ほとんど暴力的なと言ってみたくなる強烈な音楽が襲い掛かってくるような感触を受ける。

ロシア音楽ならではの大地を揺るがす超低音と、一方で高らかと響き渡る超高音で耳を刺激する。

ムソルグスキーの音楽の表現の幅というか、音楽のメリハリは桁外れなのである。

超低音と超高音との対比。ド迫力の音の洪水の一方で、静謐な音楽にも事欠かない。

荒れ狂う凶暴な音楽で圧倒する一方で、この世のものとも思えないような静かで美しいメロディと甘美さにも溢れている。

これだけ振幅の大きな音楽も古今東西、稀だと思われる。

こういうものを聴いていると他の音楽を聴いても感動できなくなってしまう。他の音楽を不感症にさせてしまう音楽と言ったら言い過ぎだろうか。

特に歌の特徴は

歌はムソルグスキーが最も得意とした作曲ジャンルである。

「ボリス・ゴドゥノフ」は歌劇なので、全編に歌が溢れていることは当然だ。

その歌が、また斬新なのだ。最大の特徴は歌うというよりも語りに近いこと。これがドビュッシーが最も影響を受けた点である。

美しいメロディラインを繰り返して歌うのではなく、歌詞の内容に応じて、リズムもメロディも変幻自在に移り変わっていく。

一般的に朗誦方式と呼ばれるが、メロディよりも詩の内容を重視し、その歌詞の内容を伝えようとしたら、語ったり、朗読するようにリズムもメロディもテンポも、自由自在に扱われなければならないのである。

これはオペラの創始者である、僕が愛してやまないモンテヴェルディが用いた方式で、音楽史は約250年の時を経て、空前の天才に追いついたというか、戻ったと言ってもいい。

もう一つ、特筆すべきことは合唱の持つ異次元の迫力と魂のほとばしりだ。

ムソルグスキーのオペラで合唱というのは当然のことながら民衆の声を表現する。民の声を合唱で表現するわけだ。ロシアの不幸を誰よりも痛感させられていたムソルグスキーは、どうしたってこの合唱に力を入れざるを得なかった。

本当に感動的な合唱が展開される。合唱という表現の多様性と説得力をこれだけ味わえるオペラも稀である。

ヤナーチェクやバルトークの原点

こんなムソルグスキーの音楽の特徴が、ドビュッシーに影響を与える一方で、一番ストレートに受け継がれていったのは東ヨーロッパの国々で続々と現れた天才たちにだった。

それぞれの地域の民族的な音素材を元に、妥協を許さない刺激的な音楽が生み出されたが、彼らは一様にムソルグスキーの影響を最も深いところで受けた。

僕が大好きなチェコ(ボヘミアではなくモラヴィア)のヤナーチェクや、ハンガリーのバルトークなどの常軌を逸したかのような激しいリズムや不協和音などで、神経を逆なでする過激にして刺激的な音楽は、全てムソルグスキーが原点となっている。

スポンサーリンク

ロシアの苦悩と悲劇は今でも続く

次にオペラの内容、ドラマについてである。

この作品はロシアの国民作家であるプーシキンの戯曲を原作に、ムソルグスキー自身が台本を書いた。そういう意味では、あのワーグナーと同じ作り方なのだ。

作曲家がオペラの台本も自ら書く。作曲家の思想や世界観が如実に反映するのは当然だろう。

「ボリス・ゴドゥノフ」に描かれたドラマが、如何に強烈で、深い世界となっていることか。

ボリス・ゴドゥノフがツァーリ(皇帝)という最高権力者に収まった後も、本来の皇帝継承者であった幼き王子を暗殺して権力を獲得しただけに、一日として安穏とできない。常に怯え、心が休まることがない。その悩める皇帝の姿こそプーシキンが描きたかったものであり、ムソルグスキーが情熱の全てを傾注して取り組んだテーマだった。

最高権力者のツァーリであるボリスの苦悩は深く深刻だ。ここまで登場人物の心の闇と苦悩に迫ったオペラは古今東西、稀である。

それだけに「ボリス・ゴドゥノフ」はオペラ史上でも類を見ない至高の名作になった。

陰湿な権力闘争明け暮れるロシアという国家。権力闘争の結果、ようやく最高権力を手にした後も、疑心暗鬼に陥って安穏とできない苦悩の日々が徹底的に描かれる。

エリツィンもプーチンもボリスと一緒

これはソ連崩壊後のロシアでもずっと続いている姿そのものだ。

ゴルバチョフを追いやってロシア大統領に収まったエリツィン。エリツィンの姿は、奇しくも同じボリスというファーストネームもあって、ボリス・ゴドゥノフそのもののように見える。

そしてエリツィンの後を受けたプーチン。

理不尽なウクライナへの侵略戦争を始めたばかりか、その戦争の過程において功績の大きかったプリゴジンが「乱」を起こすと、一旦は許したように見えたものの、結局はプリゴジンは死ぬ羽目に。

あの自家用ジェット機の墜落事故がプーチンに指示によるものか、もちろん断定はできないものの、過去のプーチンの反対勢力やマスコミに対するやり方を見ていると、さもありなんと思えてきてしまう。

真相は分からないが、いずれにしても最高権力者である大統領の地位にいながらも、安穏としていられない様子は伝わってくる。

オペラに描かれたボリス・ゴドゥノフは16世紀の人物。ロマノフ王朝が発足する前の話しだが、それから実に400年以上経った今も、ロシアの政情はまるで変っていないように見えてしまう。

国民や民衆は不在の権力闘争。もういい加減、目が覚めないものだろうか。

スポンサーリンク

原典版に続いて改訂版でも観てみたい

今回、初めてムソルグスキーのオリジナルである原典版を映像で観たが、これは大変な衝撃だった。

ムソルグスキーが最初に考えた世界がここにあった。

これが非常に優れた演奏によって上演されたこともあって、今度はムソルグスキー自身が改訂した改訂版も同じ指揮者と同じ歌手たちによって観てみたいと気になってしまう。

実は、ムソルグスキーが改訂したことで、このオペラは時間的にもずっと長くなった。逆に言うと原典版はかなり短いものだ。

ムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」といえば、一般的には3時間半以上もかかる超大作なのである。もちろんこれはリムスキー・コルサコフ版なのだが。

ムソルグスキー改訂版も基本的には同じ長さだ。

ところが今回の原典版は2時間20分あまり。かなり短くなっている。

この原典版にはムソルグスキー自身が後に加えた素晴らしい音楽が外されてしまっている(当時はまだ作曲されていなかった)のは、残念でならない。

原典版と改訂版のドラマの内容はかなり大幅に変わっているのだが、その最大の特徴を一言で言えば、原典版ではボリスという最高権力者の人間としての個人の苦悩を描き、改訂版はそれに加えて、ロシアという国と民族の苦悩と嘆きが色濃く浮かび上がってくる。

これは非常に捨て難いものなのだ。

今回のメンバーでムソルグスキー改訂版の上演を是非ともお願いしたいというのが僕の目下の夢である。

R・コルサコフ版にも実は愛着がある

今日となっては、ムソルグスキーの死後に他人が手を入れた編曲版は避けられる傾向が強く、リムスキー・コルサコフによる大幅な改編も批判に晒されているが、実は従来までありとあらゆる「ボリス・ゴドゥノフ」の録音は、このリムスキー・コルサコフ版で収録されていた。

僕自身が若い頃から熱心に聴き込んできたカラヤン版もクリリュイタンス版も全てリムスキー・コルサコフ版だったのである。

これでムソルグスキーの魅力も、「ボリス・ゴドゥノフ」の魅力も知ったのだ。

リムスキー・コルサコフ版で聴いて、ムソルグスキーが大好きになった。これが実態だ。

世界中のありとあらゆるムソルグスキーのファンが同じ状況にある。

スポンサーリンク

輸入盤だが日本語字幕もあって必聴・必見

このブルーレイは輸入盤だが、嬉しいことに日本語の字幕が付いているので、全く問題なくこのムソルグスキーの畢生の大作を日本語で楽しむことができる。

演奏も映像も非常に秀逸な素晴らしいものだ。これは必聴・必見の優れもの。

ムソルグスキーに興味のある方、オペラに興味がある方、どうかこの音楽史上の屈指の名作をムソルグスキーのオリジナルで満喫してほしい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

3,975円(税込)。送料無料。輸入盤・ブルーレイ 日本語字幕付き

ムソルグスキー:歌劇《ボリス・ゴドゥノフ》コヴェント・ガーデン王立歌劇場 [Blu-ray]