目 次

稀代の華麗な悪女を描いた黒手塚屈指の傑作

今までにこの「手塚治虫を語り尽くす」シリーズでは、一般的に良く知られている手塚治虫のイメージをぶち壊すひたすら暗くて、人間の心の闇と悪の本質を暴き出すような救いようのない作品が多かった。

そんな作品群は「黒手塚」あるいは「手塚ノワール」と呼ばれており、僕はそんな黒手塚にたまらない魅力を感じている。

シリーズ「手塚治虫を語り尽くす」は既に25本を配信しており、この記事が26本目となるわけだが、その半数以上は黒手塚を取り上げてきた。

スポンサーリンク

黒手塚の頂点の1本が遂に登場

今回紹介する「人間昆虫記」は数多い手塚ノワール(黒手塚)の中でもかなり良く知られた傑作で、隠れた傑作、埋もれた傑作といった類の作品ではない。むしろ手塚治虫の代表作の1本と呼んでもいいものだ。

この作品の中では、デザイナー、文学、舞台演出などで将来を嘱望される才能に溢れた若い男女が、本作のヒロインである一人の魔性の女の魅力に惹きつけられる中で破滅していく姿を、これでもかとばかりに繰り返し描かれる。

善良な男が裏切られる形で犠牲となる姿が情け容赦なく描かれるので、男が読むと相当落ち込んでしまうどころか、怒りが収まらなくなってしまうかもしれない。

僕もこの作品は少し苦手で、黒手塚作品の紹介の中でこんなに遅れてしまったのもそれが原因だった。

情け容赦ない徹底的な黒手塚の世界

善が滅んで悪が栄えるという究極の手塚ノワールの世界が展開される。本当に情け容赦ない。犠牲になるのは必ずしも男だけには限られず、若い女性もターゲットになる。

目的のためには手段を選ばない徹底的なマキャベリストが登場し、周囲の人間はみんな彼女に夢中になった挙句、最後には奈落の底に突き落とされる。

ここまで暗く、救いのない作品も稀だ。黒手塚の頂点の1本というのはそういう意味である。

相当な覚悟と、くれぐれも用心して読んでもらう必要があるので、予め注意を喚起しておく。

かなりヤバイ作品なのである。

手塚が造形した稀代の悪女として有名な十村十枝子

才能溢れる善人たちを奈落の底、ズバリ地獄へ落とすのは類まれな美貌と色香を湛えた十村十枝子(とむらとしこ)。手塚作品に詳しい方なら、十村十枝子の名を知らない人はいない。

今回は手塚治虫が作り上げた最高の美女にして類まれな才媛、それでいて実態は恐るべきマキャベリストにして稀代の悪女というスーパーヒロインの紹介である。

他人の才能をそっくり真似して吸収し、次から方へと華麗な転身を遂げる十村十枝子。まるで昆虫が変態し脱皮を繰り返すかのように次々と姿を変えていきながら、常にトップに君臨し続ける女。

権力と栄光に憑りつかれた女の生き様が妥協なく描かれる。

人の才能を盗み取るだけならまだ良かったのだが、実は彼女は稀代の殺人鬼でもあったのだ。

自らの美貌を武器に何食わぬ平気な顔で次々と才能に溢れた男や女に近づいて、その能力を吸収するだけではなく、場合によっては作品そのものを盗み出し、成功を横取りし、相手を破滅へと導いていく。

あまりにも酷いやり口なのだが、色香を武器に次々と悪事を重ね、思い通りにトップへと這い上がっていく姿が、ある意味で快感を感じてしまう程。

僕は個人的には決して好きにはなれないのだが、こんな生き様に憧れる、あるいは声援を送りたくなる女性たちも決して少なくないだろうと思えてしまう。

スポンサーリンク

「人間昆虫記」の基本情報

掲載雑誌は秋田書店の「プレイコミック」。1970年5月9日号から1971年2月13日号まで約9カ月間に渡って連載された。「プレイコミック」誌での手塚治虫作品というと、僕のこのシリーズでも既に取り上げている傑作短編集「空気の底」の連載で有名だ。

「人間昆虫記」のあとがきで、手塚自身が、『プレイコミックには「空気の底」という短編を載せていましたが、思い切って長編を試みました』と書いている。

短編集「空気の底」は手塚治虫自身も認めている会心の作で、その路線を引き継ぎながらの長編への挑戦ということで、悪い作品が生まれるわけがない。正に脂の乗り切った充実期の作品となった。

ちなみに例のビッグコミック誌での青年向けの名作連載との関係で言うと、あの超名作の「きりひと讃歌」と完全にダブっている。「きりひと讃歌」は1970年の4月10日号から1971年の12月25日号までの1年9カ月間に渡って連載された。

ということは何と手塚治虫は名作「きりひと讃歌」を連載しながら、全く同時に「人間昆虫記」を別の雑誌に連載していたわけだ。

手塚治虫42歳という一番脂が乗っていた時期とは言え、信じがたいこと。実はそれだけではなくあの「アポロの歌」や「ザ・クレーター」なども同時連載されていた。

毎度のことではあるが、手塚治虫の仕事はもう完全に普通の人間のやれる範囲を飛び越えていて、最も力を備えた超一流の漫画家が同時に4人から5人合体しており、それぞれが別々の仕事を分担し合っていたとしか考えようがない。

本当に信じ難い、有り得ないことだ。

どんなストーリーなのか

稀代の美女にして悪女の十村十枝子が繰り広げる悪事の数々を描き出すというストーリーは、全て説明してしまった。

少しだけ追加すると、十村は能力のある若い人物に神妙に取り入って忠実な弟子のように振舞いながら、見様見真似で相手の能力を吸収し、チャンスを見計らって作品そのものを横取りして、本人よりも先に発表してしまうという手法で、様々なジャンルのトップとして注目を浴びる。デザイナー、小説家、舞台演出家などだ。

それだけなら良かったのだが、裏でその事実が発覚しないように相手を巧妙に自殺に追い込んだり、あるいは実際に殺し屋を使って抹殺までしてしまう殺人鬼でもあった。

そんな彼女の本質を見抜きながら、敢えて偽装結婚して彼女を服従させることに生き甲斐を感じる凄いやり手の釜石という大手企業の専務が現れて、十村のプライドがズダズダに引き裂かれてしまう。釜石を何とか屈服させようと、十村はまた悪知恵を絞って反撃の機会を伺うのだが・・・。

スポンサーリンク

ファムファタールというよりもっとストレートな悪女

十村のことを最初はファムファタールと思ったが、実はファムファタールとは違う。ファムファタールは女にはそのつもりはないのだが、周りの男が女に降り舞わされ、結果として男を破滅させてしまう女のことだ。ルー・サロメやカルメンなどが典型だろう。

十村十枝子は意識的に悪事を働いているので、これはれっきとした犯罪者。悪女そのものだ。だが一見そうは見えない色仕掛けで近づくので、ここにはサスペンスの色彩が色濃く出て来る。

ピカレスクロマンと呼んでいいのかもしれない。

この稀代の悪女は、この後で手塚治虫がビッグコミックに発表するあの「MW(ムウ)」の主人公、悪魔の化身のような結城美知夫に非常に近い存在だ。

「MW(ムウ)」は黒手塚の不動の頂点に位置する空恐ろしいばかりの禁断の作品であり、十村十枝子が血も涙もない身の毛のよだつ殺人鬼の結城美知夫に良く似ているとすれば、この「人間昆虫記」もやはり紛うことなき屈指の黒手塚作品であることは間違いないというものだ。

悪女には刺激的な性描写がつきもの

元々社会人・青年向けの漫画であり、色香を用いて才能のある人物に近づこうとする野心と権力欲に憑りつかれた悪女を描くからには、性描写は不可欠で、全編を通じて濃厚なエロス、それも錯綜したエロスに満ち溢れている。

人間の欲望の本質と心の闇を描こうとした場合に、性のことを抜きにはできない。ここではどうしても性描写が必須の要素となってくる。

スポンサーリンク

十村十枝子の本当の姿は・・・

この稀代の悪女の十村十枝子には実は思わぬ一面があって、その真の姿と彼女の秘めた本心は、実はこの作品の読者だけに知らされている。

人の作品や成果物を盗んで、被害者を死に追いやったり殺し続ける十村十枝子だったが、その内面は実にナイーブで繊細、無邪気であどけないものであることを読者は知らされる。

そのことを何人かの男に嗅ぎつけられるのだが、みんな殺されてしまうので、真相を知るのは我々読者だけとなる。

もう一つのポイントは、あれだけの悪事を重ねながらも、十村十枝子は一人の男性だけを真剣に愛しており、その愛の苦悩は読者にしか伝えていない。

登場人物は誰一人として十村十枝子の愛の真相を知らないどころか、この恐るべきマキャベリスト(英語ではマキャヴェリアン)は人を愛することなど全く無縁の人間だ、と思われていることに注目してほしい。

あの非常なマキャヴェリストは、あれだけの成功を手中にしながら、全く満たされていないのだ。

読者も騙されてしまう稀代のやり手に舌を巻く

終盤に驚くべき展開が待ち構えている。

全ての人間が最後に騙される。読者も騙されてしまう稀代のやり手、十村十枝子に舌を巻く。最後の男となるカメラマンが騙されるとき、同時に読んでいる我々読者も一緒に騙されてしまう驚き。これはもうある種の快感としか言いようがない。

漫画の中では十村十枝子にまんまとやられてしまうのだが、これはやったのはもちろん手塚治虫だ。本当にこの作品における手塚治虫のストーリーテラーとしての手腕はひと際秀逸で見事。唖然とさせられる。

だが、その後味は何とも良くない。非常に嫌な終わり方をする。

スポンサーリンク

「イヤミス」の最高傑作と呼んでいい

これは今流にいうところの「イヤミス」そのもの。湊かなえのミステリーに代表される「嫌な感じのミステリー」だ。

「イヤミス」は読み終わってスッキリするどころか、あまりの後味の悪さに気分が悪くなり、遣り切れない思いだけが残るようなミステリーのことを指す最近の造語だが、人間の残酷さと負の部分、心の闇を徹底的に描き尽くす作品がそう呼ばれるとするならば、正に黒手塚=手塚ノワールの世界そのものではないか。

「イヤミス」漫画をもう50年も前に繰り返し、徹底的に描き尽くしてきた手塚治虫の途方もない天才ぶりと怪物ぶりに、今更ながら言葉を失ってしまう。

手塚治虫が残した「イヤミス」の最高峰がこれだ。男を主人公にした「MW(ムウ)」と女を主人公にした「人間昆虫記」。この2作を「イヤミス漫画」の双璧と推奨したい。

あまりの暗さと救いのなさに打ちのめされる

本当にこれはイヤミスだ。読み終わってからの気分の悪いこと!あまりにも暗く、救いがないことに打ちのめされてしまう。

善人は最後まで救われることなく、奈落の底に落ちていく。善が滅びて、悪が栄える。

当時の手塚治虫の心境を反映したものだと考えられているが、実は、手塚治虫自身がこの作品のことを明確に語っているので、それを引用させてもらう。

手塚治虫漫画全集の「人間昆虫記」のあとがきである。

非常に短いものなので、全文をそっくり引用させてもらう(送り仮名などは原文のまま)。一部は既に引用済み。

手塚治虫自身の作品解説

この物語をかいたのは、新左翼とよばれるセクト同士の反目とか、無差別テロとか、泥沼化したベトナム、そして中国では文化大革命など、さまざまな暗いニュースが新聞、テレビなどを賑わしていた頃です。その一方で、日本の高度成長は、まっしぐらにGNP世界第一位を目ざしてつっ走っていた時代です。

その陰と陽の不条理な時代に、マキャベリアンとしてたくましく生きていく一人の女をえがいてみたいと思ったのです。これをかく以前に、プレイコミックには「空気の底」という短編を載せていましたが、思い切って長編を試みました。

登場人物の名前は、どれも昆虫をもじってつけてあります。これをかきながら、ぼくはカレル・チャベックの「虫の生活」を思い浮かべていました。

昆虫の世界は、人間社会のカリカチュアだと思います。

スポンサーリンク

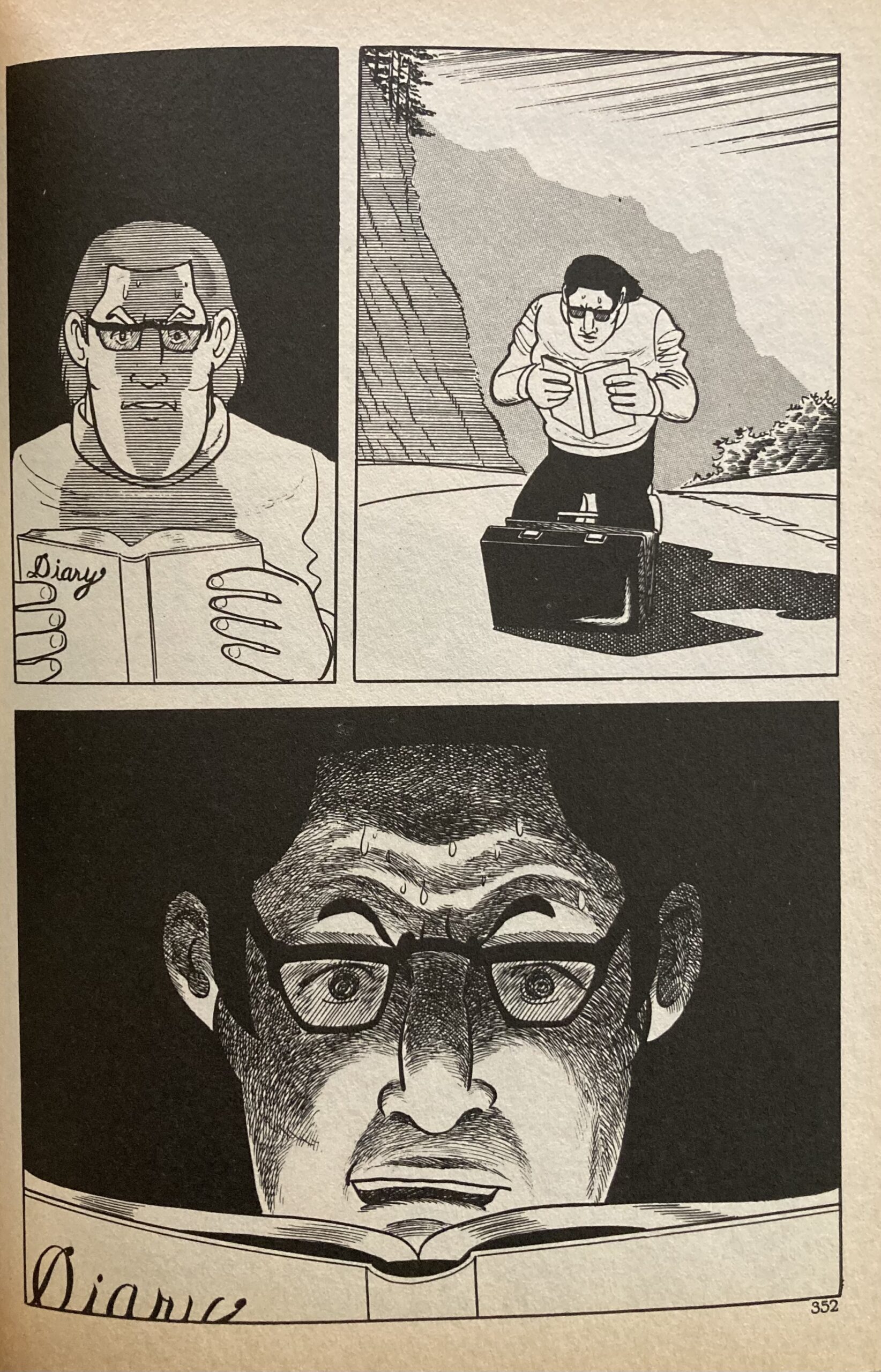

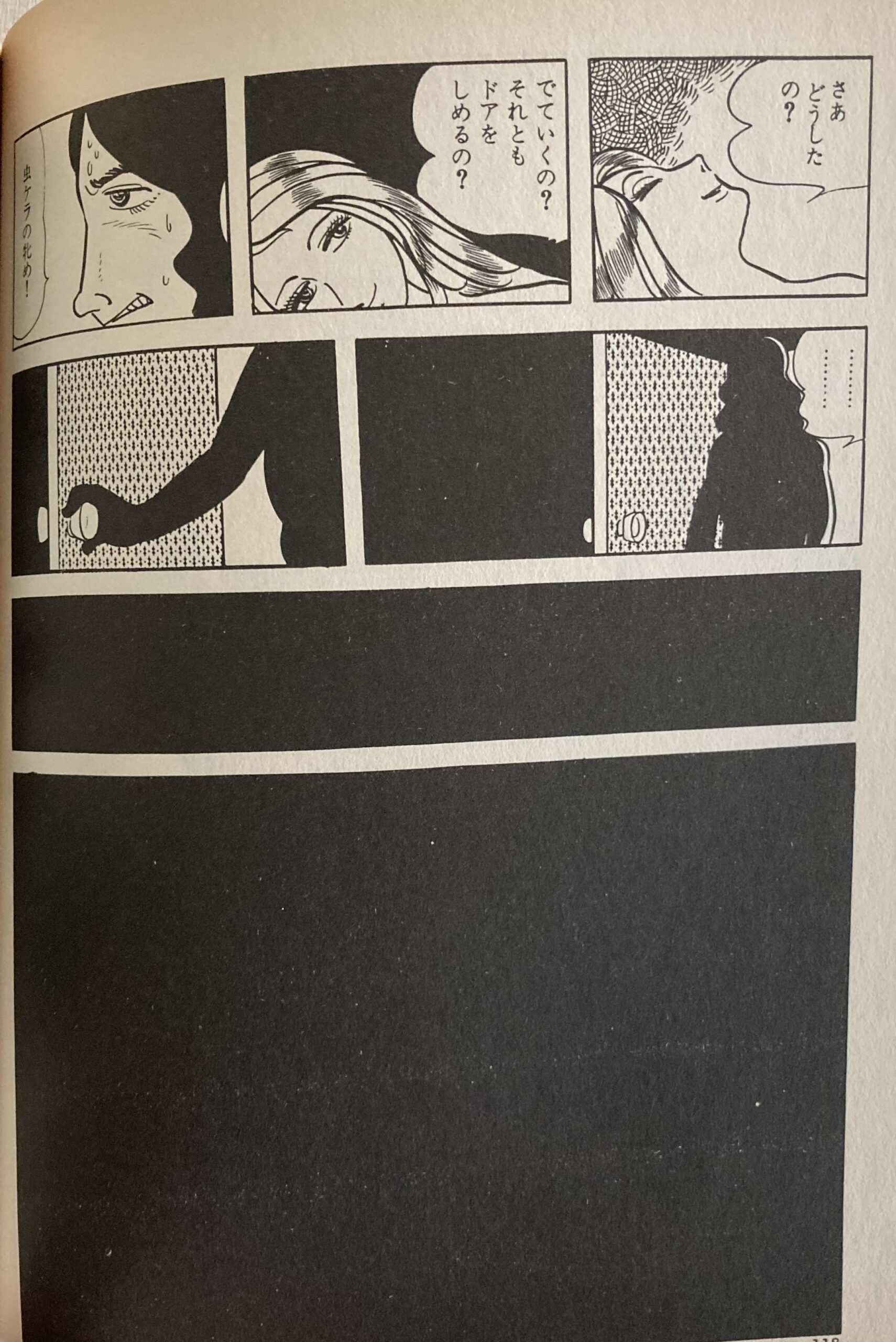

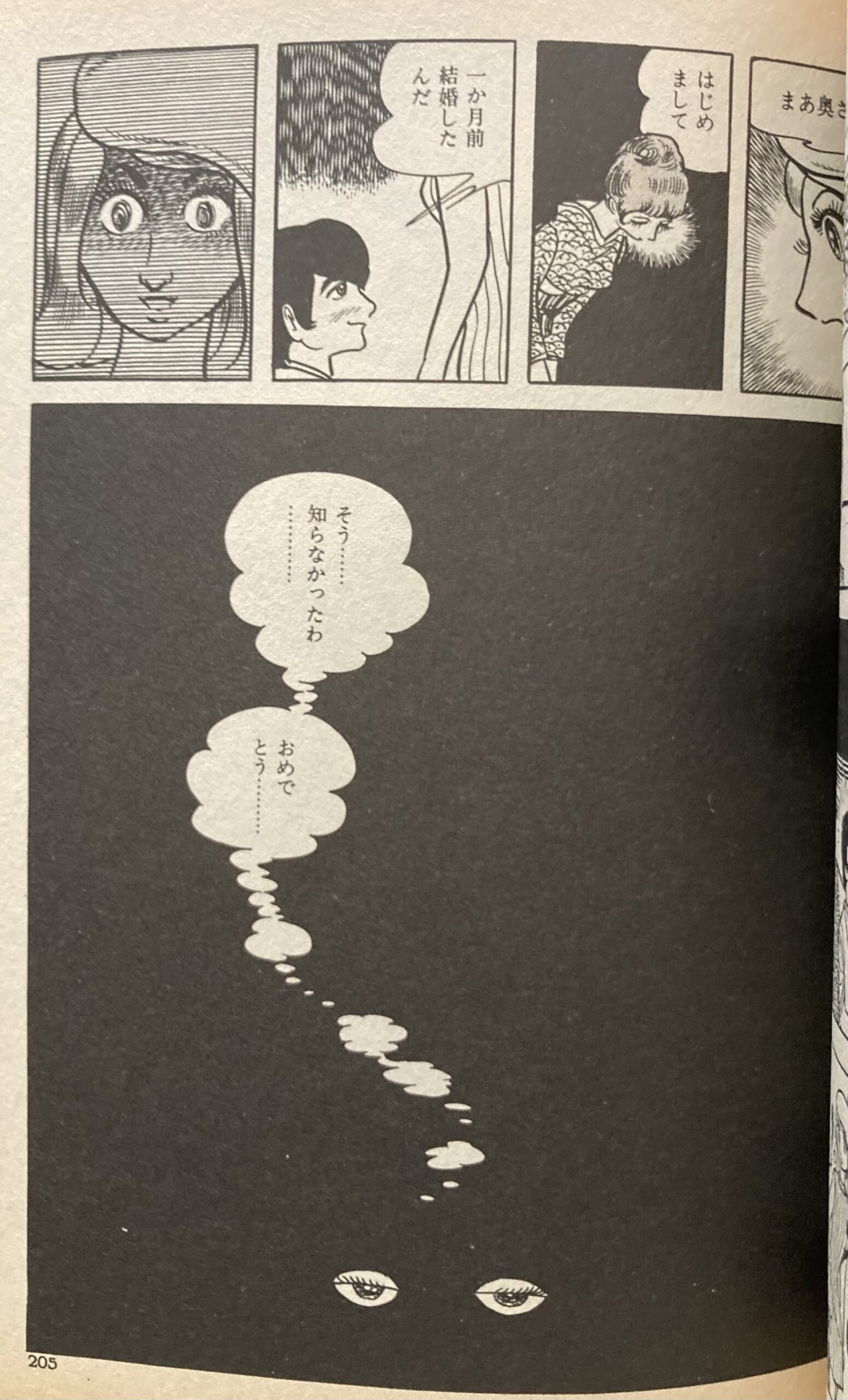

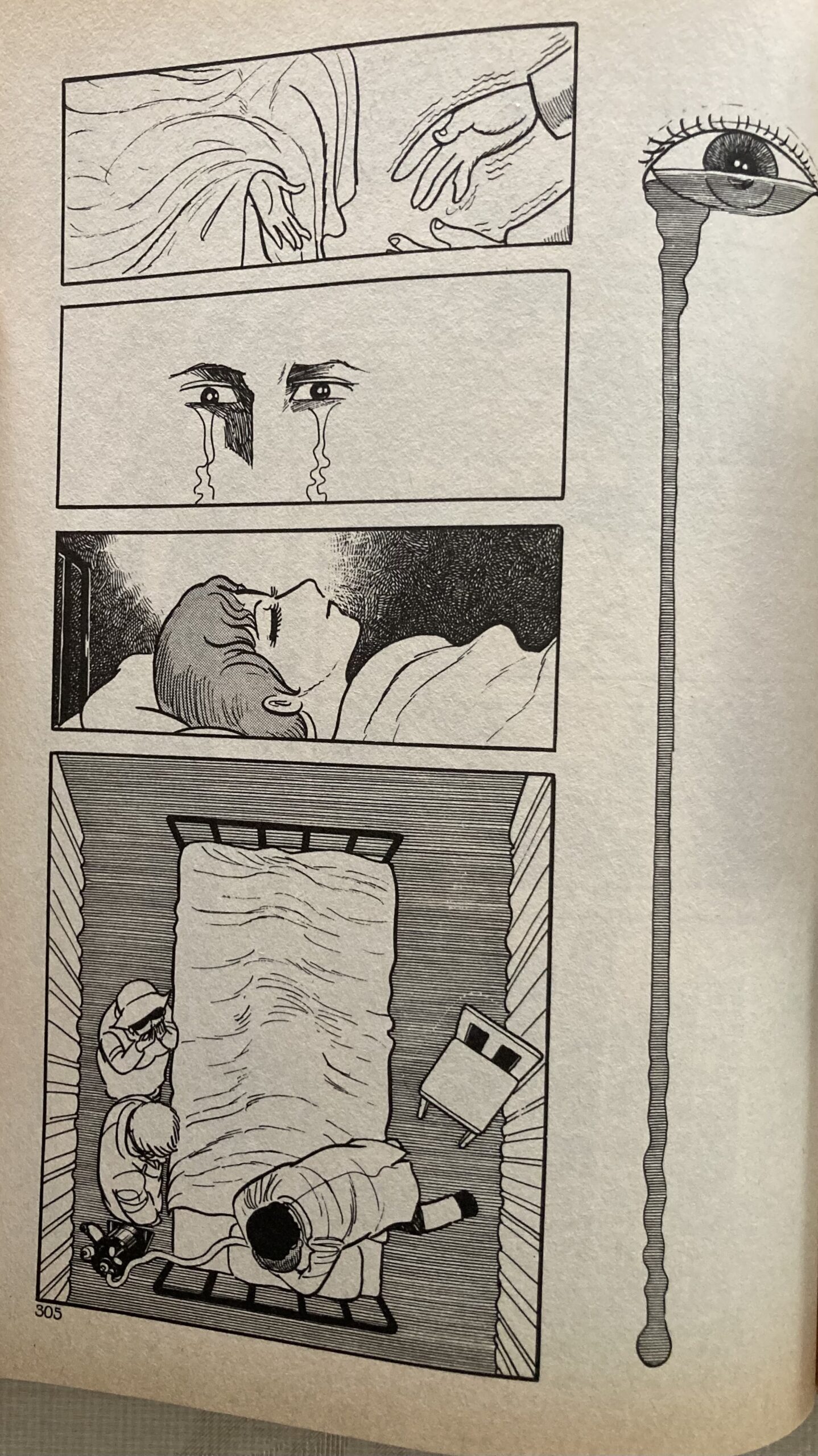

黒手塚の傑作は絵そのものも真っ黒!

絵の素晴らしさもこの「人間昆虫記」は手塚治虫の絶頂期と言っていいだろう。実験的な精神に裏打ちされた斬新な表現には目を見張るものがある。

そして強調しておきたいのは、黒の多用。黒手塚は絵そのものも真っ黒なのである。徹底的な黒の多用で極めて斬新な表現を生み出している。

この作品の中で手塚治虫は実験しているとしか思えない。その実験が黒の斬新かつ印象的な使い方なのである。

これはもう漫画という範疇を通り越して、芸術としか言いようがない代物となっている。

実際にいくつか見てもらおう。

この最後に引用した「泣く」シーンの斬新さは、あの衝撃的な黒手塚作品「ボンバ!」のショッキングな描写を思い起こさせる。

「ボンバ!」の紹介記事でも取り上げた以下のシーン。その類似性に注目してほしい。

似ているようで非なるもの。

手塚治虫はこれ以上はない「絶望の頂点での涙」の表現にトコトン拘ったようだ。胸が割かれるような耐え難い悲しみの時に流す涙をどう表現するのか。天才の拘りと試行錯誤がある。

好きにはなれないが、完成度の高さは抜群

僕は黒手塚が大好きで、だからこそ「手塚治虫を語り尽くす」シリーズには黒手塚作品を中心に取り上げてきた。

ところが今回紹介した「人間昆虫記」、黒手塚作品の頂点の一つと言いながらも、実は僕はこの作品があまり好きではない。

ダークヒロインの十村十枝子にどうしても共感できないのだ。残酷で情け容赦ない悪の権化なら好むところだが、愛情を抱いている相手を騙す、欺くというやり方に抵抗があるのかもしれない。

あのあまりにも悪びれない女特有のしたたかさについていけない。

個人的には十村十枝子は好きではないが、この「人間昆虫記」という作品の完成度の高さと十村十枝子という稀代の悪女の造形の素晴らしさを絶賛するにやぶさかではない。脱帽するしかない作品だ。

スポンサーリンク

全手塚作品の中でも最高レベルの完成度

「人間昆虫記」は極めて完成度の高い作品で、全く無駄のないストーリー展開と、読者もすっかり騙されてしまうような臨場感溢れる非常にリアルなサスペンスには驚嘆させられるばかり。

最高の松本清張作品に勝るとも劣らない衝撃度と完成度の高さを誇る。全手塚治虫作品の中でも屈指の存在だと強調したい。

是非とも読んでいただきたい。黒手塚屈指の傑作を実際に体験してほしい。

手塚治虫が描いた未曾有の「悪い女」を存分に堪能していたたければありがたい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

935円(税込)。送料無料。 電子書籍は、いつものとおり2種類出ています。

☟ こちらが電子書籍。2種類あります。

先ずこちらは講談社版。770円(税込)。1巻に収まっています。

こちらは手塚プロダクション版です。330円(税込)×2冊。